记者 |

编辑 | 黄月

2020年是特殊的一年,新冠疫情笼罩全球的当下,诺贝尔文学奖将会走向何方?前两年的瑞典文学院风波不断,2018年由于曝出一系列性侵与内讧丑闻,瑞典文学院将该奖项暂停一年。2019年恢复并同时颁发了两年的奖项——2019年的诺贝尔文学奖颁发给了奥地利作家彼得·汉德克,2018年的奖项则授予了波兰作家奥尔加·托卡尔丘克。

在以往的诺奖相关文章中,我们已经对赔率榜进行过许多分析,得出了如今赔率榜对预测文学奖已经不具有实际意义的结论(关于诺奖赔率榜为什么失效,可以参考https://www.jiemian.com/article/3555979.html)。今年赔率榜的无效更为明显,不仅名单与往年区别不大,甚至连已经离世的以色列作家阿摩司·奥兹仍在榜上。在这种情况下,我们还可以根据哪些因素来展望和预测2020年的诺贝尔文学奖?

01 疫情回声

2020年对全世界而言都是极为特殊的一年,新冠疫情会对今年的文学奖产生什么样的影响?此处所指并非影响文学奖的具体操作和颁发流程,而是如何影响评审对文学作品的评度。

文学书写瘟疫的传统由来已久。古有荷马的古希腊史诗《伊利亚特》和薄伽丘的《十日谈》,前者书写瘟疫席卷古希腊人的营地,后者讲述黑死病爆发时期的别墅隔离故事;18世纪有笛福的《瘟疫年纪事》以“纪实”方式回忆17世纪的伦敦大瘟疫,20世纪亦有加缪的《鼠疫》至今脍炙人口,今年在世界各国都引发了新的阅读和讨论高潮。

疫病缠身的人类社会的另一面是不被侵扰的自然。据外媒报道,在隔离期间阅读梭罗的《瓦尔登湖》也有新的意义,虽然强制性的社交距离和自我隔离正在伤害全球经济,但基于梭罗的观点,这场灾难可能是对长期以来不可持续发展的系统的一次修正。

事实上,基于大灾难发生后的世界末日景观的“后启示录文学”(“后启示录”由“启示录”衍生而出,以世界末日为起点展开想象)对于当下也颇有启发,其中展现的废墟景观以及人类救赎行为在往日可能显得遥远,在当下看来却并不陌生。斯蒂芬·金的《末日逼近》以及科马克·麦卡锡的《长路》都展现了在全人类“正常生活”一去不复返,原先的权威机构职能丧失,安全的食物、安稳的居所以及自由的环境统统消失之后,人们如何不丧失信仰并且活下去的故事。

跳出疫病的文学传统,以当下的状况来说,新冠疫情对全球文化界以及文学界造成冲击显而易见。此次疫情已经造成了全球包括伦敦书展、莱比锡书展和博洛尼亚童书展在内的诸多重大文学活动取消,也让一些文学奖的颁奖仪式延迟或者转至线上举行——国际布克文学奖延迟至8月公布;21世纪年度最佳外国小说家授予奥地利作家罗伯特·梅纳瑟书写欧盟的作品《首都》,授奖仪式于线上进行,作家在线领奖并表示,虽然冠状病毒的爆发使得中国之行未能如愿,但科学必将战胜病毒。

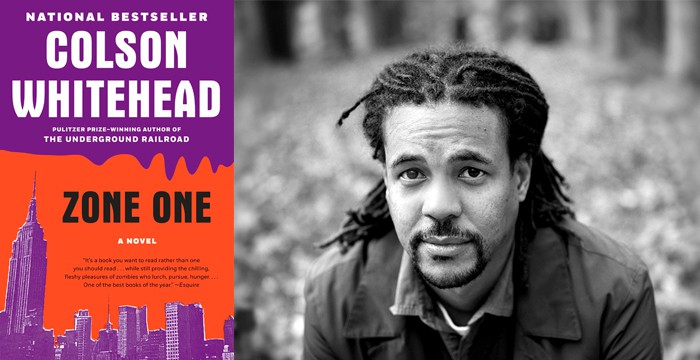

全球疫情影响到了所有人的具体生活,其中也包括作家群体。在居家隔离期间,多位作家以日记的形式记录了疫情期间的生活或思考,比如法国作家、龚古尔奖得主、《温柔之歌》作者蕾拉·斯利马尼就记录了自己从3月离开巴黎、与孩子在乡下居所的隔离生活,她田园诗一般的写法激发了部分评论者的不满情绪,矛头直指作家在舒适环境中谈论阶级不平等的“典型的精英做派”。疫情期间的见闻也更新着作家的“末日想象”,两届普利策奖得主、美国作家科尔森·怀特黑德在接受采访时表示,当年如果他预料到今日人们争夺卫生纸的情形,一定会把末日写得更无聊些——此处他所指的是出版于2011年的小说《第一区》(Zone One),故事讲述的是在世界末日后的美国,一种传染性病毒将人类变成了僵尸。“在对流行病的巨大恐惧下,会发生很多荒唐小事——人们在杂货店里为争夺物资而争吵,地铁司机不得不吸入乘客呼出的空气,这就是瘟疫小说的内容。还有一种反常的做法,就是当着别人的面咳嗽来嘲笑他们,因为他们戴着口罩而你没有。”

中国作家对新冠疫情亦有反思。在接受界面文化采访时,曾以麻风病为小心核心意象的作家马原表示,在这次波及上十亿人的大瘟疫之后,人类应该多讲讲人和不可控的那部分世界之间的关系是怎样的——人和瘟疫、人和死亡、人和天道等等。作家班宇认为,疫情加速了审美的断裂和分化,以前信赖的文本在此之后人们也许将不再信赖,“假如《冬泳》今天出版,不会造成2018年那么大的影响。”

如果说疫情造成了文化界的动荡与审美的分裂,那么文学奖应当回应这场全球性危机吗?又应当以何种方式回应呢?诺奖之外的其他奖项可能已经做出了自己的选择和回应。2020年入围布克奖短名单的作品之一、库克的《新荒野》(The New Wilderness)讲述的就是一次环境灾难后母亲试图保护女儿安全的故事。在今年普利策奖公布前的致辞中,普利策评委会主席娜·卡内迪也表示,新冠疫情展现了艰难时期文学艺术在人类精神领域的力量,鼓舞我们度过这恐惧与不安的时刻,因为第一届普利策奖公布于1917年6月,恰好是1918年大流感爆发前夕,而今天的“困难时刻”也使得奖项更有意义。

今年的瑞典文学院将如何以文学奖回应全球疫病?这不仅仅是以特定的文学题材回应现实的问题,更是一个象征——用奖项重新确认文学与现实的关系,并在这个紧迫的时刻发出文学的声音,无论这个声音的作用是启发、疗愈还是恫吓、警醒。

02 走向保守

2019年诺奖文学奖评审团主席Anders Olsson在开奖前揭示了评奖规则的变化,声称当年的奖项将会“开拓我们的视野”,扭转这个奖项长久以来的“欧洲中心主义”与“男性主导”的颁奖倾向。

在动摇性别垄断方面,2019年公布的两位得主也许象征着一些进步;但在改变欧洲中心主义方面,文学奖并没有做得更好——汉德克与托卡尔丘克两位作者,无论是从国籍、书写语言还是文化认同来看,都很难说不属于欧洲文学共同体——欧洲中心主义的变化可能只是将中心从西向东移动了一点儿。

这一点也引发了外媒的批评。《卫报》就刊登了一篇题为《诺奖承诺减少欧洲中心主义,却选出了两位来自欧洲的获奖者?》的文章,指出诺贝尔文学奖就是一个“欧洲奖”,并对瑞典文学院发问:“他们对作家的探究有多勤勉?诺奖委员会有多博学?诺贝尔文学奖的全球认知度到底有多高?”

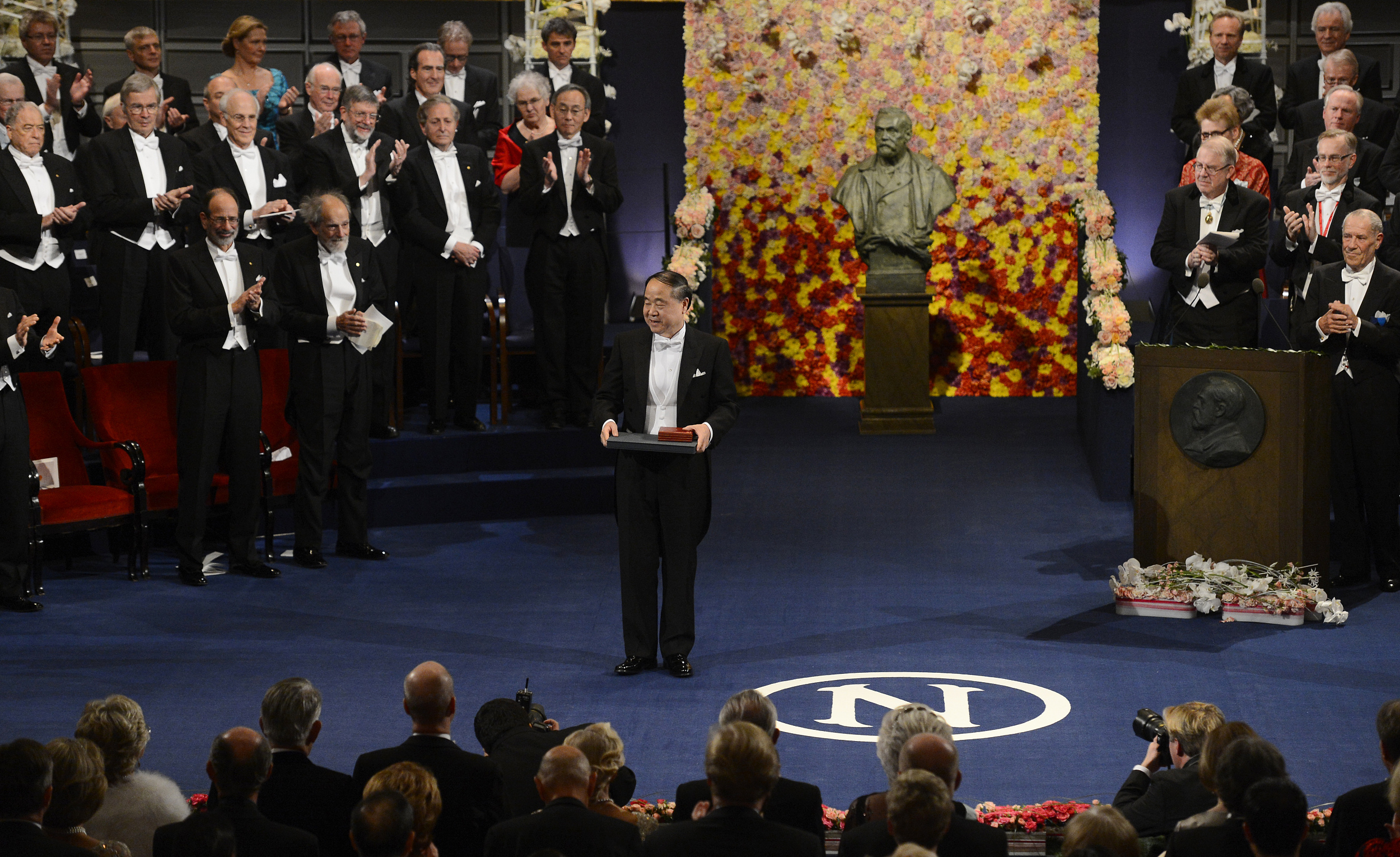

从2019年两位获奖者的授奖演说来看,汉德克的演讲围绕着母亲、童年与家乡展开,母亲反复为他描述村里人的故事,为他持续一生的写作提供了冲动。这不禁令人想起2012年得主莫言的诺贝尔获奖演讲《讲故事的人》,主题也是母亲、童年、家乡以及讲故事。托卡尔丘克的演讲关键词之一也是“故事”,与汉德克和莫言相比,她更偏重于揭示故事与意义的关系,强调故事能够在意义周围游荡,不直接将道理表达出来。诺奖对于故事与故事性的反复强调,不禁令人猜测,今后的文学奖是否更侧重故事?从文学性到讲故事的传统,在今天究竟是一种复兴还是倒退? 对于故事性的强调是否在某种程度上默认了写作者思维、情怀与视野的萎缩?

所谓“讲故事”只是管窥一豹,关于文学奖,我们可以预见的是,与评审宣称的规则“开放”不同,诺贝尔文学奖或将更加保守。造成这一趋势的原因有很多,很重要的一点在于诺奖近年的丑闻风波,瑞典文学院急需授奖给一些极有声望的“保险”作家,以重建这一奖项的合法性与正统性。如果再像前几年一样将奖项授予一位摇滚歌曲创作者或非虚构写作者,诺贝尔奖很可能再次深陷非议。(汉德克获奖后因个人政治观点招致范围甚广的抵制和抗议,但他在演讲中完全回避了这方面的回应。)

我们在以往的诺奖预测文章中已分析过文学奖的经典化倾向,瑞典文学院多年的授奖词已证明了这一点。2017年的诺奖得主、日裔作家石黑一雄,在授奖词中被称作欧美经典作家简·奥斯丁、弗兰兹·卡夫卡和马塞尔·普鲁斯特的“混合体”;2016年大爆冷门的鲍勃·迪伦,被称赞为“在美式歌谣的传统下,创造了全新的诗意的表达”;2012年诺奖得主、中国作家莫言被赞美为“令人联想起福克纳和马尔克斯作品的融合”。文学奖对2018年文学奖得主托卡尔丘克的评价也同样是经典化的——“叙事充满百科全书式的激情,代表一种穿越界限的生命的艺术形式。”

无论是奥斯丁、福克纳还是“美式歌谣传统”,瑞典文学院认可的经典文学传统总是以欧美作家为主导,即使这位作家来自中国、写的是山东某个乡镇,也可以将其顺理成章地归为“福克纳”和“马尔克斯”乡土书写的一派。换言之,如果想要得到瑞典文学院的垂青,作家应该是属于、或者必要时可以被转译进入这样的文脉之中的——托卡尔丘克千头万绪的开放式写作被读作“百科全书式的激情”就是一例。而将奖项颁给接续传统的作家,让他/她成为传统的一部分,这也是诺贝尔文学奖在一年一度的颁奖中塑造经典、同时进行“自我经典化”的手段。

03 追随布克

风波过后,为塑造合法性与正统性,诺贝尔文学奖也需要其他文学奖项的“加持”,其中最值得诺奖评审关注和参考的,就要数有着逾五十年历史的布克文学奖(Booker Prize)了。诺贝尔文学奖与布克奖之间的微妙关联并非臆测,布克奖官方也注意到了这一点。

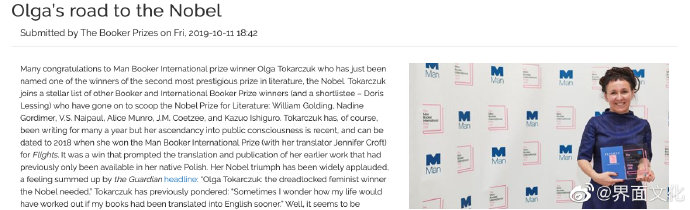

在布克国际文学奖(Booker International Prize)得主奥尔加摘得诺奖后,布克奖官网发布了一篇题为《奥尔加通往诺贝尔之路》的文章。文章首先以黑色幽默式的风格祝贺奥尔加获得了“世界第二负有盛誉的文学奖”(the second most prestigious prize in literature),暗示布克奖才是世界第一文学奖,并称奥尔加虽写作多年,但自从获得国际布克奖才开始广泛进入公众视野。文章还列出了一份由布克奖走向诺贝尔奖的作家名单,其中包括印度裔英国作家V.S.奈保尔(V.S. Naipaul)、加拿大作家爱丽丝·门罗(Alice Munro)、南非作家库切(J.M. Coetzee)与日裔英国作家石黑一雄(Kazuo Ishiguro)等。布克奖动态对诺贝尔文学奖的结果具有“启发”意义,这一点其实也可以理解——在浩如烟海的世界文学领域里,找出合适的文学奖候选人谈何容易,布克奖的短名单和长名单都可以成为诺奖的参考名单。

近年的布克奖与国际布克奖遴选出了地域多元、视野丰富的作品。在今年的布克短名单中,六位作家里有四位是有色人种,是该奖项历史上最多元化的阵容。四位新人小说家——黛安·库克(Diane Cook)、阿芙尼·多西(Avni Doshi)、道格拉斯·斯图尔特(Douglas Stuart)和布兰登·泰勒(Brandon Taylor)——将与广受好评的津巴布韦作家齐齐·丹加雷姆加(Tsitsi Dangarembga)和埃塞俄比亚裔美国作家马萨·蒙吉斯特(Maaza Mengiste)争夺5万英镑的大奖。(除了丹加雷姆加,所有入围者都来自美国或持有美国公民身份。布克奖规则于2014年修改,允许任何用英语写作并在英国出版的作家竞争该奖项。布克奖“含美量”过高也招致不少批评。)

至于中文世界,自2012年莫言夺得诺贝尔文学奖之后,国内对文学奖的讨论进入了一个较长的沉寂期,而在去年诺奖公布前夕,中国作家残雪突然借由赔率榜进入大众视野, 中国媒体、读者、评论界和出版社各方都卷入讨论。虽然她最终无缘诺奖,这场讨论也已过去,但依然折射出了人们对于诺奖尤其是“诺奖奇迹”的期待。2019年10月,不少媒体报道了残雪跻身赔率榜前列的消息(进入诺奖赔率榜不等于入围诺奖,诺奖赔率榜由博彩公司Nicer Odds编制,很有可能是“新学院奖”、国际布克奖和过往的赔率榜的拼贴),热心读者也卷入了这一波赌博一般的热潮之中。至于2020年中国作家是否有机会再捧诺奖,根据上文的分析我们也可以料想,注重经典化的瑞典文学院大概不会令中国文学爱好者得偿所愿。再者,令人遗憾的是,2019年10月瑞典文学院唯一可以直接阅读中文的评委马悦然(Goran Malmqvist)溘然长逝,也使得中国作家日后获奖难上加难。

04 终极预测

那么,究竟哪些作家有希望获得2020年诺贝尔文学奖呢?

根据前文的分析,我们可以得出这样几项标准:首先,其作品类型可能与全球疫病危机有关;其次,经典化作家,以欧洲以及英语世界作家为主;最后,与布克文学奖及布克国际文学奖有交集,至少在国际文坛动态上有踪迹可寻。我们或可以此为基础做些许大胆猜测。

此处需要提示读者的是,2018年初界面文化的文章预测了3位当年可能获得诺贝尔文学奖的作家,其中就有2019年公布的2018诺奖得主托卡尔丘克;文中预测的另一位候选人迈克尔·翁达杰,在2018年摘得了当年的金布克奖(为纪念布克文学奖创立50周年而设)。在2017年初的预测文章中,我们曾指出彼得·汉德克可能摘得诺奖,尽管当年的奖项颁发给了石黑一雄。在2020年的诺奖预测中,界面文化将接续往年的预测方式,首先排除一些作家,而后提出几位有可能得奖的作家。为避免重复,前已预测应验的翁达杰等人就不在讨论范围内了。

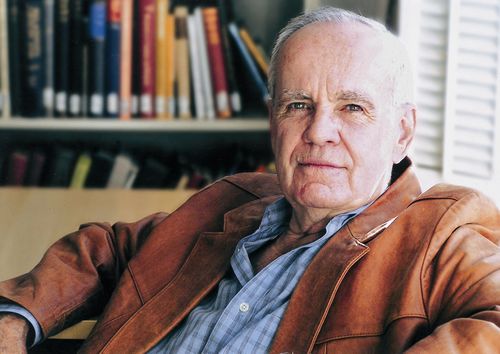

美国作家科马克·麦卡锡(Cormac McCarthy,1933-)

著有《长路》《血色子午线》和《老无所依》,根据他小说改编的电影《老无所依》也得多奥斯卡最佳影片等四项重量级奖项。《边境三部曲》(《骏马》、《穿越》和《平原上的城市》)获美国国家图书奖和国家书评奖。发表于《长路》讲述的是末日求生的故事:在世界毁灭后,人群分裂成两类,一类是吃人的“坏人”,一类是不吃人的“好人”,而主人公父子即使饥寒交迫也不愿意变成“坏人”。这似乎是一则末世寓言,指向在最紧迫的时刻,生存本能并不必然压过伦理与人性。

加拿大作家玛格丽特·阿特伍德(Margaret Atwood,1939-)

79岁高龄凭借《使女的故事》续作《遗嘱》摘得2019布克奖,这也是她第二次获此奖项。近年来,阿特伍德创作于上世纪八十年的作品《使女的故事》改编为同名电视剧,在全世界范围内反响强烈;其作品的反乌托邦意味也与当下有着紧密联结,这也证明了其作品有着广泛共鸣的话题性与自我更新的生命力 。目前阿特伍德的系列作品《遗嘱》《使女的故事》《盲刺客》等已由上海译文出版社引进。

匈牙利作家拉斯洛·卡撒兹纳霍凯(Laszlo Krasznahorkai,1954-)

曾在2015年凭借《撒旦探戈》获得布克国际文学奖,他的作品以反乌托邦题材著称。同时他也是一位电影编剧,与匈牙利导演贝拉·塔尔合作的电影《撒旦探戈》已经成为影史经典作品。在经典化方面,他以卡夫卡为文学偶像,在经典文学的脉络里有所依附。他的《撒旦探戈》在2017年由译林出版社引入中文版。

诺奖究竟花落谁家,让我们共同期待10月8日的揭晓时刻。

评论