文|路由社 熊宇翔

2020年年终秀上,商业观察者吴晓波引用了英国著名历史学家汤因比的话:“创造是一种遭遇的结果,文明总是在异常困难、而非异常优越的环境中降生。挑战越大,刺激越大。”

而作为技术革命的亲历者和推动者,奇绩创坛创始人、前微软副总裁陆奇则在年前的一次演讲中称,2020年加速了一些核心的长期趋势,其中包括数字化社会基础、可持续的新能源。

对此,过去这一年,汽车行业的从业者们大概尤能感同身受。一方面,汽车产业正在经历着的数字化、新能源化转型,几成不可逆的大势;另一方面,在动荡环境下的行业转型也格外艰深而精彩。

回望这一年,置身其中的我们也想引用一句名言来形容:“世界上唯一不变的是变化本身”。

车轮滚滚,剧烈且持续的变革,会继续推动汽车这个以长周期闻名的百年行业。2020年无疑会在当中留下自己的一些印记。

特斯拉:变革引领者,亦需变革

我们动笔写这篇文章的时候,特斯拉达成了2020年交付49.95万辆的成绩,在被疫情搅乱的2020年基本达成了交付目标。并且,在2021年一开年,特斯拉就扔出“王炸”,国产Model Y以33.99万元的起始价格开售。

2020年,特斯拉成为全球市值第一的车企,俯视所有传统豪强。市值登顶的背后,是特斯拉这一年在技术创新的道路上拔腿狂奔:推送全新的FSD自动驾驶功能beta版;用上了车身后桥一体冲压技术、热泵空调技术;在电池日公布了下一代动力电池前瞻技术,等等。

在所有车企中,特斯拉“变革引领者”的身份如今已罕有人质疑。更重要的是,特斯拉上海工厂建成投产并“光速”上产能,让变革性的产品国产Model 3得以大规模生产且不断降价。2020年11月,Model 3在中国市场的月交付量突破2万辆,这款“少数人的电动玩具”逐渐变成了中国的“街车”。无怪乎有人将Model 3类比为特斯拉的iPhone 4。

但伴随国产Model 3的交付量大增、天气的逐渐转冷,越来越多质量问题被陆续爆出:突然加/减速、装配粗糙、内饰异响、续航失准、隐藏式车门因低温无法使用、车机死机······

美国市场同样不容乐观。在J.D.Power公布的2020年美国汽车市场新车质量调查结果中,特斯拉以每百辆车250个故障的数据排名垫底。

尽管,为数不少的车主事先已对特斯拉的小瑕疵有所认知,但质量问题仍在不断发酵,成为特斯拉的隐忧。

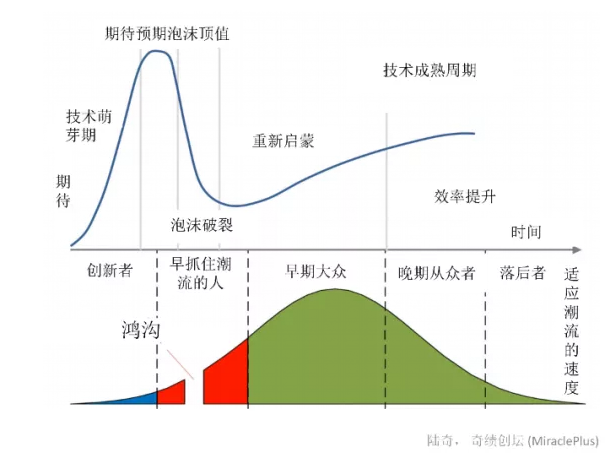

在这里,我们要引入一个概念——成长周期曲线——来说明问题。一般来说,创新产品的早期尝鲜者看重产品的新价值,对不足之处倾向于宽容。而越往后,用户对产品瑕疵的宽容度越低。

如果说,早两年的特斯拉,其主要用户还是追逐智能汽车潮流、对变革性产品不足之处容忍度很高的“尝鲜者”(即上图中红色部分“早抓住潮流的人”);那么如今年交付接近50万辆规模的特斯拉,面对的用户则更加传统、主流,他们更加追求产品的稳定与可靠。

一直以来,人们对特斯拉的印象是一家技术创新驱动,在质量与服务上“凑合”的公司。眼下,随着特斯拉成为一家中等规模的车企并开始步入成熟期,用户对其质量要求的提升只是必然。

引领智能电动汽车变革的特斯拉,当下也需要一场变革——将更多精力投注到提高产品制造品质和质量控制上。当然,这绝非让特斯拉放弃自身的创新优势,而是产品与市场互动规律的内在要求。

毕竟,在2020年电池日上,就连特斯拉自己也将“制造”列为自身核心能力之一。某种程度上来说,马斯克让平价电动车跑满全世界的愿景,必然要求特斯拉在制造质量上向丰田、大众等传统巨头看齐。

传统豪强:变与不变的郁结

当特斯拉在引领变革的路上闷头狂奔,撞到一堵名为“质量”的墙,传统豪强们则在不断做着选择题——要疾风骤雨地变,还是平滑过渡地变?要循序渐进地改,还是大刀阔斧地改?变革过程中,哪些趋势最紧要、最该投入资源?如何处理既有业务与未来方向的关系?

最近炮轰电动车实际上不环保的丰田章男,显然不希望纯电动汽车的浪潮过快席卷整个行业。其实,2020年的丰田并非没有部署纯电动车的动作。上半年,广汽丰田借用广汽新能源纯电平台打造的iA5、一汽丰田引入的纯电奕泽相继上市,补充了丰田在华的纯电产品阵营。

但抛开环保的考虑,丰田如若全力加码纯电动路线,便意味着放弃已经斥巨资打造的混动技术和氢燃料电池技术领域的优势,让海量资金投入沉没,选择一条他人先发的道路中途追起。

是否要一个满舵来推动丰田历史上影响最大的技术路线切换,转向纯电优先?这必然会是丰田章男职业生涯中面临的最难选择题。

与丰田同体量的另一巨头,一度被排放门“痛击”的大众,则早已完成了路线选择。

2020年,大众全面开启纯电模式,MEB平台首批产品ID.3、ID.4相继在欧洲、中国开始交付。在欧洲大本营,ID.3一上市即发力,成为欧洲纯电汽车销量榜单上霸榜的存在。

虽然路线已定,但“扛旗者”却略显飘摇。过去5年一路带领大众转型的迪斯,却因为变革举措过于激烈,短期内效果又不够显著,一度与大众工会、监事会之间的矛盾激化,导致被削权,让出了大众品牌CEO的职位。

脾气直率的迪斯非但没有就此收敛,反而公开发文,直指大众转型中的阵痛与不足。当迪斯在《我们如何改变大众》一文中写下那些痛陈集团弊病的文字时,他也冒着终结自己职业生涯的风险。这也让迪斯的形象,颇有些类似传统历史中那些“死谏”的改革者。

最终,或许是ID.3的销量初具规模,或许是来自特斯拉柏林建厂迫在眉睫的威胁,又或许是排放法规的步步紧逼,不断以战斗姿态示人的迪斯,最终获得了大众工会领袖与监事会的和解与支持。

最关键的因素,或许是大众上下已经明白,值此非常时期,他们需要一位颇具船长特质的“非典型职业经理人”,带领这艘巨轮穿越风浪。

为转型郁结的并非只有丰田与大众。

2020年,豪华三杰BBA迈向纯电时代的产品e-tron、EQC、iX3相继入市。市场原本的期待是,一个三英战吕布式的“BBA大战特斯拉”剧本,将由这三款产品集体书写。但被寄予厚望的三款产品,却并没有那么划时代——无论是在产品功能上,还是在销量上。

这一年,e-tron、EQC、iX3月销量之和,甚至比不过一款蔚来ES6或者理想ONE,更不要说和开启价格镰刀的Model 3相比。

当BBA以数年时间筹备,举集团之力,凝聚百年造车经验祭出转型之作,却尴尬地发现特斯拉与其新势力门徒合力改写的规则,已经将竞赛拉入了他们并不熟悉的智能电动汽车赛道。

当国产Model Y以33.99万元的起售价格在元旦当天开售时,伴随的却是这样的惊呼:特斯拉将极大撼动BBA中型豪华SUV的市场表现,就像Model 3对宝马3系、奥迪A4、奔驰C系曾造成的影响那样。

豪华三杰的转型,直接具象表现为与特斯拉两款产品的正面竞争。重压之下,宝马集团与奔驰母公司戴姆勒作出的不同抉择,同样值得回味与深思。

2020年,宝马在转型路上找准数字化这个抓手,并配合企业组织架构的改革予以全面推动。10月,整合了宝马集团各股数字化研发力量的“数字化汽车”部门正式成立。随后,宝马也开启了面向全球75万辆车的OTA在线升级。

即使和特斯拉按月计的频繁软件更新仍有差距,但宝马走出了传统车企在OTA的规模和深度上至今为止最远的一步。这个过程中积累的经验,无疑会是宝马走向未来的宝贵财富。

戴姆勒则选择了在转型的关键节点,削减高等级自动驾驶研发(主要暂缓robotaxi研发),并计划将奔驰G级升级为独立品牌,加强AMG与迈巴赫品牌,让奔驰全面走向“更加豪华”。

奔驰这一战略选择的逻辑是,robotaxi变现短期无望,或将成为集团业绩负累,并对股价造成负面影响,理应缓缓。而集团变革四处缺钱,尤其电气化要加大投入,更多的资金从哪儿来?当然是奔驰这个金字招牌的“豪华”乃至“奢华”带来的产品溢价。

新产品的市场表现尤其是中国市场的表现,很清楚地说明了戴姆勒这一选择的现实依据。2020年1-11月,北京奔驰累计销量56.8万辆,同比增长9.2%。

只是,在强调以新技术推动汽车行业转型的当下,奔驰加码豪华的举措,虽然符合市场逻辑,却不亚于一次战略回调。在特斯拉、造车新势力乃至自主高端品牌前赴后继的冲击下,在智能电动汽车不断改写“汽车”一词内涵的今天,关于“豪华”的定义同样正在被不断改写,奔驰又是否能恒久地保有对豪华的话语权?

造车新势力:超越“特斯拉改良者”

2020年,中国汽车行业最大的“意外”,来自造车新势力。

曾经被认为“没有投资价值”的新势力,这一年不仅活了下来,而且头部的蔚来、小鹏、理想,还活出了风采,活出了一时的功成名就。

在刚刚公布的2020年12月交付成绩中,蔚来、小鹏、理想的单月交付量均创造了纪录。2020年,蔚来、小鹏、理想分别累计交付新车43728辆、32624辆、27041辆。

作为“特斯拉的中国门徒”,造车新势力们的繁盛证明,特斯拉的成功不是偶然,特斯拉的成功也可以被复制。但在国产Model 3几乎持续一整年的降价攻势中,新势力们还能不断发展壮大,这样的能力显然不是仅靠复制就可以获得。

新势力一线销售人员反馈的一种普遍情景是,有意向购买电动汽车的消费者,会先看特斯拉,再对比没有被满足的需求,去考虑新势力头部三强的产品。由此,特斯拉Model 3“大杀四方”投下的巨大阴影,反过来也成为新势力的荫庇。

尽管不断有质疑之声,蔚来、小鹏、理想不同程度地从特斯拉处“抄作业”,但无可否认的是,李斌、何小鹏、李想拿过特斯拉的答卷时,并不是简单看看答案,而是从头开始,分析知识点与解题思路,各自结合自身的特点,提出了自己的解法:

于蔚来,是服务加成的新式豪华体验;

于小鹏,是高度本地化的智能化体验;

于理想,是增程电动的续航无忧出行。

独立于特斯拉的差异性,让蔚来、小鹏、理想在面对Model 3频繁挥舞的价格镰刀时,找到了各自的生态位。这些差异,同样将帮助他们在2021年有效应对销量预期更高的国产Model Y的市场冲击。

如果说,市场对新势力们还有什么更长远的期待,或许是,期待他们在基础技术创新上能投入更多资源与时间。

陆奇在年前的演讲中就提到,“中国+技术”将是这个时代的主旋律。他分析道,中国有足够的人才、资本和足够规模的市场。技术将会成为接下来一个主要驱动力,因此,中国的创业者“必须在新的全球格局下,大规模地自建新技术及生态”。

具体到汽车行业,掌握更多基础的创新技术,同样是造车新势力们在核心能力上逼近乃至超越传统同行, 在产业竞争中更上一个台阶的必由之路。

实际上,新势力三强去年的布局也在印证这一点:蔚来重启高等级自动驾驶的研发;理想重金招募CTO,负责下一代软硬件平台研发;小鹏在下一代车型平台上加大智能投入。这些投入的成果或许不会在2021年立刻显现,但在更远的将来,它们的作用会逐渐变得不可替代。

有意思的是,马斯克去年12月的一段访谈记录最近在互联网上流传开来。访谈中他说,特斯拉最具竞争力的对手,可能是一家中国公司。

造车“新实力”:走向高端的表与里

马斯克口中的中国公司是蔚来、小鹏、理想这三家新势力吗?可能是,但也可能是从传统车企派生出来的造车新实力。

2020年,北汽新能源的极狐,广汽的埃安,东风的岚图,上汽的智己,长城的沙龙先后出发,代表传统车企新能源转型的“造车新实力”,共同竞逐高端智能电动汽车市场。

由上汽集团、浦东新区和阿里巴巴共同投资的智己汽车

在中国新能源汽车产业发展史上,绝大多数传统车企属于起个大早的那一批。

在早期技术不完全成熟、C端消费需求不足的情况下,他们抓住共享汽车的风口,向B端市场供应了数量不菲的纯电动汽车。

这样做的历史意义在于,这些车企实现了纯电动汽车业务的“冷启动”,并积累了一定的技术。但代价同样是沉重的。这些车企的新能源业务部门,并没有积累起一套对应的方法论——如何面向普通消费者,打造一款适销对路的产品。

但在2020年,情况被彻底改写。前有特斯拉开道,后有造车新势力验证,高端智能电动汽车成为当下消费者用脚投票作出的选择。自主车企也顺势而为,求新求变,开始了新能源品牌与产品的升级——品牌高端化,产品价格则去往20万+乃至30万+的区间。

除了产品与品牌的高端化,传统车企派生而来的造车新实力,有两大变革更值得关注:其一,是经营团队的独立;其二,是对车企与用户关系的重建。

路由社观察到,岚图、智己、埃安等造车新实力,都采用子公司的方式,从国有母公司的经营体系中独立出来,并引入创业公司的组织架构、工作方法和股权激励。这让被赋予特殊使命的独立团们从大公司的复杂网络中解放出来,更加敏捷、积极、自我驱动,能像创业公司一样去开疆拓土,而不是由职业经理人负责守成。

据此,路由社也认为,一家家“创业型车企”加入战场,将会使智能电动汽车赛道进入空前精彩的“战国时代”。

另一方面,岚图、智己、沙龙们,也在销售模式上全面革新,采用直营的销售体系。如果还有新的造车新实力出现,直营大概率也会成为标配。过去数年,几乎所有车企都在强调直面用户的优势与必要性:用户反馈引导产品快速更新;数据积累帮助技术研发与迭代;直达用户亦可提供增值服务,等等。但与传统经销商盘根错节的利益,阻碍了传统车企销售模式的变革。而新建一个独立品牌有助于斩断这些纠葛。

如今,当造车新实力们放下历史包袱,去重建与用户的关系,或许意味着一股“直营潮流”,将席卷电动汽车市场,改善消费者仍然相对弱势的处境。

从更大的维度来说,如今占据自主品牌销量大头的传统车企,由他们孕育的造车新实力的发展壮大,有助于让产业变革的成果,像涟漪一样传播开来,在惠及更多用户的同时,也达成众多中国汽车人共同的追求:实现中国汽车的产业升级。

结语:

就在发稿之日,富士康注资2亿美元,让拜腾起死回生的消息传来。去年,拜腾因资金及量产问题停摆,两位创始人先后离场,外界一度判定拜腾凶多吉少。但在创始高管团队的努力下,拜腾最终迎来了富士康这位战略投资者。

据悉,苹果今年将推出汽车产品,为苹果代工手机的富士康也选择毅然入场。无论是过去一年的种种现象,还是智能手机行业王者的选择,都可以从中推测,汽车行业的这场变革甚至行未至半,机会仍有很多。

比尔盖茨说,人们总是高估未来一两年的变化而低估未来十年的变化。另一位主导了上个世纪中国最伟大变革的伟人则说过,“风物长宜放眼量。”

或许,我们不宜高估2020年的行业变化,但是,从2020年开始的此后十年,我们更期待汽车行业在长周期中的一场深刻变革。

评论