不论出于何种理由,基因科学似乎从不缺乏竞争。1950年代就有詹姆士·沃森、弗朗西斯·克里克与罗沙林德·富兰克林之争(富兰克林的数据是前二者发现DNA双螺旋结构的重点材料,但二人当时并未在论文中给出详细说明,沃森甚至还在回忆录《双螺旋》中大肆攻击富兰克林的外表)。1990年代又出了克雷格·温特、塞莱拉公司和弗朗西斯·科林斯、人类基因组计划的对抗。近年来,珍妮弗·道德和张锋则是围绕有着巨大潜在市场的DNA编辑技术CRISPR展开了一场大战。

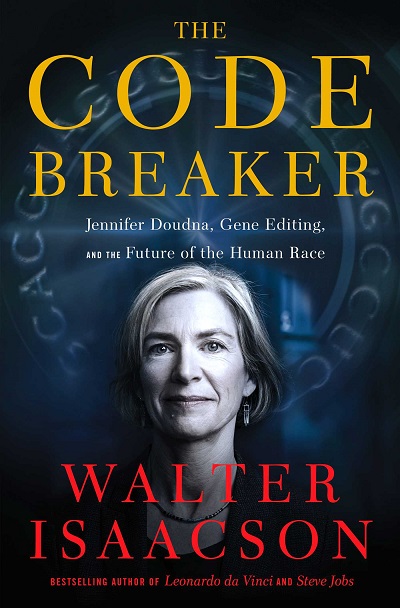

前两次交锋产生了一系列经典的大部头解释——如沃森极具争议的《双螺旋》及科学作家詹姆士·施瑞夫的疯狂之作《基因组战争:克雷格·温特是如何尝试解开生命密码与拯救世界的》(The Genome War: How Craig Venter Tried to Capture the Code of Life and Save the World)。如今,传记作家沃尔特·艾萨克森又盼望着他大卖的新书《解码者:珍妮弗·道德纳、基因编辑与人类的未来》(The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race)今后能跻身经典之列。

艾萨克森写这本书的目的很简单。“深究事物的运作机理能为我带来愉悦,”他说。此外,CRISPR也是人类迄今为止拥有的最强大的基因编辑工具,“想清楚要不要以及在什么时候去编辑我们的基因,”他提到,“乃是21世纪影响最为深远的问题之一。”

发现CRISPR的故事颇为曲折,辗转于日本的实验室、西班牙的盐沼地和威斯康星州的奶酪工厂之间。简单来说,CRISPR是一种古老的免疫系统,细菌用它来切割基因材料,以杀死病毒。发现它并为它命名的科学家只是出于纯粹的好奇心。然而,不久后,他们就意识到CRISPR切割DNA的能力同样可提供一种编辑DNA的手段。

欧洲的埃玛纽埃勒·沙尔庞捷与加州大学伯克利分校的珍妮弗·道德纳联合带领的团队最终成功用CRISPR编辑了细菌的DNA,其成果还获得了专利。但首先编辑人类细胞的乃是布罗德研究所——哈佛大学与麻省理工学院合办的私立研究机构——的张锋团队,这种编辑的复杂性要强得多,在医学上也更具重要性,盈利前景亦相当广阔。最后,张锋赢得了人类细胞相关的专利权。愤怒的道德纳在法庭上表示抗议,认为张锋不过是在她先发现的技术的基础上迈出了“简单而明了的下一步”。

从叙事的角度,争执的双方形成了鲜明的对比:出生于华盛顿哥伦比亚特区、执教于西海岸公立学校的道德纳对上了外来移民、就职于东海岸私人实验室的张锋。艾萨克森虽然对这种戏剧性不无兴趣,但他最终的结论仍是专利大战纯属浪费时间和金钱。作为反例,他强调了早期的微芯片产业,当时可能成为竞争者的几家厂商相互交换了专利,然后就投入到了实际的制造过程中,形成了多方共赢的结果。面对此中的教训,艾萨克森以嘲讽的口吻指出:“切勿在抢劫尚未成功之时,就为分赃而大打出手。”

不管生化机理如何玄奥,专利大战胜负如何,艾萨克森都以其一贯的明晰文风,将它们安排得井井有条。全书轻松活泼,引人入胜,甚至还有搞笑元素。读者读完后想必对科学本身以及科研运作的内幕都会有更深刻的认识,包括其中数不清的恶作剧。

这本书唯一的也是实质性的缺点出在标题上:“解码者”用的是单数。身为传记作家——他曾为史蒂夫·乔布斯和莱昂纳多·达芬奇等人立传——艾萨克森的焦点只放在道德纳这一个主角上。这一选择可以理解。读者需要一张人类的面孔来和科学产生连接,而道德纳恰好又和沙尔庞捷一道,凭借CRISPR而共同赢得诺贝尔奖,成为业界最耀眼的人物之一。而艾萨克森也不惮于展现她的锋芒:她热爱竞争,对自己的工作成果有极强的占有欲,以至于她和沙尔庞捷后来的关系都降至冰点。

不过,与诺奖同理,只聚焦道德纳似乎与我们的感知有出入。如今的科学高度依赖于团队合作,有无数的科学家投身于完善CRISPR的工作。不幸的是,诺奖委员会武断地规定了诺奖最多只能由三人共享。这种限制是有些荒唐的。

同样地,就算道德纳的工作对未来有重大贡献,CRISPR也不是“她的”发现。不管艾萨克森如何去兼顾其它参与者,她对于他来说,依旧是单数意义上的解码者,占据封面的也同样是道德纳的脸庞。富者更富。艾萨克森起码可以仿效诺奖委员会,让道德纳和沙尔庞捷并驾齐驱:二人的获奖也意味着诺奖首次由两名女性分享——鉴于女性为了在科学领域获得承认已经奋斗了多年,这具有重大的里程碑意义。但实情却相反,每个故事里都有道德纳的影子。总的来看,我希望艾萨克森能把内容安排得更像马赛克拼图一些,就像他以前写早期电脑产业的历史时一样——“创新者们”(中译本标题为单数《创新者》)就恰当地使用了复数。

在结尾处,《解码者》转向了对人类利用CRISPR来编辑自己的DNA所可能引发的一系列伦理问题的讨论。艾萨克森并没有重复诸如“扮演上帝来设计婴儿”之类的常见套话,而是回到了某些杞人忧天的恐惧心态上。“我们这种绝望心态是否也有反应过度之嫌?”他问道。他甚至还引述了“我们有编辑孩子的义务”这样的观点——虽然并没有为之背书——而非单纯诉诸疾病之悲惨或“性别轮盘赌(sexual roulette)”之类的奇思妙想来谴责新技术。

艾萨克森在探讨人与社会的紧张关系时颇有一些思想上的亮点。我们可能会相信,一个兼有“高个和矮个、弯的和直的、直爽的和纠结的、短视的和远虑的人”的社会终究对大家都有益。但如果CRISPR让父母有了消灭上述某方面特质的能力,事情将会怎样是不难想象的。

大部分基因学家也许想要轻易地把这些伦理问题打发掉。然而事不凑巧,2018年曾有一名中国基因学家将CRISPR编辑过的胚胎植入了两名女性的身体,企图(也许只是补救)让两名婴儿获得免疫艾滋病的能力。他很快受到了谴责,目前正在监狱里服刑。

尽管如此,艾萨克森依旧提出,新冠疫情将会让人们更快地接受及运用CRISPR。说到底,CRISPR在很久以前就是细菌对抗病毒的工具,鉴于全球新冠病例已经突破1.18亿,把我们的身体设计得更能抵抗疾病,看来也不算十分激进。且不论其它方面,CRISPR起码能提供廉价而迅速的检测手段,去年春天我们若是有了它的话,疫情也许就会被消灭在萌芽阶段了。

艾萨克森还主张,新冠的大流行将会永久性地改变科学本身,“提醒科学家其使命的高贵性”以及扭转长期以来研究趋向于商业化的势头。我对此持怀疑态度:这种势头眼下虽有缓和,但疫情结束后又将故态复萌。(还记得“911”事件让两党有过一段合作与团结的蜜月期吗?)不过,疫情也确实令围绕CRISPR的争功大战冷淡了下来,类似于道德纳和张锋这样的实验室都已经是新冠病毒研究的排头兵。至少就当下而言,其重点已经回到了病患而非专利权之上。

(翻译:林达)

评论