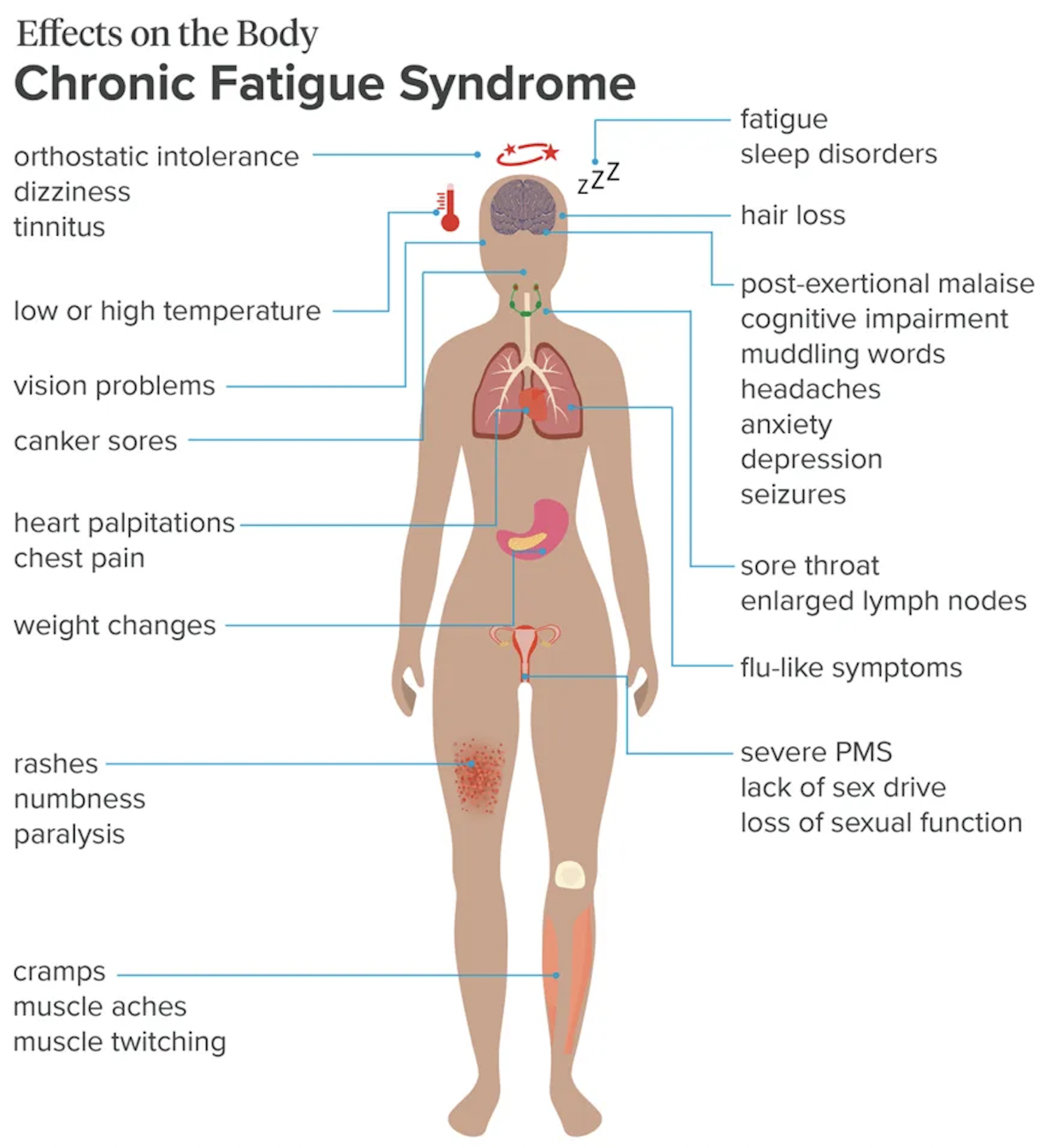

在艾利斯·哈特里克(Alice Hattrick)8岁的时候,母亲的身体便因为支原体肺炎而垮掉了。这位作家——偏好性别中立的名称代词they——发现她倒在布赖顿家中的厨房地板上。母亲当时才三十岁出头。她经历了类似于流感的一系列症状——乏力、头痛、胸痛以及发热——且再也无法康复了。又过了两年,她才被诊断为患有肌痛性脑脊髓炎(myalgic encephalomyelitis)或者慢性疲劳综合征(chronic fatigue syndrome)。

现年34岁的哈特里克将其母当时的回忆化为了《不适感》(Ill Feelings)一书,该书融合了回忆录、文学批评以及对慢性病之社会效应的分析等元素。“‘艾利斯看到了这一切,’母亲后来写道,就像我犯下了一桩大罪、需要某种全新的身份似的。”渐渐地,哈特里克也有了某些症状,与母亲的病情有惊人的相似性——胃痛和头痛会持续一整天,学校课间会倍感疲倦,上完体育课后手臂与腿部会疼痛……后来,一家儿童医院的医生也诊断出哈特里克有慢性疲劳综合征。“我还记得,自己听到这个诊断时还挺高兴,虽然心里对此还半信半疑,”哈特里克写道,“这让我与母亲更有亲近感了。”

我与哈特里克九月中旬在伦敦北部芬奇利的住处会面,我俩就坐在厨房的餐桌旁交谈,那是母亲用过的东西,正是在那时我学到了“不适感”这个提法。这位留着一头白金色短发,用袜子搭配勃肯鞋的作家还兼职视频制作,并在伦敦时装学院担任助理讲师。桌上备有满满一钵新鲜水果,玻璃小花瓶里插着一把紫色的野花。哈特里克养的诺福克梗“达芙妮”则蜷缩在桌下,以躲避屋外的倾盆大雨。

“母亲在叙述我的症状时用了这个说法,‘艾利斯的胸部有一种不适感’,”哈特里克说,“我很喜欢它的一语双关。如果你让某个人产生不适感,那就是顽皮,自幼以来我就被赋予了这样的感受:我很坏。我在书中接触到的许多语言——关于病痛的文化语言——都和罪过或者没病装病(malingering)有关。这种语言暗示病痛乃是社会性的问题,而鉴于你是问题的制造者,你也做了某种坏事:这是一种选择。”

童年时代,在找医生做手术或者去医院寻求帮助时,哈特里克被鼓励去迎合“好女孩”的角色。这是一种“低幼化(infantilising)”,哈特里克说。同样的事也发生在母亲身上,家庭成员与医学专业人士都“视之为青年人。就好像在劝她,‘别胡闹了,’哪怕她已经三十多岁并且带着两个孩子”。

哈特里克的病经常让这些人感到愤怒,他们对待其母亲的态度也是一样。祖母坚信,哈特里克有意在“模仿”母亲,而让他们变得更加愤怒。“这是一种解释无意义之事的方式,”哈特里克说,“也是一种敲打我母亲的手段,类似于,‘看看你都做了些什么。你惹了这么多乱子。’”

1980年代后期以来,哈特里克及其母亲所患的病逐渐被认定为肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征。自那时起,医学界为这种情况提出了20多种不同的定义。“这仍然是一种不可能的诊断——如果说是假的,那它也确实不轻,如果说是真的,那它又太过主观,”哈特里克写道。这种病并没有一个统一的定义,也没有人知道起因,这导致了一些对健康状况及治疗方案的错误认识。如此一来,它便被视为身体与精神两方面的疾病。相关的研究目前还很薄弱,也没有已知的治疗方案——甚至没有可靠的、基于证据的治疗指导意见。

由于定义的繁杂,肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征的患者究竟有多少是很难确定的,但有研究提出受其影响的人在英国可达25万。全国结果数据库(The National Outcomes Database)显示,在经过临床评估的肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征成年患者中,有76%是女性。在写作《不适感》的过程中,哈特里克查阅了伊丽莎白·芭蕾特·布朗宁、弗吉尼亚·伍尔夫、爱丽丝·詹姆斯和弗洛伦斯·南丁格尔等人的信件和日记——她们都深受类似于肌痛性脑脊髓炎的症状困扰。哈特里克意识到,当代针对健康状况的医学研究当中存在许多性别化的、歧视性的用语:患者会被形容为“性情软弱”或者“歇斯底里”,总之有一堆诸如此类的万金油词汇。“现在早就不是维多利亚时代了,”哈特里克说,“但人们在思考与疲劳有关的健康状况时却还是一副老样子。”

“我们屡次三番被告知,‘是的,您以前感染过,但现在并没有,所以你只能认为自己现在是病了,’”哈特里克说。哈特里克还追溯了历史上的类似情形:1855年,南丁格尔在克里米亚战争中患上了布鲁氏菌病,后来它逐渐慢性化,催生出失眠、极度疲惫、恶心和疲劳感,并伴随南丁格尔终生。但传记作者却不相信她病了。“这是一种很可悲的讽刺,现代护理的创始人弗洛伦斯·南丁格尔……也应当被人们铭记为历史上最著名的久病衰弱者(invalid),可能还是最成功的装病者,”A·J·杨(AJ Young)在《英国医学杂志》上写道。其它疾病的大爆发也经常会带来慢性疲劳综合征:例如1950年来的小儿麻痹症,以及2003年的非典型肺炎。一些原以为已从新冠感染的症状中康复的人也发现自己依旧感到疲劳,“但这些都没有得到认真对待,”哈特里克说,“他们被告知自己不过是有健康方面的焦虑,我们又无法否认他们的说法。”

哈特里克两岁时染上了贾第鞭毛虫(giardia),母亲带其去医院时,“医生一开始就不相信我有感染,”哈特里克说,“女性和母亲在这些环境下常常不被认真对待。即便你能举出感染的证据,你还是得想办法说服别人帮你做检测。”肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征的专门化研究相当缺乏,患者们只能自求多福。“后来你对自己的情况知道得比医生还多了,而这可能会引发矛盾冲突。”哈特里克的书便来自其自身做的科学研究,也包括曾详述过自身症状的女性历史人物的日记及信件,还有其母的庞大“健康档案”——一大堆预约卡片、医生的报告以及寻求帮助的信件。它还是某种形式的工作,这项工作本应由获得国家资助的研究者来完成。“我们在从事隐形劳动,”哈特里克说,“疾病的性别化性质,不仅反映在我们不得不自己当自己的医生这一点上,也反映在我们自己的家庭活动中。慢性疾病被看作是女子气的,因为你到头来只能一直呆在家里。”

这份劳动乃是带病完成的。9月9日,苏珊娜·克拉克(Susanna Clake)以《皮拉内西》(Piranesi)一书获得英国女性小说奖,她在颁奖礼上表示要将所获荣誉献给其他“因慢性疾病而失能”的女性。克拉克此前在推介其处女作(即2004年出版的《英伦魔法师》——译注)期间患病,后来慢慢被诊断为慢性疲劳综合征。“(《皮拉内西》)是一本我原先完全没打算要写的书,我觉得自己的身体永远恢复不了了,这样看的话就有一种双重的非凡感,”她说道。

哈特里克也慢慢学会了如何在合适的时间去工作,以确保自己有足够的休息时间。其工作的屋子里堆满了书和经过干燥及压缩的花朵,榨出的颜料旋即用于为布料染色。在我们的谈话进行到一半时,邮递员按响了门铃,哈特里克拿着一个包裹进来。“这是一本书,那帮邮递员真是让我火大,他们会开诸如‘你怎么会读这些东西?’之类的玩笑。而我说,‘这是我的工作!我不会因为你再来送一次包裹而取笑你!’”

哈特里克从来没有因为其疾病而从政府那里得到任何补助,但其又是在补助系统中长大的——单身的母亲没法出去工作,所以有失能补助,后来还领了就业支持津贴。在《不适感》一书里,哈特里克回顾了不同种类的残疾补贴的发展历程。“我希望能理解肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征是如何进入政府话语,以及人们是怎样把慢性疲劳综合征构想成没病装病的一种表现的。还有疾病欺骗(illness deception)这一更加广见的社会现象。我想要理解那些从事慢性疲劳研究的学者在为就业与退休保障部(DWP)提供咨询时是如何把疾病呈现为某种行为问题、社会问题而非医学问题的。我还希望理解就业与退休保障部随后是如何把这种观念当做借口,以便为自己将有资格领取失能补助的人群范围砍掉一半的做法作辩护的。”

“整个社会都存在残障歧视(ableist),”哈特里克补充道,“不是所有人都适合同一种工作模式。如果你偏离常规,人们就会让你感到自己才是犯错的一方,俨然你把所有人都拖累了。但实际上你才是被那些结构所辜负的人。”

肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征的经验也影响了哈特里克对自身性别认同的理解。2020年以来,哈氏开始在社交场合公开使用性别中立的代词。“假如你一定要表现出自己是个‘好的’或有‘有女子气的’患者才能获得信任,在你的社会性别表达上做实验的可能性就非常有限了,”哈特里克说道。回望幼时与母亲一同看医生的经历,“她总是那个歇斯底里的母亲,而我则总是那个顽皮捣蛋的小女孩。”

如今,哈特里克能更加理直气壮地质疑自己当初习得的那套医学话语了。“如果我们想要理解作为一种健康状况的肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征,唯一的办法就是不要诉诸非黑即白的思维方式。”

(翻译:林达)

评论