作为现代母亲意味着什么?这是近年来许多作家关注的问题:2020年布克奖的六部入围小说中,有三部关注的是母子关系。而小说作者,尤其是女性作家,正在寻找富有想象力的方式来表达母性的概念。

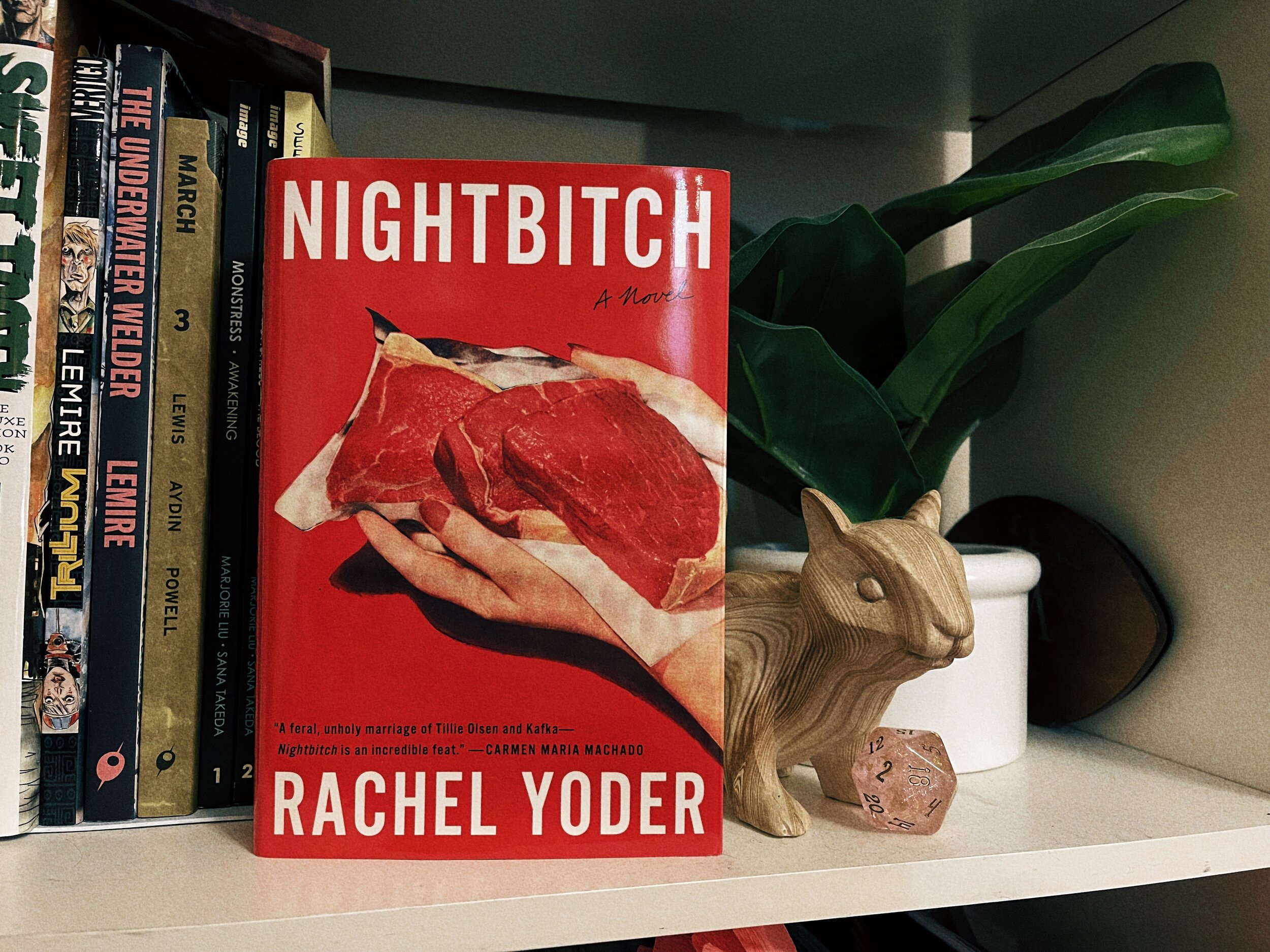

在雷切尔·约德2021年的小说《夜狗》(Nightbitch)中,“母亲”一角过着单调乏味的生活,放弃了曾经赋予她人生目标的艺术。她遇到的其他“母亲们”似乎处于一种恍惚状态,被教导语言和习俗都不重要,关于打底裤和精油的谈话与母亲内心的愤怒和困惑格格不入。在超市里,当一位女士问她做一个全职妈妈感觉如何时,她想说,“我现在是一个我从未想过自己会成为的人……我被困在自己创造的监狱里。我觉得,似乎是社会规范、性别化的期望和生理上愤怒的直言不讳迫使我成为了这样的人。”相反,她开口说:“我喜欢当妈妈。”

成为母亲意味着转变——在《夜狗》中,当睡眠不足的母亲开始长出毛发时,这种转变是字面意义上的。她的尾骨附近长了一个肿块,她长出了额外的乳头,她的牙齿似乎变长变尖了。她变成了一只狗,晚上在附近游荡找肉。在这样做的过程中,她发现了一种“新的力量”,一种与儿子相处的新方式,以及对母亲的动物性力量的理解。

《夜狗》并不是最近唯一一部从生物角度探讨母亲这个主题的小说。事实上,“可怕的女性”题材似乎已经报复性地回归了。有些小说借用老故事,套用希腊神话的内核——尤其是梅根·亨特的《女妖》(The Harpy)——这些故事目前正在被重新审视:美杜莎真的是个怪物吗,还是波塞冬对她实施的性暴力使她变成了怪物?

这类小说中潜藏着一种恐惧,一种男性对女性的愤怒和权力的恐惧。汉娜·威廉姆斯是这样描述这种可怕的女性的:

“如果晚上躺在你身边、为你叠衣服、为你做饭的女人,只是藏起她的爪子、鳞片和剃刀般的牙齿,用分叉的舌头舔着嘴唇,数着你对她——对所有女人——犯下的错误,等待着时机,你该怎么办?”

在《女妖》中,女性的愤怒也是变革性的。“从我的曾祖母到我的母亲,再到我,我们的血脉中流淌着愤怒,”故事的叙述者露西告诉我们。当丈夫背叛妻子时,妻子同意和他继续在一起,条件是她可以伤害他三次。妻子露西已经放弃了太多。她住在“父母世界——一个什么也不会发生的地方”,会与其他母亲进行礼貌的闲聊,其他许多母亲也将自己的事业搁置在“永远的兼职和低工资的轨道上”,但在表面之下,她正在成为一个“可以边飞翔边睡觉,她自己的身体是一个避难所,她的指甲蜷缩着准备攻击”的女妖。

善良母亲的原型是一个不可思议的概念,掩盖了更原始甚至更具掠夺性的东西。在克莱尔·奥谢茨基的小说《丘埃特》(Chouette)中,一个女人生了一只小猫头鹰,母亲在夜间捕食害虫,对怀孕的恐怖描写被移植到一种更加险恶和神秘的蜕变过程上,因为她发现自己怀着一个除了她之外的所有人都感到恐惧的孩子,并错过了孩子所有的成长里程碑(《丘埃特》是一个关于培养“不符合标准”的孩子的寓言)。

近年来,女性主义恐怖写作经历了一次复苏,几乎与唐纳德·特朗普的当选和反性骚扰运动的兴起同时发生。就像朱莉娅·阿姆菲尔德和黛西·约翰逊的短篇小说以“蜕变”为手段,探讨父权制下的青春期转变,约德、奥谢茨基和亨特则转而探讨孕乳期——身份转变和成为母亲的过程——以及孕乳期如何与社会对母性这一概念的看法发生碰撞。所有这些小说都发生在“现实世界”,但却与残酷、原始的母性现实发生了激烈的冲突。

威廉姆斯假设,也许“当我们想要逃离我们无法改变的事物时,我们就会退回到幻想中”。我(指本文作者Rhiannon Lucy Cosslett)同意这一观点,但我也认为,我所称的“女性奇幻文学”(这些文学例子大多都符合评论家茨维坦·托多罗夫对“奇幻文学”的定义)是为了弥合本能与制度之间的鸿沟。正如阿德里安·里奇所说,母性制度是由男性创造的。对于约德的《夜狗》来说,这种制度是“被阉割和净化”的,与经历的“残忍、力量和黑暗”以及由此产生的动物般的爱形成了鲜明的对比。有一种感觉是,在“母性共和国”的核心,这种残酷的现实仍然是野性和原始的,还需要用语言来充分地探索。大约50年前,埃莱娜·西苏在《美杜莎的笑》(The Laugh of The Medusa)中写道,需要一种女性写作,以此重写女性身体上不言而喻的真相,即“他者性”。

在卡米拉·格鲁多瓦小说集《洋娃娃的字母表》(The Doll’s Alphabet)中的《鼠后》(The Mouse Queen)一文里,一个女人吞吃了自己的孩子。在所有这些作品中,女性角色都被她们的男性伴侣抛弃了,无论是字面意义上的还是心照不宣的。这些男人生活在一个不同的世界,即工作的世界。在这个意义上,母亲对新的、封闭的现实的陌生感自然而然地在幻想中找到了家。这是多么奇怪啊,新出版的小说证明,外面的世界对女人来说几乎没有什么改变。

但如果你无法成为母亲呢?在杰基·波尔津的《小鸡》(Brood)中,一个悲伤的女人在明尼苏达州的严冬中努力照顾她的鸡群。这个故事没有超自然的元素,只是一个安静感人的故事,讲述了一个女人决心让她的动物活下去。但它依然是一个原始的故事,和其他的故事一样令人绝望。生命、死亡,都是野蛮而血腥的现实。你要做的就是看看是谁穿着打底裤。

本文作者Rhiannon Lucy Cosslett是一名小说家、专栏作家。

(翻译:李思璟)

评论