【编者按】近期,国家统计局出版了纸质版的第七次人口普查风险数据资料。本文为“城市数据团”据此推出的七普县数据报告系列的第七篇。作者陈沁。界面新闻获授权刊发。

今天,我们进入到了人口普查分县资料的表8。这里包含着的是有关住房的一系列问题。比如:人们住得怎么样?住得有多大?从什么渠道获得了现有住房?……

我们知道,关于住房,近年来大众和舆论最关注的,是“房价”。

但普查数据并不太涉及这个问题,因此,我们不妨先搁置下这个热词,从居住更本质的视角来观察,中国过去十年间波澜壮阔的城乡建设,在每一个普通人身上,是如何呈现出来的呢?

我们的住房质量变得更好了吗?

提到住房质量,我们想到的往往是墙体发霉,隔音隔声,地面漏水等施工质量问题。但其实,在我们广阔的国土上,普查数据所关心的住房质量,比这些施工质量要“基础”得多。施工质量涉及的是“好和坏”,而普查关注的住房质量涉及的则是“有和无”。

的确,人口普查分县资料首先涉及了包括了管道自来水、厨房、厕所和洗澡设施四项住房设施在各个区县的保有率。对于这些人连自来水和厨卫等设施都没有的人而言,这才是“住房质量”的底线。

也许有读者会好奇,七普都是2020年了,这种质量的住房在我们国家还会有多少呢?

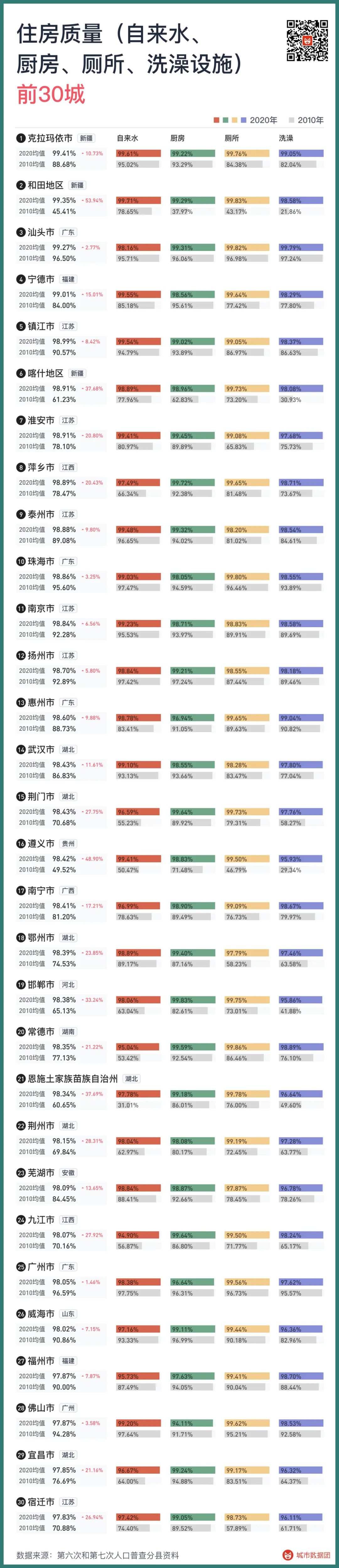

我们在通过四项设施的保有率平均值来度量不同地区的住房“质量”,表格列出了前30名和后30名。请看下图:

可以看到,用自来水厨卫等住房基础设施作为评价标准,“房屋质量”排名最靠前的城市分别是克拉玛依、和田、汕头、宁德和镇江。

这个排名有些让人出乎意料,因为这几个地区看起来并没有那些一线城市发达,但在这些地区,99%以上的家庭都能够同时拥有这四项看起来非常基本的住房设施。而在住房条件排名前30的城市中,广州是唯一的一线城市。

那么,剩下的一线城市,北京、上海、深圳,他们在哪儿呢?

没错,他们都在前30名之外。具体而言:

- 深圳,排名78,自来水和厕所普及率接近100%,但7%左右的家庭户没有厨房和洗澡设施。

- 上海,排名101,1.2%的家庭没有管道自来水,4%-5%的家庭没有厨房和厕所,还有7.6%的家庭没有洗澡设施。

- 北京,排名163,有5%的家庭没有管道自来水,6%到7%的家庭没有厨房、厕所以及洗澡设施。

在10w+每平甚至是30w+每平房价的光芒下,以上也是我们真实的一线城市。

的确,从该表看,在过去十年间居住条件改善幅度最大的,主要是二、三线乃至人口规模更小的城市。例如和田地区、喀什地区的居住条件得到巨大改善,设施平均拥有率分别提高了54%和37.6%,从全国落后水平一跃升至全国前十名。在排名前30的城市中,淮安、萍乡、荆门、遵义、鄂州、邯郸、常德、荆州、九江、宜昌、宿迁等地的设施平均拥有率均提升了20%以上。

那么,在全国居住质量后30名的城市和地区中,四个西藏地区和四个藏族自治州则占据了住房质量最低的前八名,但值得注意的是,这些地区在过去十年内的改善也很明显,平均改善率达到26.3%。

相对来说,上海、北京和深圳的居住质量改善就不太多了——上海、北京的设施平均拥有率提升了12%,而从数据上看,深圳相对于10年前的住房条件几乎没有变化,四项设施的平均拥有率仅提升了0.7%。深圳住房的平均设施拥有率改善,在全国位居倒数第一名。

我们的住房变得更大了吗?

“住房变得更大”,其实是个很值得深究的概念。

住房,作为一种建筑物,是一系列可用空间的组合。因此,绝对面积的变化,不一定能够带来居住体验的改善;而功能性房屋的增多,反而可能是从使用者角度而言的“变大”。因此,在很多国外的统计中,往往用“房间数量”而非“套内面积”作为住房总体规模变动的计算指标。

在此,我们根据习惯和科学性,同时使用这两个概念。下表列出了住房大小的前30名和后30名排序,包括了两项指标——人均居住建筑面积、人均房间数。

从上表中可以看到,全国人均居住面积最大的地区前五名是衢州、莆田、上饶、萍乡和吉安。其中江西的城市尤为抢眼,上饶、萍乡、宜春、景德镇、九江、赣州等地,人均住房建筑面积的增长均超过60%甚至70%。

而在全国后30名排序中,深圳在人均住房面积最小城市中再度折桂。接下来除了西藏的几个地区以外,揭阳、东莞、汕头、广州、珠海、潮州等广东城市也纷纷进入人均住房面积最小排行榜。

值得注意的是,经过了10年时间,深圳的人均住房面积和人均房间数的增长只有1%和2%,在住房面积增长的排序上,深圳再度成为全国倒数第一名。

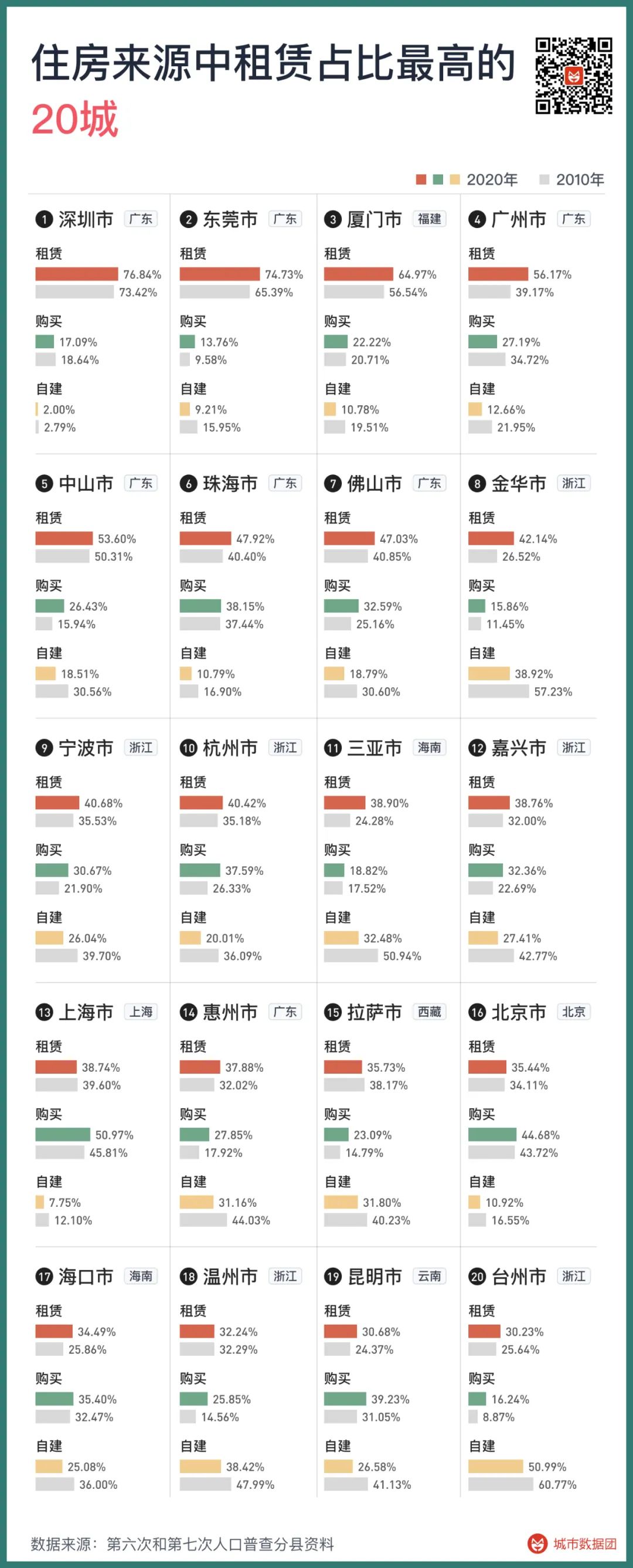

我们住的房子是买的吗?

十年过去了,虽然我们住房的质量和大小都在变化;但我们住的房子,却不一定是我们自己的。

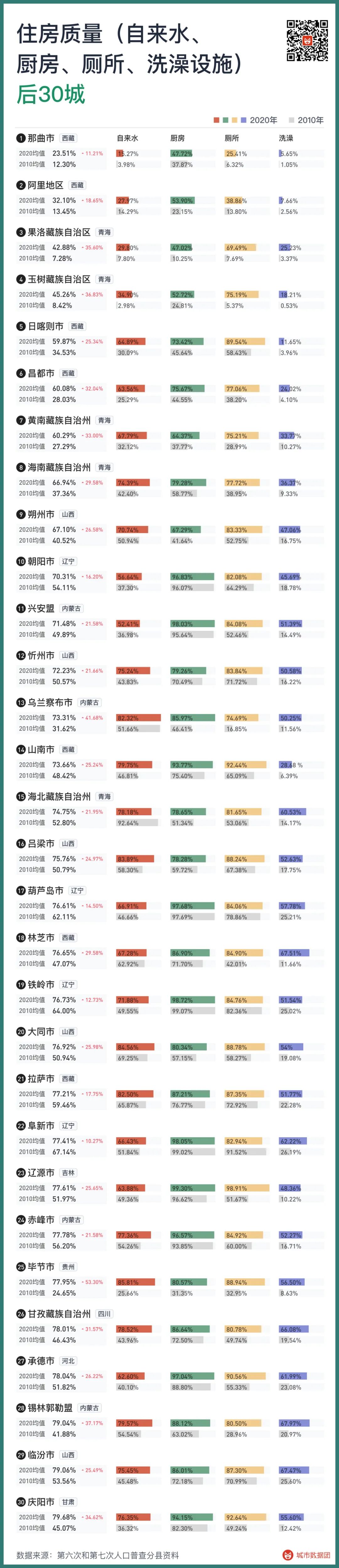

下表中,我们给出了不同城市的住房来源分析。住房来源主要包括租赁(廉租房、公租房、其他住房)、购买(新建商品房、二手房、经适房、原公有住房)、自建住房,以及其他。租赁房之外的其他几种基本可以看做是自有住房。下表列出了按照租赁占比排序的全国前20名。

在租赁排序前10名的城市中,广东省占据了6席,浙江省占据3席,福建省占据一席。而这些城市的租赁比,也都在上升。

事实上,当我们扩展到前20名城市进行观察,只仅有3个城市的租赁占比出现了下降,分别是上海、拉萨和温州,且下降的幅度非常微弱,仅在1%左右。而这几个城市均有三成左右的家庭居住在租来的房子中,另外七成住在自有住房中。

全国租赁占比排名第一的城市,又是深圳,全市家庭户中有76.8%居住在租来的住房中,且该数值比起10年前有所提高——要知道,深圳在2010年时已经在租赁住房占比中排名全国第一了,而深圳的自有住房率,进一步下降了。

住房需求与土地供给

数数看,深圳有多少个全国第一了?

住房自有率全国倒数第一、人均住房面积全国倒数第一,人均住房面积增长全国倒数第一,住房质量增长(用四项设施的增长速度衡量)依旧是全国倒数第一。

一线城市中发展最快的深圳,为什么在住房改善上如此之慢?我们做了一项粗糙的计算,试图从房屋和土地供给的角度来回答这个问题。

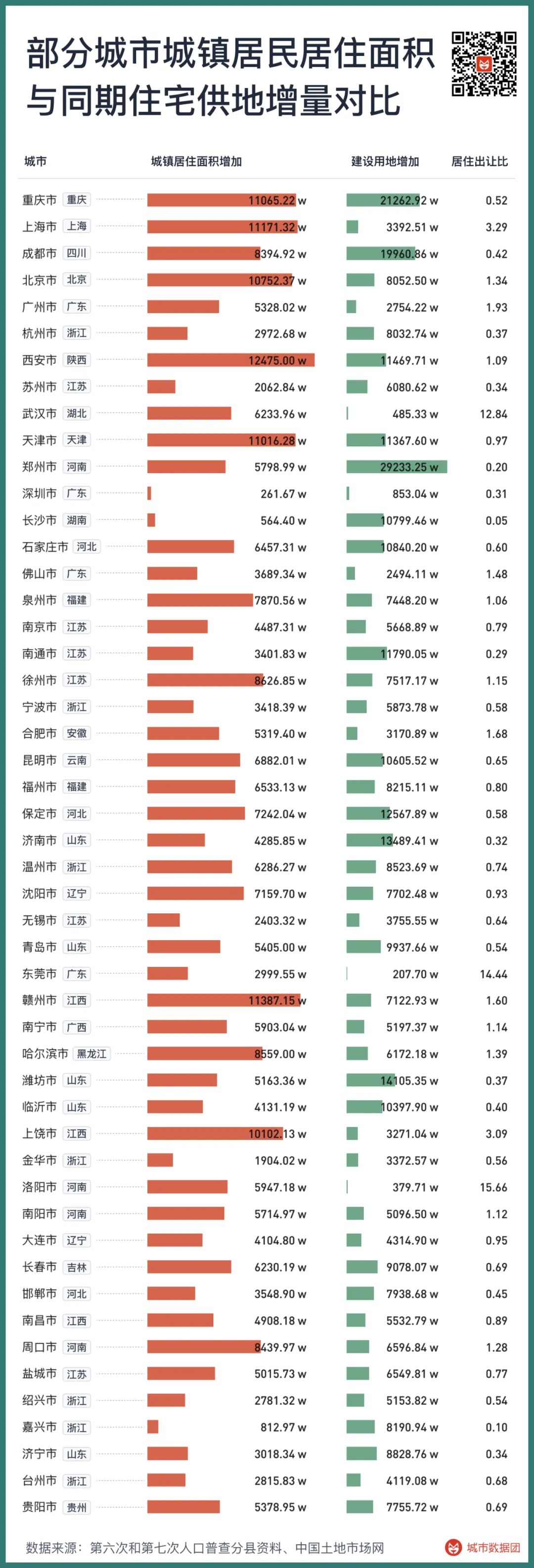

首先,我们用2020年城镇人口乘以2020年时的人均建筑面积,减去2010年的城镇人口乘以2010年时的人均居住面积,就能够得到“城镇居住面积增加总量”,注意,由于这些数据来自人口普查,因此这些面积指的是“真正有人居住”的房屋的总建筑面积,下文统称为“居住新增建筑面积”。

其次,我们又找到了从2011年至2020年各地国有土地用地供给的情况,结合土地用途、土地来源以及土地容积率,简略计算了每个城市从2010年到2020年时会增加多少住宅建筑面积,下文统称为“出让新增建筑面积”。

接下来将居住新建筑面积除以出让新增建筑面积,将结果称为“居住出让比”。

这是什么概念呢?

居住新增建筑面积,代表的是居民从需求侧多居住了多少面积的房子。而出让新增建筑面积,意味着我们出让的土地从供给侧能够提供多少面积的房子。一般来说,人们不可能凭空住上还不存在的房子,因此这两个变量的比值——居住出让比——应当是小于1的。

但究竟是不是这样的呢?请看下表:

从上表所列出了2020年居住总建筑面积前六十名的城市来看,结果并非如此。

在上表中,确实有不少城市的居住出让比小于1,例如居住新增建筑面积大于1.1亿平方米的重庆,出让新增建筑面积为2.1亿平方米,居住出让比大约是0.52。但上海、北京、广州等地,居住出让比不仅大于1,在上海甚至达到了3.29。

大于1的居住出让比,意味着什么呢?一般来说有几种可能。

第一种可能是在城乡居民划分上的问题。在我们的计算中,“城镇居住面积”是使用城镇人口作为基数的,背后的假设是城镇人口居住的用地都是国有建设用地,而乡村人口的居住用地全都是农村集体建设用地。由于统计用城乡划分的标准和土地用地标准的划分并不一致,这条假设在某些地区可能不不一定成立,造成某些实际上在农村集体用地上居住的人口被划分为“城镇人口”,也会多计算“城镇居住面积”的增加量,使“居住出让比”大于1。

还有一种可能是在原有空置率高的地区大量减少,例如一个地区原本的居住用地存量是5,被使用了2,空置了3,在2010-2020年间被居住的土地增加了4,但土地存量只增加了2,此时还空置1,“城镇居住面积增加总量”等于“出让新增建筑面积”的2倍,“居住出让比”等于2。

无论是以上哪一种原因,大于1的居住出让比,都代表当地用更少的土地出让,容纳了更多的城镇居民,呈现出了更高的土地利用效率。

而更值得注意的是,一些城市的“居住出让比”则远小于1。

在前30名城市中,居住出让比最低的城市是长沙、嘉兴、郑州、南通、廊坊、深圳。这些城市的居住出让比都小于30%,意味着这些城市新盖出的房子只有不到30%被利用到实际居住中去了。长沙在其中名列前茅,只有5%的新增建筑面积被居民居住。

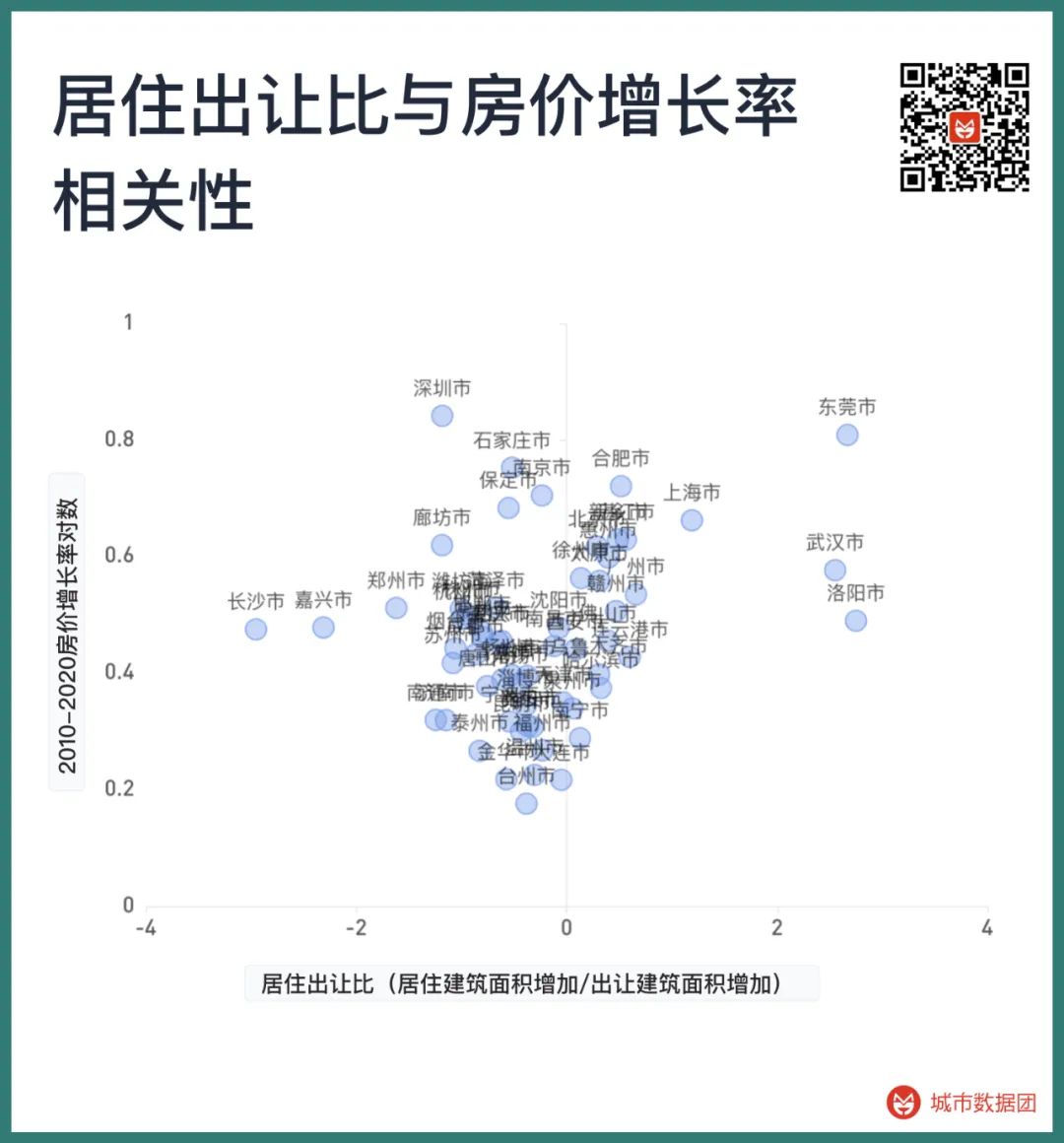

“居住出让比”的另一个意义在于,它让我们直观地看到了土地的供求与房价之间的关系。下图列出了前60名城市在2010年1月至2020年12月的房价增幅对数和“居住出让比”对数之间的关系。两者之间存在着统计上显著的线性关系(在5%水平上显著)。这意味着土地利用效率越高,新增需求越是接近新增供给,或者越是减少了空置率的城市,房价增长也越快。而房价增长较慢的地区,一般都是土地供应大于居民居住需求的地区。

在上面这张图中,一个非常显著的离群点就是深圳。如果去掉深圳,那么两组数据的线性显著水平会提高到1%。

那么,为什么呢?为什么深圳的出让新增建筑面积大于居住新增建筑面积如此之多,但人们的平均居住面积、居住环境的上升和住房自有率却稳居全国倒数第一,同时房价又有了那么大幅度的上涨呢?是深圳的城中村,或者深圳比其他地区更普及的公租房模式起到的作用吗?具体原因为何,还需要我们更深入的研究。

过去十年,是我国房地产发展最快的十年,也房地产开发的热度从一线城市狂飙下沉至二三、甚至是四五线城市的十年。这给这些二、三、四、五线城市带来了极大的居住条件改善和居住面积增加。

但是,我们也能看到,这十年来,反而是一线城市的房地产顽疾并未解决,进步乏善可陈;以深圳为代表,高企的住宅用地价格使得一线城市居民的居住质量、居住面积在过去十年内的改善位居全国末尾。

那么,未来十年呢?人们依旧将涌入一线城市,在北上广深也依旧需要更多的住房。而一线城市的建设用地指标、尤其是住宅用地的增加能否匹配人口流入的速度?如何利用好有限的建设用地指标?满足一线城市居民更高的居住需求,需要决策者们更大的智慧。

相关阅读:

- 哪里年轻人更愿意结婚?未来十年哪些城市出生率会下降?——七普分县数据6

- 从各行业人口比例看中国城市特色和变迁 ——七普分县数据报告5

- 大城市只需要大学生吗,低学历去哪了?——七普分县数据报告4

- 省会吸引女性流入,工业城市吸引男性流入——七普分县数据报告3

- 深沪之外,哪些城市90后涌入最多——七普分县数据报告2

- 中国城市等级详解,为何苏鲁粤各有10多个大城市——七普分县数据报告1

(作者陈沁,系脉策数据首席经济学家,经济学博士。文章仅代表作者观点。文章首发于作者微信公号“城市数据团”。版权归属原作者,若需转载请联系版权方。)

评论