是非年年有,近年尤其多。想想旷日持久的万科股权拉锯战导致万科品牌严重创伤,让人唏嘘。我们梳理了2015年以来房地产企业经历的上百个品牌危机案例,有些得到妥善解决、有些则持续发酵。本期“品牌季”聚焦房企会面临哪些品牌危机,又是如何维护品牌形象、保护品牌利益的。

主观原因引发的品牌危机

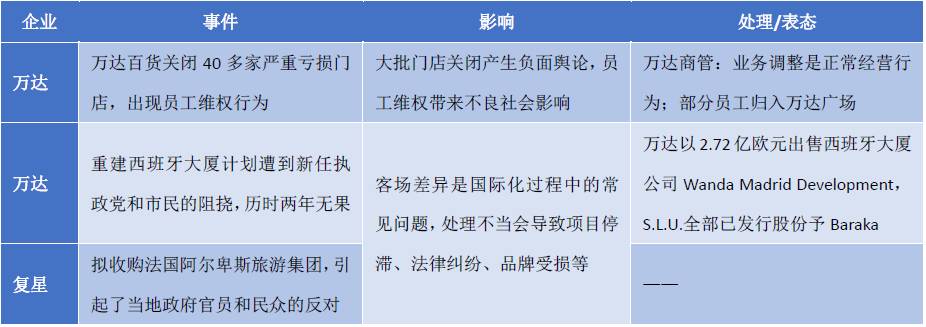

1.经营阵痛——面对环境变化果断决策,做好善后处理

企业在发展过程中不断根据市场环境、客户需求的变化而转型升级,但又面临转型方向的不确定性、落后业务增长乏力、员工如何妥善安置等方方面面的问题,使企业感到深刻的“阵痛”,给品牌扩张、品牌升级带来考验。

互联网带来商业规则和格局重塑,实体商业受到电商的极大冲击,全国百货业普遍经营惨淡、业绩亏损。2015年,万达开始对百货业务进行全面整改,全国关店56家。但“壮士割腕”导致大范围员工失业难题,部分城市有员工拉横幅维权。对此,万达迅速回应,解释了业务调整的必要性,并表示“离职员工发放N+1工资”、“归入万达广场商业物业管理公司”等方案,安抚员工情绪,争取了整改时间,还获得了舆论对其转型的理解。

另外,万达、复星等企业在海外扩张等新业务发展中遇到新环境的客场差异,不仅导致业务推进放缓甚至搁置、撤离等结果,更经历了品牌声誉受损的无奈,为更多企业敲响警钟、引发思考,为更好地预防和处理类似品牌危机提供了宝贵经验。

2.业主维权——越信任越苛刻,诚意协商避免冲突扩大

消费者对开发商品牌最基础的信赖,是相信能买到物有所值的房屋,因此也越信任越苛刻。当房屋出现任何程度、任何方面的瑕疵都会激起群体抗议和维权,不仅降低业主生活品质,更影响了品牌形象。

上海万科五玠坊豪宅项目业主维权

上海万科五玠坊出现渗水严重、墙面大面积发霉、黄梅季节地下车库结露湿滑等质量问题,同时计划将商业配套改建幼儿园,引发大批业主不满并集结在闹市拉横幅维权。究其原因,一方面项目本身出现的质量问题较多,与豪宅定位和标准差距较大,使业主心理难以接受;另一方面销售中代理公司夸大传播、过度承诺,使业主收房后感到较大落差。值得肯定的是,维权发生后,万科处理迅速、态度诚恳,为问题妥善处理争取了时间。

当然也有较为特殊的情况,例如南京万科尚都荟等项目轻钢龙骨被疑有毒的维权事件,经权威机构认定,龙骨材料符合标准、判定维权无效。但从客户角度出发,接受技术、材料创新需要较长时间,企业不仅要尊重消费者的知情权,更该进行适当的“用户教育”,避免自己的努力因消费者的“无知”付诸东流,减少企业无奈妥协而付出的时间成本。

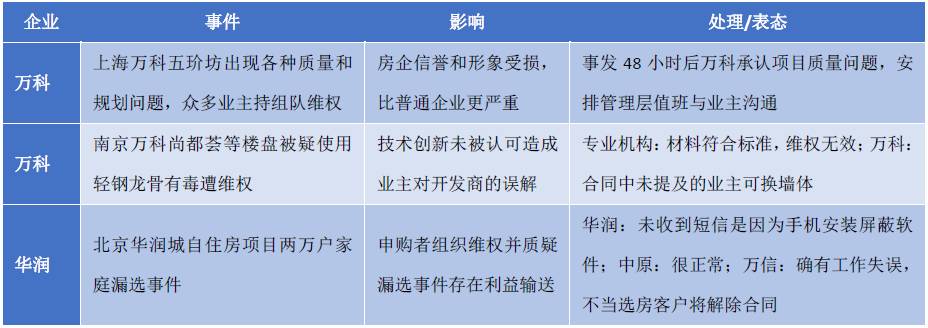

客观原因导致的品牌危机

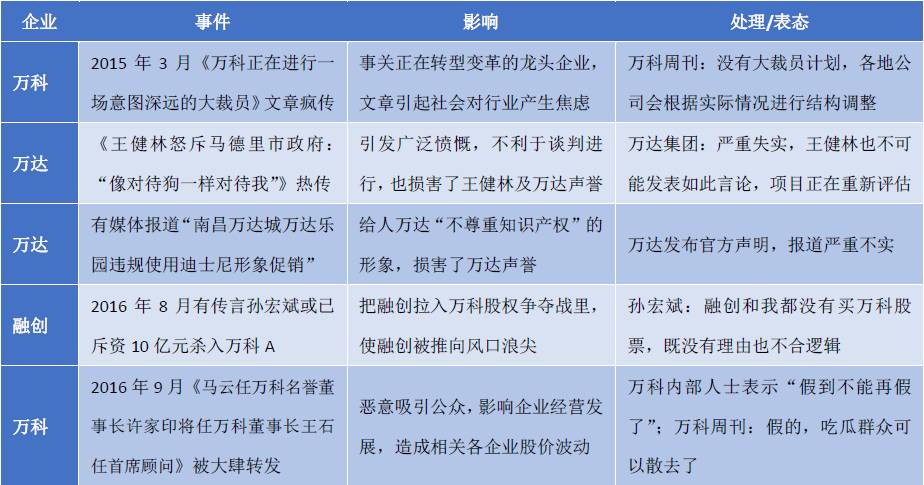

1.无端谣言——迅速查明原委,公开真相减少名誉污损

“人怕出名猪怕壮”,企业成名后免不了成为公众焦点,这其中不仅有颂扬,更少不了被挖八卦和花边。有些不负责任的媒体抓住公众的“猎奇”心理和不易分辨是非的特征,大幅报道、夸大其词、自造谣言,为吸引眼球不顾后果,而过于宽容的舆论监管使“有传言称”成了免责的标准托辞。

例如有媒体将万科分公司根据事业合伙人理念做出的人员调整曲解为“大裁员”,在市场波动的敏感时期,读者被蒙上阴霾和焦虑,员工中蔓延惶恐和悲观情绪;另外,伴随万科股权从谜团变成“谈资”,人们对等待圆满结果失去耐心,而对诸如“融创斥巨资杀入万科A”“王石董事长地位不保”等猜忌乐此不疲,并与由此造成的股价波动、企业经营受困形成恶性循环。

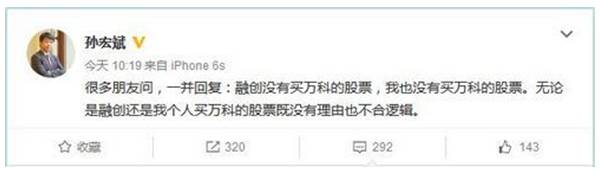

孙宏斌微博:融创没有买万科的股票,我也没有买万科的股票

万科周刊微信:不信谣,不传谣

被谣言缠身的企业或人物,为保护品牌和声誉,必须及时辟谣,减少影响。然而事实是谣言的扩散速度惊人、危害巨大。8月5日澎湃发布消息“孙宏斌已斥资10亿元杀入万科A”,万科股价连续几日出现飙升,经孙宏斌辟谣后,股价又出现下挫,给股民利益、企业市值造成很大风险。

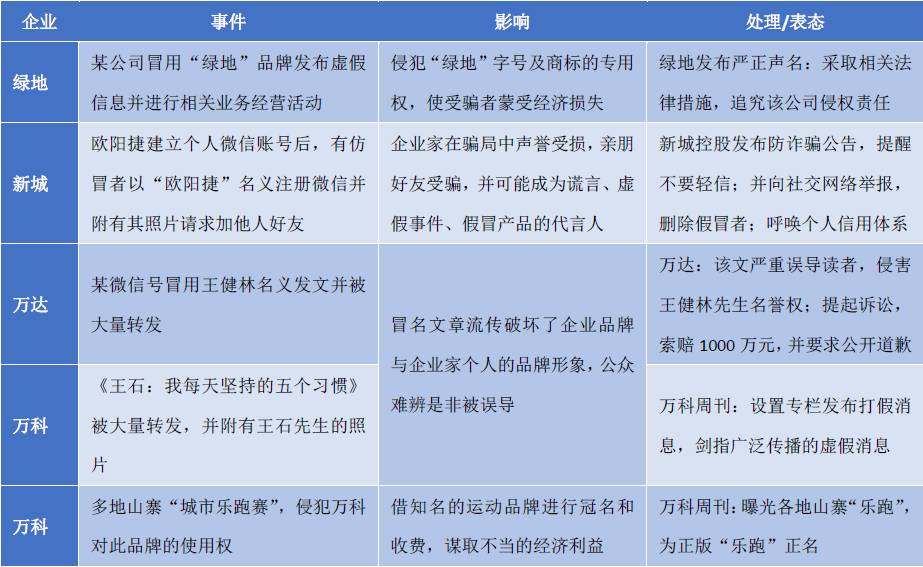

2.冒名侵权——诉法律发声明,减少企业与相关方损失

互联网时代,追名逐利的诱惑面前,“傍”上大企业、大人物,是成本最低、效率最高、影响最广、获利丰厚的手法,成为“网络公害”。冒用公司各类品牌发布虚假信息、进行业务经营活动,或冒名企业家发表言论、骗取他人信息等行为,是品牌管理的棘手问题。

当今,形成足够的“背靠背信任”需要漫长的时间,企业和企业家要面对大量“冒名侵权”问题。另一方面,对“侵权”“山寨”等行为的监管机制不健全,使企业和企业家维权困难重重,让公众被不当言论恶意引导或导致受骗者蒙受经济损失。

“谣言”“冒名”“侵权”不仅加大了品牌管理成本,更可怕的是不顾成本的辟谣和公关依旧难以修复信心、恢复信任。这些防不胜防的危机是移动互联时代与“繁荣”共生的最黑暗的“顽疾”之一。

3.他方牵连——妥善处理,澄清事件真相保护品牌形象

企业经营中不能避免外因诱发的突发危机,这些危机往往不能预知,甚至可能与企业自身毫无关联,但企业需要责任担当和人道主义。

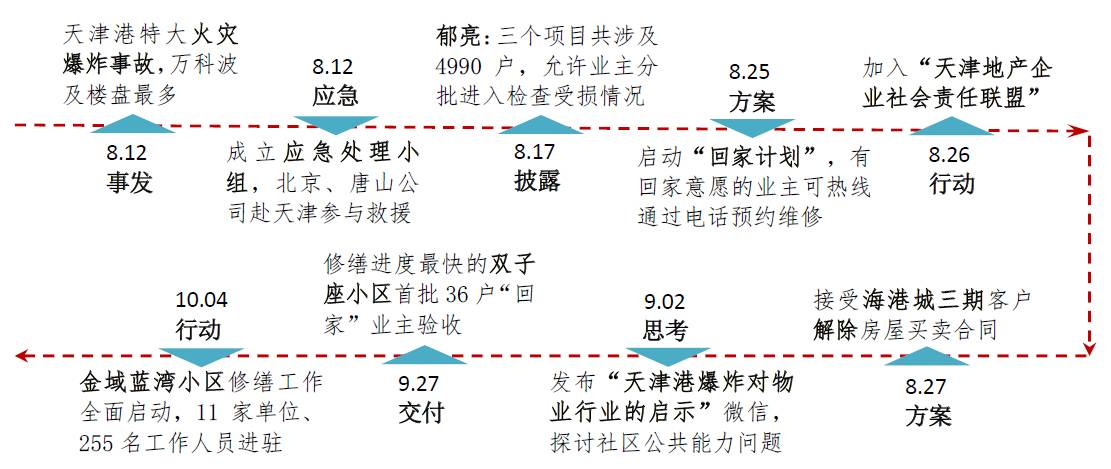

天津港爆炸所涉万科项目善后处理

2015年8月天津港发生特别重大火灾爆炸事故,包括万科、天房在内的多家房企旗下楼盘受到爆炸波及。从应对爆炸事件可以看出:首先,万科、天房等企业表现出足够的社会责任,虽自身也是受害者,但将业主的利益放在首位,妥善、分类、有序处理,得到业主和客户的认可和配合,为善后工作争取时间;其次,及时的信息通报对事件平息和工作开展起到重要作用,万科加强与业主沟通,及时通报事件进展、解决方案,是危机处理的科学方法;第三,直面危情,借助自发组织、自媒体发声,万科加入“天津地产企业社会责任联盟”,以表妥善处理事件的决心和信心,更在自媒体平台以亲历者视角还原事件始末,以企业管理层的视角反思服务盲点等,展现人道主义、有担当的品牌形象。

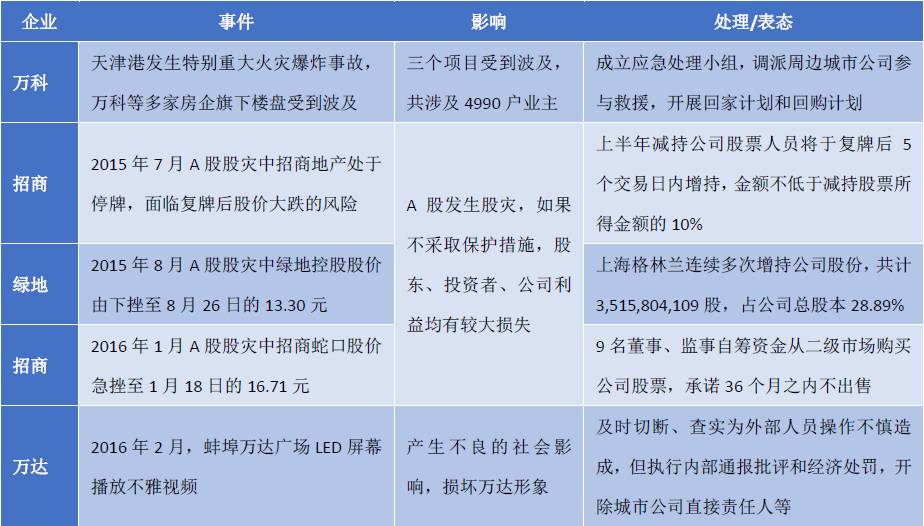

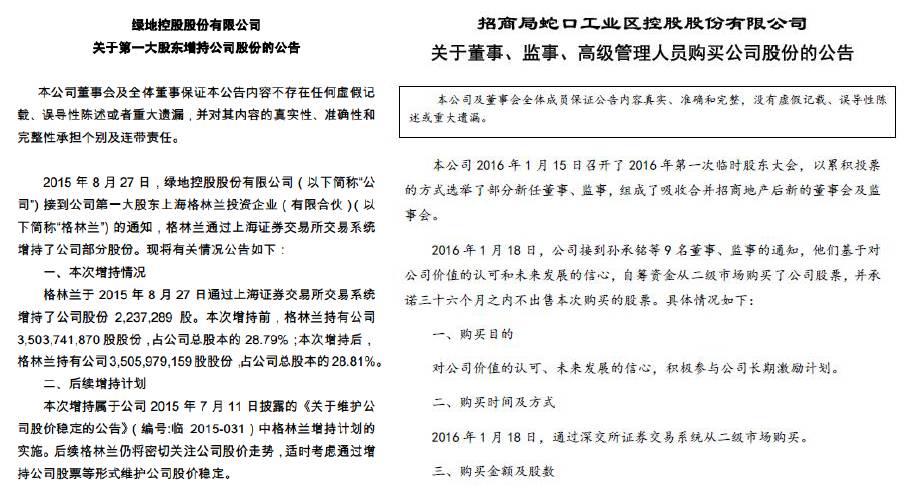

股市整体波动也是不可控因素。2015年以来国内A股市场两次出现剧烈波动,房地产企业股价下挫明显、市值严重萎缩,股东、投资者、公司损失巨大。招商、绿地等企业实施股票“回购、增持”,提振资本市场表现,促进公司稳定、健康发展,减少各方利益损失。

必将被载入史册的典型案例

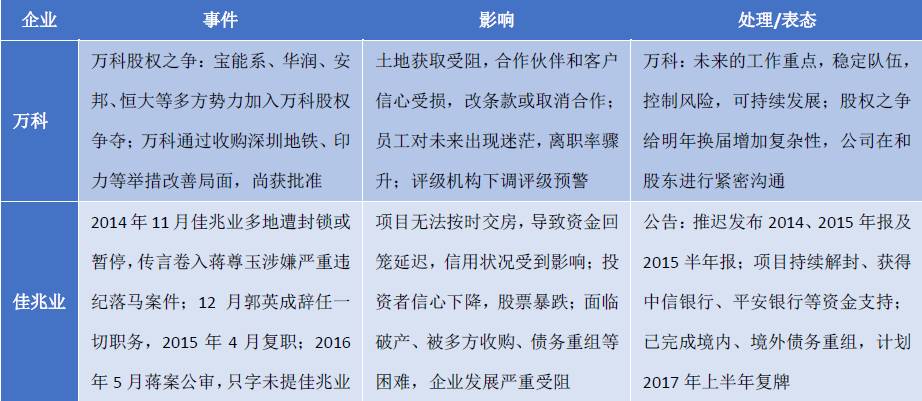

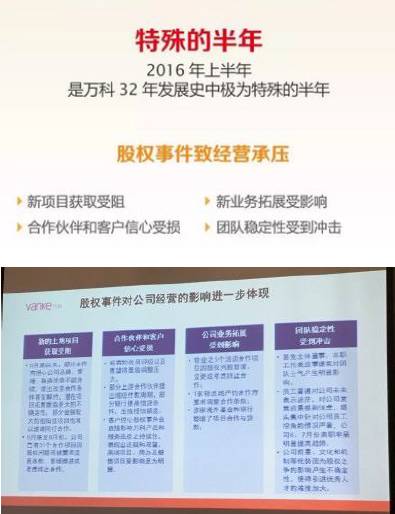

万科董秘朱旭在8月22日中期业绩发布会上表示“上半年是万科最特殊的半年”,股权事件给公司经营带来巨大挑战和多重不确定性。到6月份,万科有31个项目遭遇合作中止或者条款变更,万科物业有5个项目从合作变成观望;员工士气发生变化,普遍对公司未来产生忧虑,6月以后员工离职率上升,优秀人才也对万科的文化和前景担忧而产生观望。

朱旭表示,万科未来的工作重点,第一个是稳定队伍,第二个是控制风险,第三个是可持续发展。品牌伤了“筋骨”,万科还要付出很大努力恢复元气。

佳兆业事件自2014年11月开始,经历了多地项目遭封锁或暂停、传言卷入蒋尊玉涉嫌严重违纪落马案件、郭英成辞职又复职,只是2016年5月蒋尊玉案被提起公审,起诉书中只字未提佳兆业。所幸的是,佳兆业完成了境内外债务重组、获中信银行和平安银行大额资金支持、项目逐步解除封锁恢复销售,全新的佳兆业回归可期,这个优秀品牌没有陨落。

我们将继续关注万科股权之争和佳兆业债务重组的进展,并在今后的推送中解读两大危机对万科和佳兆业品牌的深远影响。

危机处理黄金法则

◆ 建立危机预警机制,坚决保护品牌利益

品牌危机处理的核心原则应该是“坚决保护品牌利益”,杜绝、处理、遏制任何有损品牌利益的行为、事件。而保护品牌的基础是系统化、专业性的危机预警机制,用“已知”法则化解“未知”危机。

标杆企业在长期发展中打造出不同类型的知名品牌,时常面对被其他机构或公司盗用、冒用的风险。例如杭州某公司擅自使用绿地品牌、各地出现山寨“城市乐跑”、一些自媒体账号冒名新城欧阳捷、万达王健林、万科王石等企业家发布文章,被侵权企业或企业家均及时发布公告或声明,澄清事实、保护品牌不被侵权利用,危机处理的速度和流程都展现出品牌企业建立预警机制的先进性。

◆ 迅速行动、直面危机、主动沟通、人道主义、因势利导,杜绝危机发酵

天津港爆炸这类极为罕见的灾难给万科等企业前所未有的考验。但这些品牌企业以业主生命安危为第一要务,立即成立应急救援小组、统计受灾数量、展开以人为本的处理方案、自发组建“社会责任联盟”筹资修复,企业责任和人道主义得到赞许;另外,房企透过公众媒体和自媒体发布最新进展、安抚业主、自我反思,给舆论导流,避免了事件发酵。品牌房企更要做“行动派”,危机处理的响应速度可能直接决定品牌成败。

◆ “三诚”法则:诚意、诚恳、诚实

上海五玠坊业主维权48小时后,万科在微博账号上承认项目质量问题,并安排公司管理层轮番值班与业主沟通,同时写明了各类问题的具体整改措施和进展。面对万科的态度,维权者态度明显缓和,为问题妥善处理争取了时间,符合“三诚”法则。

然而,北京华润城自住商品房项目两万户漏选事件被曝光后,华润和中原地产给出的回应将责任推卸给消费者,引起公愤;虽然公司后期承认“确有工作失误”,但被认为是迫于舆论压力、调查结果迟迟未公开,诚意不足,难以修复信任危机。

也许您的品牌还不曾经受这些危机的考验,但决不能再做吃瓜群众。危机管理不容小觑,“危机常在,枕戈待旦”。

评论