采访:沈雪晨

今年二月,神户大学教授王柯携两本新书《中国,从天下到民族国家》、《民族主义与近代中日关系》在台湾政治大学任客座教授,并开设这一主题的课程。王柯一直保持着对中国民族主义问题的关注,包括对它的来源、演变及困境。

沈:可不可以简要谈谈您个人的治学历程?

王柯:我年轻时在新疆的农场里插过队,高考恢复后考上大学,又因为在学校里谈恋爱受了处分,毕业后留校只能给外国人教中文。后来去了文化部工作,并没有想要从事学术。我太太是日本人,当时有些家庭的因素需要我过去,才决定去了日本。

当时我日文不好,又只有民族学硕士的学位,没法找其他工作,就试着考了考东大的硕士班。仓促准备了四十多天,竟然考上了。在东大读完两年硕士后,我遇到了我的老师山内昌之先生,由此开始了我后来的研究生涯。

求学阶段我在日本人生地不熟,加上学业和生活的压力,过得比较辛苦。好在我用三年拿到了博士学位,之后在东大兼课和做研究员,直到去了神户大学。

沈:您曾经提到过日本思想史学界重视批判的传统与国内有很大不同,它对您有怎样的影响?

王柯:我在民大读书时,主要受到了王扶汉先生的教导和启发。在文化部的工作,给我考虑问题提供了一个更全面的视野。但是这些都与在日本的学习到的不同。日本学者做学问的方法,是我此前在国内没有接触过的。日本学者即便做与别人重合的题目,也不会反复重提一些老的观点,而是以新的方法还原材料中的历史现场,从而产生出与众不同的见解来。

这些方法主要有两点:首先是三段论法,在面对每个历史事件时,都将它的目的、手段、结果分开来看待,这样就能分辨出同一事件在不同层次上的意义,对比它们在发展的过程中产生了怎样的变化;其次是剥去事物的表象,挖掘它的本质——我们应该了解到,所有的政权和统治者遇到的最大的课题,就是 “支配的正当性”的问题,即通过各种手段寻求自身行为的合法性、正统性,而历史学家应揭示材料所记载的、在表象背后的真实历史动机。

在处理思想史问题时,除了不轻易抬高前人、保持批判性这一点,我还坚持将一个思想史问题放在一个具体的历史过程中来讨论,因为如果不是将一个人物、一个事件放在具体的历史过程中进行探讨,无论如何是看不出一个人物进行某种选择的真正原因、一个事件发展之所以然的。我之所以强调这种方法,就是对今日中国思想史研究中流行先“想象”、再“发现”、最后谈“高见”这一方式的不安。

另外,在对历史学的总体看法上,我还认为历史学家不应拘泥于孤立的历史细节,而应保持对超越性法则的关注,即如何从零散、繁杂的历史中总结概括出普遍规律,以接近永恒的真理。

沈:您的几本新书,分别代表了您研究中的几个主要领域,它们背后有是否有一致的问题意识?是怎样的思想脉络让您把他们串联到了一起?

王柯:中国传统思想中关于多民族国家、多民族“天下”的思想,忠实地反映了中国从先秦时代就是一个多民族国家的历史事实;而构成“天下”的主体民族集团——“华夏”自身,就是在“中国”从部落联合体社会向初期国家社会过渡的过程中,由众多的部落和民族集团通过“中原化”和“华夏化”而共同形成的。这决定了中国多民族国家的基本性质,即从诞生之日起,“中国”就不是由一个民族构成的,在后来的历史进程中更是如此。

要了解传统中国的“天下思想”,就要了解中国初期国家社会时期的“天下”是一个“多重的天下”,蛮夷戎狄在这个体系里不可或缺,并充满了进入华夏的可能。直到今日,我们都要珍视这种多重的可能性:它蕴含了一种高层次的文化认同,使“多重的天下”可以摆脱狭隘的血缘意识,将政治和文化作为划分人群的标志,从而体现了多民族国家的包容性。另外,儒家思想中“天子唯德”的观念,则辅助了这种包容性可以更好地实现——它使得异民族集团可以认同汉族统治者,汉人也可以接受异民族统治者,从而形成了历史上朝代更迭、统治种族变迁,而“中国”永远不会消失。同时,也保障了多民族统一国家的连续性。

可以说,这种以“德治”为核心的“天下思想”,是可以帮助我们解释很多问题的。

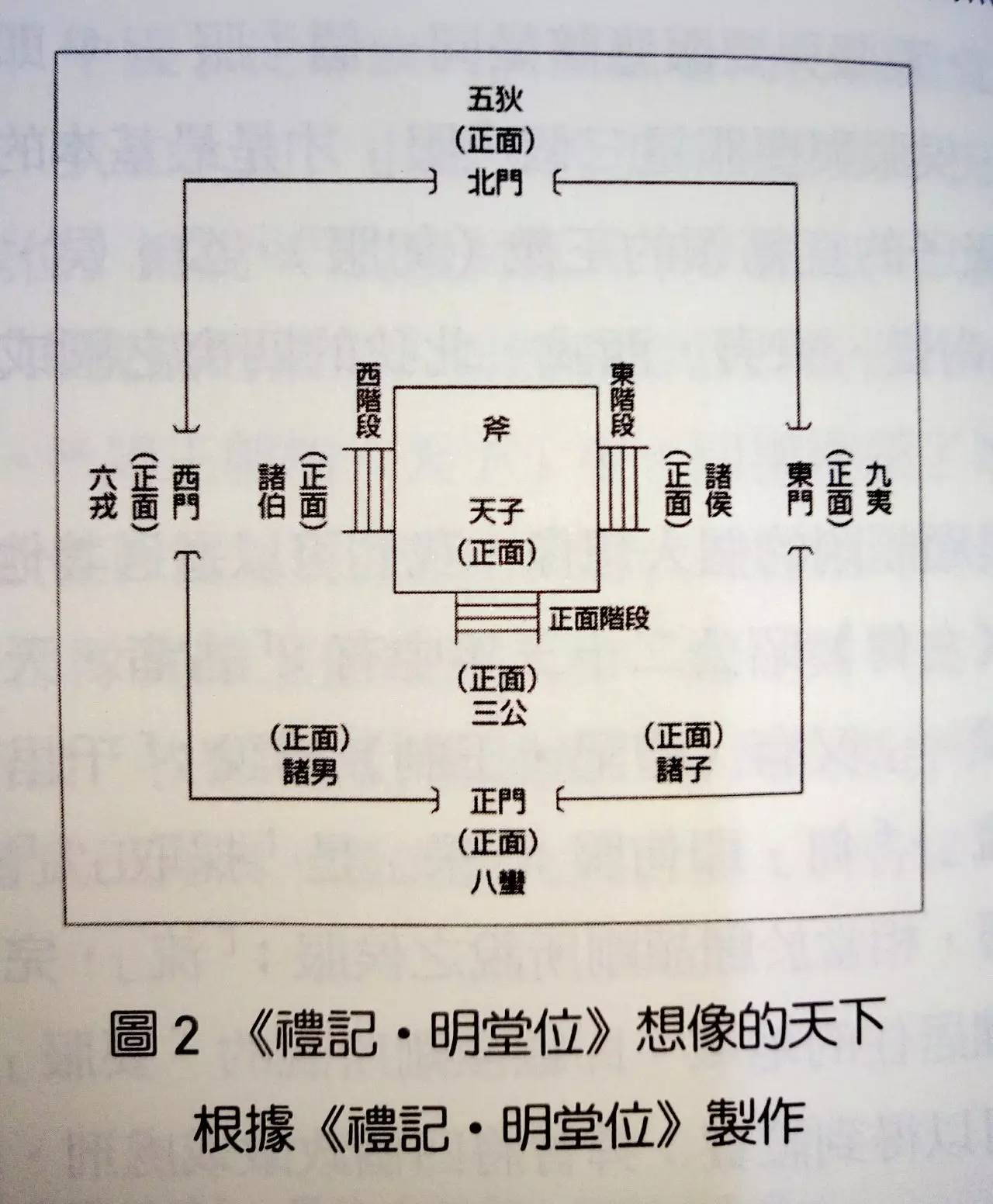

《礼记·明堂位》所想象的天下

接下来,在面对中国跨入近代后,时何以选择“民族国家”的形式建国立国这一问题时,我对传统上认为中国主要受到欧、美、俄各国的影响的观点产生了新的见解。辛亥革命前后,我们实在难以找出中国的革命家、思想家和近代国家制度设计者有在西方学习的经验(仅孙中山在檀香山接受了教会学校的初级教育);至于西方思想家前来中国、帮助中国人建设近代国家的案例就更稀少了。

日本的影响尽管重大,却被我们有意无意地忽略了。孙中山与大量日本友人的交往、日本留学生中涌现出的一大批革命家、日本在朝在野人士对中国近代化进程的积极参与等现象,令我不得不重视日本在近代中国史中产生的影响,于是《民族主义与近代中日关系》这本书也就应运而生。

我认为想要真正理解中国的“近代”,必须有两个必不可缺的视点,其一,中国进入中国近代国家之前,最后一个王朝的最高统治阶层是一个非汉族的集团;其二,中国清末民初的许多革命家、思想家及中国近代制度的设计者,大多具有流亡和留学日本的亲身体验,因而在日本接受了建设近代国家的思想。通过这两个视点的切入,我们才可以解释为何近代中国在建国立国的道路上选择了此种含义较为狭隘的民族国家形式。

通过以上的讨论,我们就可以大致梳理出从古到今,中国统一多民族国家发展的历程了。相信这一重大问题对于我们思考中国史的其他面向均有启发。

沈:如您所言,近代中国最初选择了与日本相似的单一民族国家建国道路,在这一基础上,您指出了它背后蕴含的民族主义思想,可以详细谈谈这种民族主义思想的内涵,以及为它何会造成这些问题吗?

王柯:Nation这一概念的演化大致经历了三个阶段。

Nation首先具有“国民”的含义,它主要基于地缘政治,提倡自由、平等、博爱的理念,进而衍生出了国民建设自身近代国家的诉求,这在英、美、法三国的革命进程中尤其明显。

第二阶段是Nation在德国发生的变异,为了打破德意志地区小国林立的现状,建立新的强大政治共同体,政治家开始在统一德国的过程中强调日耳曼血缘、文化的特殊性,由此Nation原本的“国民”含义所强调的天赋人权、人人平等的特点,才被血缘上的“民族”含义取代。日本亦经历了“自由民权运动”的时期(1874年前后),对Nation的理解侧重自由、平等的政治侧面。但1888年开始的国粹主义运动,由于广大国粹主义杂志《日本人》和报纸《日本》的宣传,日本人开始从“民族文化”的角度再次发现Nation。

借助于此,日本完成了Nation含义的第三阶段建构,即“一个国家就是一个民族”的单一民族建国思想。中国近代的思想家们在接受日制汉词“民族”时,也将这种单一民族的建国思路继承了过来,由此造成了它与传统中国“天下型”国家的冲突。

应该看到的是,孙中山等政治家在鼓吹“民族革命”的时候,所提倡的“驱除鞑虏”,更侧重于政治号召的手段,而非革命的目的。它确乎帮助到革命党人激起民众的抵抗情绪,动员到尽可能广泛的政治力量,同时证明自身行为所具有的正当性。然而,如旧三民主义革命目标中的“民族革命”所宣扬建立的汉族国家,是在针对抗击清朝的层面上提出的,没有解决新成立的国家怎样包容多民族的问题。这是“民族主义”引进中国的先天不足。

沈:这种单一民族建国的思路,在一开始就遭遇了很多问题。比如孙中山在与黑龙会势力联结的过程中给内田良平造成了可以舍弃满蒙的印象,以至于内田良平认为他在革命成功后背信弃义;以及后来川岛浪速认为规划动员的“满蒙独立运动”——它们都与这种“一个国家就是一个民族”的思想不无关系。

王柯:的确如此。把是否是属于“中国”等同于是否属于“汉族”的提法,就是中国引进的近代民族国家概念所附加产生的误区。“中国”的概念包罗性强,而“汉族”的含义则显狭隘,“汉化”应该被“华化”取代。为什么这么说?因为自古以来的中国就不单单有“汉族”一家,而是一种更高层次的文化认同,任何身处边缘的民族只要能认同这种提倡“德治”、“礼教”的文明形态,就已经成为了“中华民族”的一部分,才是真正意义上的“华夏”。

我曾在一篇名为《汉奸考》的文章里详细区分了“汉”、“中华”、“中国”的概念,“汉奸”本应只是对出卖“汉族”利益的人群,而它们却常常被和“卖国贼”等同起来,这不得不说是一种谬误。慈禧太后都曾被这个没有厘清的概念绕进去,她怒斥属下是“满族汉奸”,就是一个很大笑话——难道不忠于清朝的满族大臣不应该被直接称为“满奸”吗?

可以说,近代以来对“汉化”的强调、把“汉奸”等同于“卖国贼”的一贯认知,是超越种族界限、跨越血缘藩篱的高层次文化认同沦落到血缘、种族认同上的表现。各民族之间本身具有自然融合的倾向,更何况一个具有超越性的“道”横亘在它们之上,统合就更不是难事了。更广地说,一个政权的好坏,本来就不应该取决于它的民族性质,而在于它能否贯彻一种更具普世价值的高级精神,从古代的“仁义礼智”到当今的“自由平等”,内容变化了,但本质是一样的。

“新清史”所引发的清朝是“汉化”的还是“满州性”的争论,也局限于单一民族国家的视角。我们当然不能抹去清朝的满族色彩,因为它的起源和特定人群是改变不了的,而它在发展过程中,尤其是同光以后显著的汉化倾向,也是不能否认的。这些都不影响清朝在性质上是否是“中国”的,依照我在《中国,从天下到民族国家》一书中的解释框架,它只是“多重的天下”国家在特定时期的演化而已,是性格不同的政治集团对“中国”做出的改造。这种改造,是把地域上局限于长城以南、西域以东的中国,扩大到满、蒙、苗、疆、藏等地区,尽管存在以少数民族联盟压制汉人的政治动机,却在客观上实现了文明礼教的更广传播、内化。

另有值得一谈的地方,是伴随民族主义而来共和主义理想,也有值得反思指出。近代以来保守主义思想家对“虚君共和”的倡议,其实有很大的高层次文化关怀。日本的成功之处,也在于通过保留天皇,将政治的权利和权威分开,现实政治的需求因此不至于动摇到国家文化的根本。

这两方面的因素所造成的超越性文化丧失,实际上是中国在近代民族国家改造中产生的重要缺陷。

沈:由此或许我们也可以理解严复、刘师培这些人为何最终对清朝采取了相对保守取向。刚才提到清朝对“多重的天下”国家进行的改造,您将它称为“多元型天下体制模式”,能具体谈谈它的含义吗?

王柯:以北方民族为主人公的“征服王朝”,通过战争手段实现对汉地和其他少数民族地区的统一后,针对不同地区的特性采取了不同的统治手段。在汉地便充当“天子”,在民族地区坚持他们独立传统的政治和文化制度,隔离汉族文化的影响,而借助他们的势力达到牵制汉人的效果。这就是一种“多元型帝国构造”或“多元型天下模式”。

历经康、雍、乾三世,蒙古、西藏、新疆先后进入清朝的直接统治之下,它将这三个地区规定为区别于“中国”的特别行政区——藩部,又穿插了许多独特的政治制度,从而使藩部与清朝的关系变成一种针对内地和汉人的满、蒙、回、藏民族政治同盟关系。

这就使得汉人萌发近代民族国家意识时,藏族、维吾尔族、蒙古族亦产生了与建设中国国家相抵触的自觉。因此近代中国确立主权范围时,不仅面临了在边疆地区确定领土的任务,也必须同时大力强化边疆地区居民对国家的认同。二者互为因果,也互为手段和目的。对“多元型帝国构造”的整理,事实上也梳理了王朝与民族间的关系。

沈:那应该怎么样理解1884年清朝在新疆“建省”行为在近代多民族国家形成中的意义呢?

王柯:新疆建省是很重大的历史事件,以往学者在对待它时大多从清朝有效保护了国家边疆领土的角度入手。我则认为应从中国进入现代国家的进程解读建省的事件。

清末朝廷上最重要的争论之一的就是“海防论与塞防论”,当确立保卫新疆对抗俄国侵略的方针后,左宗棠面临的最大问题就是如何把作为“藩部”的新疆,从一个主权的灰色地带统合进来。通过建省,清朝解决了传统统治中以“宗主权”为主要领土认定的方式在近代主权国家体系里的不适应之处,在新疆的地理范围内完成了国家最高权威的建设,使得新疆成为符合国际法规范的中国领土。总而言之,建省是清朝自觉遵循国际法的需要,将宗主权范围内的领土转化为现代国家领土的举措,是中国建设现代国家进程的第一步,出现在此后视野中的近代中国才有了多民族国家的形式。

沈:清朝在云贵苗疆地区实行的改土归流同样实现了很好的效果,延续到今日,西南地区仍然是中国最稳定的少数民族地区之一,那应怎样看待改土归流在多民族国家建设中的意义?

王柯:“改土归流”就是在“天下型”国家的框架内进行民族地区改造的典型案例,尽管它在经济上有很大的强制性,政治上也略为残酷,当时引起了很大的反弹,但因对“华化”的提倡,使得当地少数民族的自我认同可以被囊括进“中华民族”的范围内,因此不至于产生在其他地区发生的认同问题。这就是高层次文化统合力的展现。

沈:您曾在一篇名为《永恒的<藤野先生>》的文章中,通过对比鲁迅对藤野师恩的高度感激,以及藤野在后来的追忆文章中对鲁迅印象的模糊性描写,解读出一个不断被鲁迅“重新发现”、“再次认识”的藤野先生,指出鲁迅一生在致力于发掘中国国民性缺陷之外,亦努力发掘中日文化中的“共同文化认知”,以破除近代民族主义产生的对立和误解。能不能详细谈谈此中“共同文化认知”中包含的内涵和要素?

王柯:所谓“共同文化认知”,不是某一个特定民族的生活智慧和某个特定国家的政治理念,而是一种人类普遍意义上认识自然与社会的知识、智慧、学术学问的范畴,以及价值观和伦理体系。东亚地区在历史进程中,形成了人与自然和谐交融、万物一体的独特文化认知,与欧美有所不同。这也是我前面所说的高层次文化,包括儒学、德、礼等诸多概念。许多人会强调中日文化和性格中区别对立的部分,其实囿于表象。日本人只是在对自身精神的完成度的重视上、对“君子”理想的发挥上,贯彻得比中国人更加彻底,而例如日本人将各种文化升级成“道”的境界(花道、茶道、书道),亦是典型的强调自然与人相交融互补的东方文化。还有日本精神中对“自律”的重视,也是蕴含在整个东亚文化中的。因此不是我们缺乏“共同文化认知”,而是缺乏对这种高层次共同文化的体会。

至于近代日本在侵略中犯下的罪行,那也没有任何可以被模糊和宽容的空间。例如在它发展侵华战略时产生的“中华思想”,就是一种以“中国曾对其他少数民族施行侵略压迫”为借口的政治工具,想要以此来合法化自己对中国的侵略。这在今日日本右翼史家中依然盛行,需要被严肃纠正。它不过是政治家的恶劣手段,不能因此一概认为所有日本民众都是好战、喜爱杀戮、热衷侵略的。事实上,有调查显示,今天日本人对战争的反对态度,已经远远高于周边国家。

我相信所有去过日本,对日本国民性有所切身体验的中国人,都可以从他们得体的举止和对他人尊重的态度,看到一种高层次文化对国民的塑造,从而免去因民族主义情绪和种族隔阂而产生的误解——只有这样,近代以来的民族主义思想造成的不良历史后果才能减低到最轻。

(刊发时有删节)

评论