界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

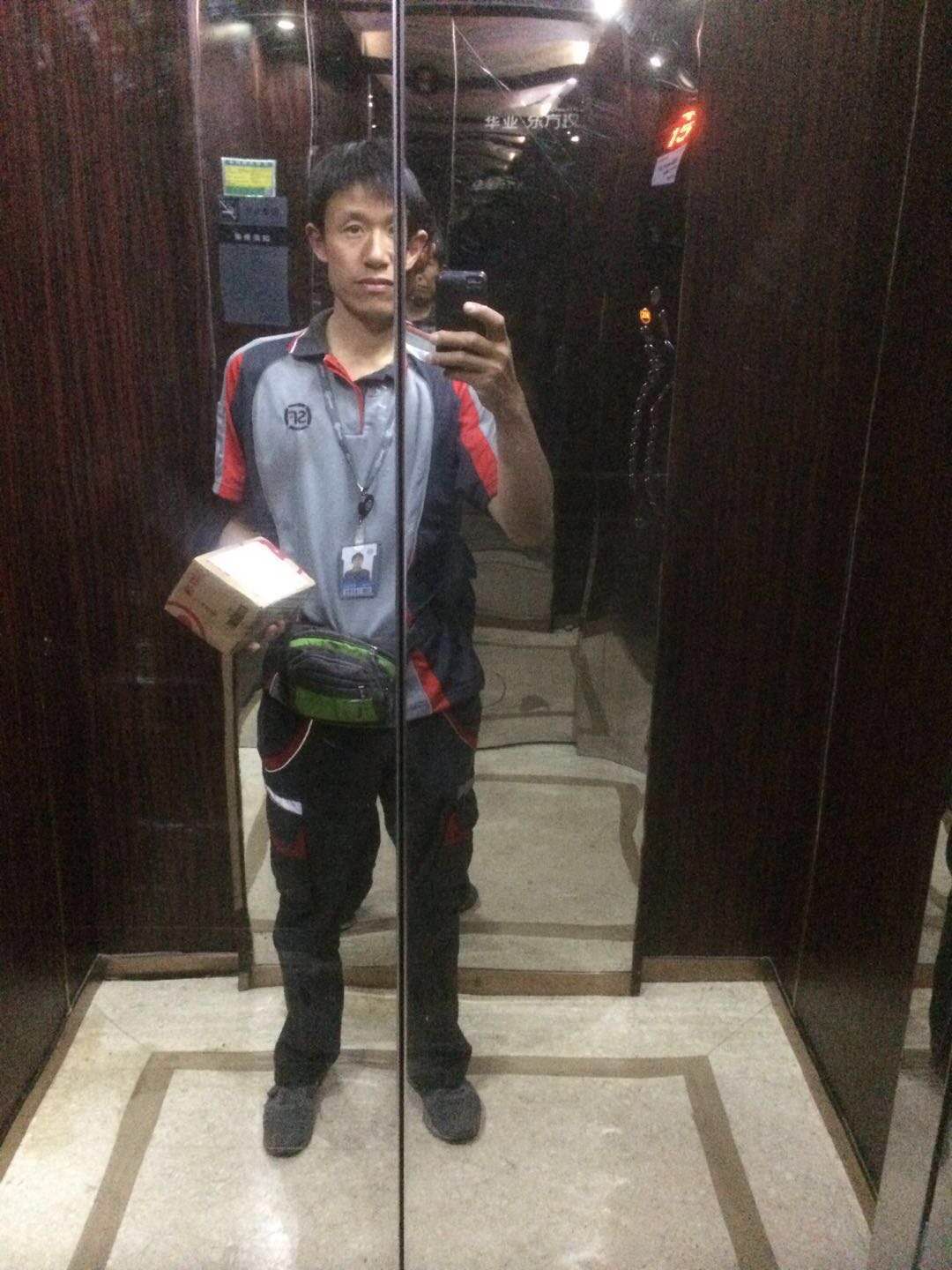

胡安焉打过快20份工,快递员、夜班拣货工人、保安……其中短的不过几月,最长期的两年半。在北京送快递的两年,他“把自己看作一个时薪30元的送货机器,达不到额定产出值就恼羞成怒、气急败坏”。在物流公司夜间拣货时,他感到:“这份工作还会令人脾气变坏,因为长期熬夜以及过度劳累,人的情绪控制力会明显下降。”

和频繁换工作不同,他的写作十分长久,持续了十几年时间。2009年,他在南宁开的女装店生意倒闭,回顾曾经的生活经历,他觉得一切都了无意义,不再相信靠追求工作与社会地位获得自我实现。在那段抑郁时期里,他读了卡佛和塞林格,在写作中找到了更强烈的、曾被工作抹去的自己。

2020年,胡安焉开始在豆瓣上写一些工作随笔,其中一篇写的是在物流公司做夜班拣货工人的故事,意外受到了很多关注。后来,出版社编辑联系到他,问他有没有兴趣写一本关于工作经历的非虚构作品。这本书最后被命名为《我在北京送快递》,实际上,除了送快递,书中还有他辗转各地从事不同工作的经历,比如早年间做保安、面包店学徒,后来当便利店店员、自行车店销售、网店工作人员等。

正式职业身份只是人的一小部分,“快递员”的身份无法概括胡安焉是谁。他听摇滚、画漫画,是颇有野心的写作者,在乎的是“如何投入到一个艺术的脉络中,面对它去做出最佳的反应”。在采访中,他描述自己正在写的小说:“像独白一样的文本,描写介乎在生存和生活之间的、一种中间地带的生活图景。”

介乎生存和生活之间,或许是胡安焉以及大多数劳动者的处境,而写作是他找到平衡、不令自己跌入单调生存的一根绳索。

【自述】我在物流公司上夜班的一年

我干了十个多月,在德邦的分拣厂里理货,是长期的夜班,晚上七点到早上七点,每个月休四天。工作地点在广东一个物流园,那里除了德邦,还有京东、唯品会、百世快递。干这个活也要有文化,可以不懂写字,但要能认字,否则就没法读出标签上的目的地。此外自己的名字也要会写,有时要签名。

面试基本上就是走形式,其实来者不拒,但入职前要无薪试工三天。这应该违反了劳动法,但我打听了一下,这里的物流企业都这样。你要是不能接受,就别干这工作。

从实践来看,试工也确有必要。来这里干活的人,很多其实并不知道具体要干什么、怎么干。试工是一个互相了解的机会。就我所见,试工后留下来的人还不到一半。有的人甚至试两个小时就走了。不过,理应给留下来的人补上那三天工资才对。

当然公司也有人性化的一面,很多从外地来打工的人,身上盘缠不多,所以入职干满二十天后,公司会提前发放头半个月的工资,而正常应该是次月十五号才发的。

胡安焉 著

浦睿文化·湖南文艺出版社 2023-3

分拣场就像一个大埠头,我们在一米高的工作台上干活。工作台大约有八到十个足球场那么大,四周是编了号的一个个装卸货口,一排排货车屁股朝工作台停靠着,打开后厢门装卸货物。

我喜欢这份工作,虽然不是所有方面,它不用跟人说话,不用开动脑筋,撸起袖子干就行了。因为是在广东,一年里有九个月是夏天,白天太阳把顶上的铁棚晒得发烫,晚上也凉快不了多少。一般上班个把小时后,人就汗涔涔的了,直到第二天早上。

刚干这活的人都会掉体重,我有同事三个月内瘦了四十多斤。我原本不算胖,但也掉了近二十斤。

我们每天工作十二个小时,一般情况下,早上下班前的两个小时会比较清闲,可以干一会歇一会,而从晚上十点到早上五点这段时间最忙,基本上一刻不停。

具体是这样的:晚上七点上班,干到九点,然后吃饭半小时。厂里有两个食堂,被不同的承包商承包,提供不同风格的食物。平心而论,它们价格公道,而且比较卫生。吃完饭后就从九点半一直干到早上七点。有些人会自带面包和饼干,半夜抽空往嘴里塞点。有些人就连着十个小时不吃东西,他们习惯了。我一般都带饼干,偶尔忘带肚子就饿得咕咕叫。

早上下班前要开个例会,总结当天工作中的问题,一般两三分钟讲完,毕竟革命不是耍嘴皮子。

下班后我们要吃早餐,对我们来说其实是晚餐。大多数人每天就吃两顿。吃完饭就回住处洗澡洗衣服。衣服是很难洗干净的,因为晚上要搬货物,难免沾到各种污渍油渍,而且人累的时候会想:洗太干净没有必要,第二天还是会脏的。再说高效的去污品也不便宜,打打肥皂就行了吧。于是衣服晾干后,甚至还能闻到浓浓的汗味。不过干这种工作,自然而然地,就不会介意这种问题了。

睡觉是最磨人的部分,对于日夜颠倒的生活,每个人的适应力各不相同。在头几个月,我一直处在这种状态:半夜到了四五点就困得不行,站着随便往哪靠靠就能马上睡着,差点要摔到地上。干起活来就像行尸走肉,目光是恍惚的,意识是模糊的,自己都不知道自己前一秒做了什么。因为这个缘故,有一次我把两包货物的标签贴反了,把重庆的贴上了北京的标签,北京的贴上了重庆的标签,幸好在装车前就发现,被追了回来。

每个晚上当我被睡意折磨得走投无路时,我就赌咒下班后一定要立即睡上狠狠的一觉。可是到早上下班后,人又变得不困了,而且刚刚长时间地从事完身体并不喜欢的劳动,心里会生出一种奇怪的厌烦,渴望做一些身体喜欢的事情,以压制那种厌烦,使身体得到补偿,恢复活力。我看到有些同事经常下班后去唱K,唱到下午睡一两个小时又来上班。我不是那种疯狂的人,我不想把命丢在工作里。所以我采用一些温和的方式,比如说早餐吃好一点,或者去超市买买东西,虽然那里的超市商品很少,然后听听音乐,以调节心情。

但问题是我仍然不想睡,也睡不着。到了下午,我又开始为睡眠焦虑了。我住的屋子很热,白天室内有三十多度,吹风扇也不顶用。为此我想了很多办法,安眠药我买不到,听说黑巧克力有助睡眠,我就把它当药吃,睡前服一片,这当然不管用。褪黑色素我也买了,也完全没有效果。最后只能喝酒。

超市里有四升装的二锅头,红星的太贵,我就买杂牌。几种杂牌都是四川产的,喝起来不像清香型的二锅头,而像浓香型的酒,不过价格倒是很便宜。在我给自己划定的消费水平内,我偶尔也会买好一点的酒,比如五百毫升装的老村长,十八块钱一瓶,是这个价位里最好喝的。喝酒也要花时间,所以我一边喝一边看书,喝完后完全不记得看了什么,有时我要喝上二三两才能躺下。我晚上六点半起床,假如中午两点前能睡着的话,我就感到庆幸。但在有些糟糕的日子,我过了四点还不能睡着,于是更焦虑了。

另一个问题是,睡醒后的我还是醉醺醺的。幸好我走路上班,我真真切切地感觉到,每一脚踏下去,路面的高度都不相同,而且说不清楚是我的身体在摇晃,还是这个世界在摇晃。假如没有醉得那么厉害,我就会感到困乏,觉得就像完全没有休息过一样。路过一排出租平房时,闻到屋里传出饭菜的香味,看到别人已完成一天的劳动,正惬意地瘫坐在沙发上,我深深感到这种休闲的时刻就是真正的幸福,而我甚至还没有开始干活就已经比他们更累了——这时候我就会恶毒地咒骂自己,我的身体咒骂我的意志,我的意志也咒骂我的身体,我发誓明早下班后要立刻睡觉。可是到了明早,情况又和前一天一样,周而复始。

干这个工作会令人脾气变坏,因为长期熬夜,过度劳累,情绪控制力明显地下降,甚至丧失。我就跟组里的几个人吵过架,吵得很凶,有时我甚至想打人。所谓困兽之斗,是因为绝望而歇斯底里。反倒是那些经常偷懒的人脾气较好,大概他们也有点心虚吧。大家对偷懒其实都睁一只眼闭一只眼,因为每个人的工作量和收入本身就做不到公平,偷懒的人只要别太拖累别人就行了。

干这个活偶尔也死人,每年都要死,整个厂大几百人,加上频繁的人员流动更替,一年下来保守估计有一两千人在这上过班,一般是有基础病的,因过度疲劳而诱发。我在的那年死了个装车工,据说他干活太猛,一晚上装了两辆车,回家躺下后就再没起来。

我离职后两个多月,听当时的同事说,厂里有人跳楼死了,从办公楼跳下来,就是我办入离职的那栋楼。猜测他是跟公司有纠纷,无处可诉,加上工作压力大,因而厌世。从他选择的跳楼地点看,可能有报复公司的意图,但我在网上搜不到任何报道。因为物流园地处偏僻,工人又都不是本地人,仿佛一个和周围隔绝的孤镇,消息很难传出去。再说附近的村民也不关心物流园里死没死人,我们和他们的生活是不相干的,仅仅是租了他们的房子,给他们增加一点额外收入而已。

假如我在那里干到今天,至少也是个组长了,这时候大概正愁得扯自己头发,对别人大吼大叫吧。但是长期熬夜会增加患上阿尔茨海默病的风险,我已经不小了,这不是遥远的事,为此我很焦虑。实际上我已经感到脑子不好使了。从外表看,我成天面如死灰;从里面看,我反应变得迟钝,记忆力开始衰退。为了延缓大脑的退化,我开始吃坚果。考虑到性价比,我主要吃核桃、花生和瓜子。

石洲村能买到多种花生和瓜子,我几乎都买来吃过。核桃能买到一种壳不厚不薄的,它不像小时候吃的硬核桃,硬得能把门的合页撬歪。也不像现在网上卖的新疆纸皮核桃,用手轻轻一掰就碎。它介于这两者之间。所以我一般把它往地上用力一掼,它就从中间裂开了,我再把果仁抠出来吃。但是核桃也不能预防阿尔茨海默病。幸好后来我换了白天的工作,还是在物流行业,改为送快递了。

眨眼过去两年,我暂时还没患上阿尔茨海默病。不过有些事情改变了,有些事情没有。比如现在我不再骂人,更不想打人。比如我还在坚持吃核桃、花生和瓜子。

【对话】工作抹掉我的独特,但写作可以强化我自己

界面文化:对你来说,工作和写作是怎样的关系?

胡安焉:我去德邦做理货分拣是2017年,我没有钱了,没有选择。德邦这个工作不用面试,去了就能干,我很快就入职了。我当时38岁,按履历来说,可以选择工作是很有限的,做这个相对回报高一点——4000多接近5000块钱。其次可能也有自我惩罚的心理,就像毛姆的小说《面纱》里有一个英国的医生,老婆出轨背叛了他,但他只能惩罚自己,最后感染霍乱死掉了。

我当时也和他有类似的心理,想做一个工作来惩罚自己,不是因为我恨自己,而是因为我恨当时的处境,或者说对社会有一些憎恨,但是我没有能力,也不敢去报复,我只敢靠伤害自己来发泄。

我不是一直干体力活的,在这之前我干过酒店服务生、做过生意,还做过美编、画漫画。送快递或者在德邦打包,我对工作的价值是认同的。显而易见,物流嘛,我们会说物流是没意义的吗?但是我会说一本杂志是垃圾,因为我不认可里面的内容,实际上,当时漫画公司做的就是垃圾,这跟有没有文化无关。对德邦和顺丰这两个快递工作,不是埋怨价值,而是埋怨它对待员工的方式,这两件事是不一样的。

至于写作,因为它们工作时间比较长,情绪消耗大,我在送快递或者做打包工的时候是没法写作的。

我做过的无法兼顾写作的工作,一般平均工作时长在12小时以上。送快递的时候,我每天工作加通勤13个小时,在德邦做理货分拣是12个多小时,在上海做单车销售也是12个小时,但基本每天都会加班,算下来可能超过14个小时了。这些工作都是每周休一天,一周工时在70多个小时以上。如果有人帮我介绍那种每周休两天,每天上八个小时的工作,那当然很好,但是凭我的条件,很难找到这样的工作。

最开始写东西是2006年,我做低端二渠道的公司经营很不好,收入也不高,就想着试试投稿挣钱。我买了市面上一批《故事会》和它的山寨书——《故事会》我没投,因为我知道肯定是不会成功的——四五个月写了大概十篇,只发表了一篇,800块,怎么可能维生呢?

写《故事会》那些东西的时候,我完全考虑的是能不能赚钱,写的东西没有自我意识,现在看来,我不会把它们视为写作。到了2009年,我才开始尝试靠写作完成对曾经经历的消化,想清楚自己为什么会走到那一步,并且把它看成是自我价值的实现。

2009年,我在南宁开的女装店快破产了,加之我此前在酒店、服装专卖店,或者加油站工作,都是没什么意义的工作——只是为了赚钱,但钱也没有赚多少——那时感到很厌世,觉得什么金钱啊、社会地位啊,这些东西都是扯淡,都是在浪费生命。

我不再想通过社会的、或者工作的途径,去追求自我价值或者自我实现,而是想通过写作追求的更自我、更理想的精神,在文学里可以找到它们。工作总是抹除我作为人的独特性,而写作却可以强化我自己。而且写作也是最容易开始的,跟伍尔芙说的一样——只要有纸和笔就可以去做。

界面文化:快递员出书,你遇到过质疑的声音吗?

胡安焉:早期写在德邦做打包工作的文章,很多读者留言说我天生具有社会学意识,还有无产阶级意识,我从不觉得自己有什么无产阶级意识,这是政治书上的词。之前也有一个记者问过我,书里经常写资本家这些词,是不是要反映什么,很多人觉得我以快递员的名义出一本书,如果我都不能够反映社会问题,那有什么资格出书?但我当时写这个词,不过是为了制造一种幽默效果,别人在读我的时候可能会心一笑,仅此而已。

如果评价《我在北京送快递》这本 “非虚构”,我不会觉得它是一个有分量有难度的创作,没有一个作家的代表作品会是一本回忆录,它一定是一个更复杂、丰富和自由的文本。但靠写这本书,我可以重新审视自己的人生,看清楚自己的本质,这也对我的虚构写作是有意义的,因为当时处在那些生活里,人是比较麻木的,很难对自己的处境有什么深刻反思——否则我应付不了重复机械的工作状态。

我的任何写作得到关注、发表出版,都是非常好的事情,我知道有一些幸运的因素,比如说占了题材的便宜。一些活动会请社会学的老师来,而不是请一个文学的,很明显是觉得我是一个社会学现象,而不是一个文学现象。但老实说,这些对我没有坏处,它关乎我的收入,我是拿版税的,对此并没有什么意见。

还有人觉得,以快递员为标签出书就已经是不道德的了,这类题材是出版行业的盲目跟风,炒作底层文学、打工文学,会导致一些什么不良的社会后果。但按照他们这样要求,书是根本就不可能卖出去的,有时候我会辩解一下,但是我相信,时间到最后会看清我写的到底本质是什么。

我从来没想过要反映什么社会问题,如果我只是想反映现实,没有自己,我根本就不能跟文学或者说艺术形式产生融合。如果我没有自己,我只不过是一个道理,所以我必须先要有强烈的自己。

但我的写作也不只是为了作用自己,不管外在对我的评价,埋头写就好。刚上黑蓝文学论坛的时候,上面许多人喜欢法国的新小说,一开始是克劳德·西蒙、阿兰·罗伯-格里耶,当然还有贝克特。后来我发现很多“午夜文丛”的新生代作家实际上都在继承贝克特,虽然内容题材会更现实和生活化,但小说形式的根源都是在他那里,就像论文一样,他的影响因子是很大的。

福楼拜写的东西可能今天读起来也觉得很平常,所有小说都像《包法利夫人》那样写,但他是第一个不把所有笔墨围绕一个流畅完整的起承转合的作家。他会写静态的、物理的描写,把小说从故事提升到一个更广泛的层面。他影响了小说这种艺术形式以及之后的作家。新小说的作家都是受到了福楼拜的影响,虽然福楼拜没有他们走的这么远、绝对、极端。

我说这些是想说,我的写作不是没有参照的,虽然追求的始终是表达内在,而非反映现实,但它不可能是孤立的表达,不是像日记那样只给自己看。我在乎的是跟文学发生关系和互动的方式,要如何投入到一个艺术的脉络中,面对它去做出最佳的反应。我们今天的写作者面对的挑战和要求,跟巴尔扎克、或者大仲马小仲马那个年代的写作要求是不一样的,我们需要去回应它,而且是有力的回应,甚至是影响它,干扰它的流向。

文中图片由胡安焉提供,自述部分节选自《我在北京送快递》第一章,内容有删节,经授权发布。

评论