“译者”似乎一直是一个相对低调的职业,他们所做的努力之一或许是尽量使自己趋近于透明,把一个更真实的原作者呈现出来。但我们这次想要把他们从原作者的背后带到台前,他们是一部作品的合作创造者,有辛劳,有才华,有热情,也有故事。

人们所熟知的译者大都是老一辈的翻译家:傅雷、杨绛、草婴、朱生豪、钱春绮、柳鸣九……他们最早把一批世界经典作品带入了中国。相比起来,在日益全球化的今天,我们可能也越加忽视了译者的地位。每每听到和译者有关的消息,大多与负面内容有关。这也将一些问题摆在了眼前:何为优秀的翻译?翻译自由度的底线何在?翻译又如何应对网络和流行文化?

我们选择了一些当代的优秀译者,他们大都正值壮年,耕耘在不同语言的土壤中,已经饶有成就,并且依然处于旺盛的产出期。文学、历史、哲学、法学等等方面均有涉及。每一篇包括译者的翻译故事、探讨翻译相关问题的同题问答,以及译者本人推荐的自己的代表译作。

我们称之为“新译者访谈”系列,这里的“新”对应的是读者们更为熟悉的老一代译者。这应该是第一次,让这些译者们以群像的方式将自己的故事讲述出来。

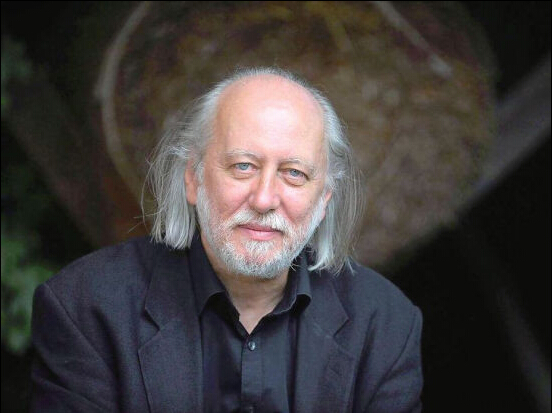

今天,我们推送的是“新译者系列”访谈的第一篇,让我们一起来听听匈牙利语译者余泽民的故事。

余泽民第一次坐上开往布达佩斯的火车时,连欧洲地图都没有看过。1991年,27岁的他坐了10天10夜的火车抵达布达佩斯,站台上的人都已经走空了,一个陌生人拿着他的照片在那里等他。接着他又坐火车赶往下一个陌生城市塞格德,他坐在玻璃窗前,包厢的门上也有玻璃,对面的陌生人来来回回地换,阳光照过来,他觉得自己就像鱼缸里的鱼,这是他小说《纸鱼缸》名字产生最早的意念。

一条流浪的鱼

余泽民本科学的是临床医学,毕业前他选择了去精神卫生研究所实习,也就是人们口中的“疯人院”,因为他觉得那里“跟人近,有故事”,在那里他做的课题叫做“十四例性变态的临床治疗和社会调查”。这段经历对他的影响特别大,“那样一段经历走进不同人的内心世界,突然一下子豁然洞开,让我对人的理解有了一个新的维度”。这可能为他日后翻译和创作的方向打下了伏笔。

研究生他的专业变成了艺术心理学,毕业后他决定出国,理由特别简单,就是“想出去看看”。听一个去过匈牙利的朋友说,匈牙利不要签证,而且刚刚改革,又是欧洲,特别美,他就这样定下了自己的目的地。朋友介绍他去塞格德的一个中医诊所工作,他本是学西医的,但那时一心想出去,哪儿还管专业是什么。他专门去中医院的一个中医班补了一下课,怕医术不过关,又学了一个厨师证,然后就懵懵懂懂地坐上了去匈牙利的火车。

余泽民离开中国的时候,根本不曾想过匈牙利人说什么语言,他以为全世界都在讲英语。在塞格德的诊所待了半年,诊所突然倒闭了,然后他就失业了。之后的十年里,余泽民基本处于流浪状态,他说那是“吃百家饭,穿百家衣”。十年里他没有固定的居所,没有工作、没有收入,全靠朋友的接济,有的朋友家里住上一年、两年,有的朋友家住上一个月。语言的障碍也很让他痛苦,匈牙利的第一外语是俄语,会英语的人都很少,他就像一个初到陌生世界的孩子一样,只能猜,三四年之后他才能够说起语法很不标准的匈语。那段时间他很落魄,甚至一度患上抑郁症。

“这种感觉就像是流浪的鱼。你身边的朋友也在变换,有的上学来到这个城市,毕业就走了,有的跟你谈了几天朋友,过几天又失踪了。为什么是在鱼缸里而不是海里?因为海里的鱼很少有机会相互交叉,但是鱼缸里的鱼彼此之间离得非常近,生活在同一个空间里,但作为一个流浪的人,你跟身边的人虽然非常亲密,成天生活在一起,但是从来没有一个真实的拥抱。”写一个在布达佩斯做生意的中国的少年的故事的小说《纸鱼缸》,某种程度上算是他的一本精神自传。

开始匈牙利语阅读更是很晚很晚,之前余泽民只能阅读英文小说,他还记得自己在匈牙利读的第一本英文小说跟自己的状态很符合,是凯鲁亚克的《在路上》。1999年是余泽民命运的第一个转折,匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛到中国走访,他作为随行翻译,与克拉斯诺霍尔卡伊一起在一个月内沿着李白的足迹走了十个城市。回到匈牙利之后他很好奇,想知道这位一起生活了一个月的作家写了些什么。于是他拿来一本这位作家的短篇小说集,这是他第一次读匈牙利文学。

克拉斯诺霍尔卡伊的文字很难,余泽民拿着字典一个词一个词地查,一个词一个词地翻译,他想既然每个词都查了,索性整篇翻译过来。“那是我第一次文学翻译,完全没有目的,就想读懂了,而且觉得很有意思,因为在这之前没有读过这样的文字,那种后现代的,文字非常稠密。”翻译第一个短篇小说整整用了一个月,总共不到一万字,翻译完之后他“上瘾了”,匈牙利小说特别合他的口味,沉重、忧郁又有点怪诞。从那之后他常去书店翻书,看到短篇小说集就买,买来自己翻译,“翻译实际上是一种深度阅读,而且对我来说是语言训练,逼着自己读匈语,在那之前我根本就不读不写,只说。”

从1999年底到2002年,余泽民翻译了三四十篇不同作家的小说,包括伊万·克里玛、伊恩·麦克尤恩,这些自己一个人漫无目的劳动似乎冥冥中在为2002年的事情做准备。

凯尔泰斯改变人生轨迹

2002年,匈牙利作家凯尔泰斯·伊姆莱获得诺贝尔文学奖,无论是中国还是匈牙利,都几乎没有人知道他是谁。报纸上登了一条新闻,说几个出版社在抢凯尔泰斯书的版权,但是找不到翻译。余泽民的妈妈看到了这条消息,给出版社打电话说:“我儿子能翻译”。出版社看看简历,没有人相信她。后来是余泽民的弟弟余伟民(和窦唯、何勇一起组过乐队的鼓手),随口向何勇说起了这事,何勇帮他联系了作家出版社的编辑。“他们让我发两篇我翻译的东西,我那儿一堆呢”, 他选了两篇发过去,编辑觉得文字很好,翻译凯尔泰斯的任务就这样落在了余泽民头上。

余泽民选了4本凯尔泰斯的书,只用了一年半的时间来翻译,“真的是疯了”,他几乎不吃不睡,不脱衣服,困了就在键盘上趴一会,醒了之后就开始打字,连冲澡的时间都舍不得有。“人生第一次接到一个这么正式的工作,而且这是一个诺奖作品,翻不好等于是原著的杀手,责任非常大”,他说。凯尔泰斯的书十分难涩,他翻译的第一本书是《英国旗》,这本书的第一句话就占了一页,复句套复句,光这一页就翻译了两天。

“凯尔泰斯对我来说其实就像一个天使,在一个关键时刻改变了我的人生轨迹,在翻译这几本书之前我一直是流浪状态,没有专业,没有职业,没有社会位置,就是一个流浪汉。他像我生命中的贵人,正好是在我做好了准备的时候出现,如果他没有获奖,我可能直到现在还在一个角落里自己读自己翻译,不会成为一个翻译家,如果我没成为一个翻译家,也没有机会成为一个作家。”余泽民说。

翻译凯尔泰斯让余泽民的文学口味一下子提高了,开始对文字的质感、力量特别挑剔。更重要的是,凯尔泰斯整个改变了他对世界的看法,在接触凯尔泰斯之前,他从来没有关注过集中营内到底发生过什么,翻译完凯尔泰斯的书,他特地去波兰看了奥斯维辛集中营,之后无论是德国、奥地利,凡是路过集中营他都要去看。凯尔泰斯是“奥斯维辛的代言人”,他曾说“大屠杀是一种人类文化”。余泽民开始认为,欧洲历史20世纪最重要的事件,不是一战和二战本身,而是奥斯维辛,正如凯尔泰斯所说,它“把人类的大屠杀提升到了艺术层面”。余泽民在写作小说《纸鱼缸》时,想都没想就觉得必须要写到奥斯维辛,因为凯尔泰斯说奥斯维辛是上帝给人类历史最大的警告,如果人类忘记它,就背叛了上帝。所以他想要让中国人也记住奥斯维辛。

翻译、阅读、写作,对余泽民来说是三位一体的,相互不可分。他是为了阅读开始的翻译,翻译的同时推进写作,写作本身磨练了母语,反过来又推进了翻译。现在很多的翻译不能令人满意,他认为外在的翻译待遇低不是主要原因,更重要的是那些译者仅仅把翻译当做工作来做。“我是近水楼台,人在匈牙利,了解匈牙利,可以给出版社推荐,而且我翻译的都是我喜欢的书、我喜欢的作者,不喜欢的我不会翻,但是大多数翻译都是被动的,很多翻译不主动阅读,本身对文学没有那种疯狂,出版社给他什么他就做什么,这也不是一个好的状态。”他说。

好的翻译要翻译气质

2016年对于匈牙利文学是沉重的一年,这一年,两位匈牙利最重要的作家——凯尔泰斯·伊姆莱和艾斯特哈兹·彼得,相继去世,这对于余泽民来说也是很大的打击。这两位作家对余泽民来说早已不仅仅是文字中的形象,而是音容笑貌都印在心里的长者和朋友。

余泽民和凯尔泰斯只见过仅有的几次面,他身体不好,而且不住在布达佩斯。余泽民印象最深的是他们的第一次见面,他带着自己翻译成中文的4本书驱车去柏林拜访,本来约好一个小时,最后聊了4个小时,一起喝咖啡、喝酒,凯尔泰斯还请他吃了一顿饭。他见到凯尔泰斯说的第一句话是,“我和你同居了两年”。翻译的那两年,他每时每刻都生活在凯尔泰斯的文字里。因为生病,凯尔泰斯的手一直在抖,余泽民没好意思开口让他为自己签字,是凯尔泰斯拿着余泽民翻译的《船夫日记》,让余泽民在上面签字。余泽民在扉页上写道,“感谢您给为包括我们中国人在内的人作证”。 写得真好,凯尔泰斯说。余泽民这才鼓起勇气让凯尔泰斯在书上签字,签完字他们接着聊,一会儿凯尔泰斯又把书要了回去,“我忘了写日期了”,他说着又把日期加上。 “这对于一个译者来说是最大的安慰。”余泽民回忆那天的情景说道。

与艾斯特哈兹的接触就非常多了,每年都有几次书展、图书周他们会见面,在专供匈牙利文学翻译家居住翻译的“翻译之家”,艾斯特哈兹会专门来看他。他们的邮件往来非常多,往往凌晨一点余泽民在翻译中碰到问题,发邮件问他某个词的含义,他当时就能回复。如今,余泽民正在翻译艾斯特哈兹最重要的一本书《和谐的天堂》,这部书书写了艾斯特哈兹家族几个世纪的历史,书里有上千个名字,但他没有做一个注解。他成功地被余泽民说服,使得中文译本成为第一个给他的书做注的译本。几百几千条注解,余泽民很多需要亲自问艾斯特哈兹,但还有100页没有完成,艾斯特哈兹就去世了。“本来我想赶在他去世前翻译好,但还是晚了,还攒着好多问题要问他,别人是回答不了的。”余泽民遗憾地说。

和作家的交往在余泽民看来对于译者帮助很大,但不是每个译者都能够有这样的条件。直接认识一个作家,和他谈话时他的语气、气质都可以带到文字中去。“每个作者都有自己的声音和声调,要是不认识他的话只能猜,见过他之后,你会把他的语速、讲话的方式传达出来。”他说,“尤其是艾斯特哈兹,他有他的幽默,翻译的时候要是耳朵里有他的声音,肯定会不一样的。”

“一位好的翻译,不仅翻译意思,而且还要翻译气质,会语言只是一个基础,更重要的是翻译者阅历、学识、理解力和母语水平,翻译好坏之分,取决于综合能力。”这是余泽民对于翻译的看法。他在翻译时尽量使采用的语感和词汇与原作诞生时的相对应,比如翻译马洛伊的作品,绝对不用一个网络新词,要保持原文的典雅文气;翻译《1985》,则要动用封存已久了的文革词库;翻译《摘郁金香的男孩》,要尽量简化词语,不能拽,不能绉,因为那是一位少年的口吻讲述的;翻译《垃圾日》,要直白,黑色,不遮遮掩掩,如果翻译“雅”了,反而成拙。“在文学翻译的问题上,有虔诚之论,无自由可言。”生活中一心向往自由的他,却用“虔诚”作为自己翻译的准则。

同题问答

1.你最喜欢的一位翻译家/前辈是谁?

余泽民:我说不出一个我最喜欢的翻译家,只能列几个对我影响最大的翻译家,比如李俍民、杨武能和傅雷。

2.你认为翻译应该侧重直译还是意译?

余泽民:探讨这个问题可以写一篇论文。这么说吧,大家普遍理解的“直译”和“意译”都不可取,新手们容易犯“直译”的毛病,像google翻译似的生拼硬凑,磕巴生楞;老手们容易犯“意译”的毛病,恨不得用中文流畅地重写一遍,当然后者自然比前者要好,至少能让读者看下去。在我看来,这两种极端都不可取,好的译文,既要能准确转述内容和含义,还要尽量准确地传达作品母语的质感,包括语气、节奏、致密度和难度。像翻译凯尔泰斯这样作家的作品,适当的直译更能传达力量,并诱导读者用心琢磨,更趋近本意。总之,要掌握好直译与意译结合的火候。

3.你最想翻译的一部作品是?

余泽民:目前,我最想翻的是纳道什三卷本的《平行故事》,在台湾已经出了第一部《喑哑地带》和第二部《黑夜深处》,现在正翻译第三部《自由呼吸》。

4.当一部译作出版后,你是否会心惊胆战会有人来挑错?

余泽民:还真没有担心过有来挑战。一是匈牙利是小语种,从事文学翻译的更是凤毛麟角,二是我相信自己对作品的理解力和中文母语的水平。能够挑战我的人是我自己,正因如此,我在《船夫日记》和《另一个人》出版了十年之后,又耐心地逐句校对了一遍,去年在“理想国”出了修订译本。最优秀的文学翻译一定是自己也写作的人,我具备这个得天独厚的条件。再者说,有人挑战我又怎么样?在有竞比的环境下,会督促我翻译得更用心更好。

5.你认为翻译是否也应该拿版税而非千字多少元的稿费?

余泽民:最合理的方式应该是千字稿费与版税结合。不过对我来说真无所谓,因为我翻译的作品没有一位是能畅销的,不过大都是长销书,比如《船夫日记》、《赫拉巴尔之书》和《烛烬》,不可能有《追风筝的人》或《哈利波特》那样的销量,但根据印数加付版税,至少形式上让我感觉被尊重。

6.你认为翻译稿酬多少才合理?

余泽民:很难说一个具体的数额。我认为,文学翻译的稿费应该分几等,根据作品内容和文字的难度,还要考虑到大小语种。好翻译的稿费不应该低于原创文学的稿费。

7.你对于当今电子词典、网络资料运用的看法?

余泽民:电子字典和网络资料当然很有用处,但前提是译者有辨别力。不要说电子字典了,纸质字典也非万能,文学翻译要有扎实的语言实践。比如,有一本匈牙利小说《在上帝背后》,中文书名译得跟原文一模一样,百分之百准确,但对中国读者来说意思不清。中国人说“在谁谁谁背后”,要么受人庇护,要么背后捣鬼,但匈语里的意思是:在上帝看不到的地方,被上帝遗忘的角落,穷乡僻壤,鸟都不拉屎的地方。这种时候,什么字典都不顶用。

8.你是否认为翻译正在分化为流行文化、纯文化、官方用语等多种体系?

余泽民:我认为是这样的。现代任何学科都是越分越细,翻译也是一样。在跨文化传播发达的今天,翻译的分支很多很具体。做网络字幕翻译的,未必能够应付官场,应付得了官场的,未必能应付金融,习惯翻译流行作品的未必能翻译纯文学……我认为,从事纯文学翻译的,绝对是与作家相提并论的一类人,是翻译领域的艺术家、思想者、苦行僧或极限运动员,文学的盗火者。

9.你怎么解决“外来词汇”中文化的问题?是不是有时候不得已需要自己制造新词?

余泽民:文学翻译是经常面临要把“外来词语”中文化的问题,有时候是需要造新词的,当然其前提是要让读者明白。其实,文学翻译不仅要把“外来词语”中文化,还要把外来的句式、比喻、俗语、表述方式、幽默感或深邃感中文化,让译文跟原文一样直抵心扉。记得王小波说过这样的话,他认为自己读到的“最好的中国文学语言”是从查良铮、王道乾这样翻译前辈的译文里,我严重赞同这个观点。

译作展示

《船夫日记》 凯尔泰斯·伊姆莱 著

余泽民:凯尔泰斯·伊姆莱(1929-2016)是2002年诺贝尔文学奖得主,是一位不折不扣的哲人,只不过他的哲思不是来自形而上学的冥想,而是酿生于他与生俱来的磨难,就像是伤口里渗出的浓血,春野里蓬生的野花。大凡读过《船夫日记》的人,无不会为作家超人的睿智和骇人的冷静而震慑。这位执着独行的匈牙利作家,为那些充斥着物欲或遭受极权统治的人们在大脑上凿开了一扇透风透光的窗户。《船夫日记》是一部“日记体小说”,取材于凯尔泰斯1961年至1991年所写的日记,是作家对个人思想轨迹最为准确的描绘,包含了近乎偏执的哲学思考和文学性记录。作家跳出了肉体的躯壳,作为一个“局外人”、“边缘者”或“被放逐者”,蹲在被上帝遗忘了的角落里冷静地观察着自己个体生命的存在。“极权主义将人们从自己的内心生活中放逐。”“迄今为止,在这个地方谎言一直是真理,然而今天,就连谎言也不再真实了。”“在伟大民族的子宫里总是孕育着什么,伟大的语言里总会出现自由之声。”“如果上帝死了,谁将笑到最后?”《船夫日记》里的话,句句警人。

《烛烬》 马洛伊·山多尔 著

余泽民:马洛伊·山多尔( Márai Sándor,1900–1989)是20世纪匈牙利文学最重要的人物,一生写了五十多部书,包括小说、诗歌、游记、戏剧和日记。我认为《烛烬》和《一个市民的自白》是他小说中的代表作。《烛烬》写于四十年代中期,讲述的是两位曾经形影不离的少年密友,相隔四十一年之后重逢,在庄园客厅里秉烛长谈,追忆过去,让一个惊心动魄的友情与谋杀、爱情与背叛、审判与被审判的故事浮现出来。这部小说的构思精巧,在长篇独白中,包裹了一个关于爱情与友谊、复仇与审判的故事内核,层层推进,读到最后方才揭示真相,马洛伊对小说节奏的把握令人惊叹。作家、评论家邱华栋说,《烛烬》是他三十年职业阅读生涯里读到的最好的一本书,“这部作品最动人的地方,在于小说内部的张力。张力无比巨大,将岁月、人性、恩怨、奥匈帝国的崩溃、死亡的阴影、欲望的纠缠,青春、友情及其背叛,都融汇在一起。这种张力使得篇幅短小的小说显得有无限的空间容纳进时间、历史、记忆的千万种变形。这是马洛伊·山多尔超人的地方……阅读马洛伊·山多尔,我们能够看到一个消逝的年代,以更为清晰的面目,在向我们走来。”

《平行故事》 纳道什·彼得 著

余泽民:纳道什·彼得( Nádas Péter ,1942-)是当代匈牙利文学的代表人物,《平行故事》是他的代表作,由《喑哑地带》、《黑夜深处》、《自由呼吸》三部组成。作者历时十八年写成,讲述人们肉体间的相互影响、相互诱惑、相互渴望、相互珍存记忆的宏大故事。小说的开篇像一部侦探小说,讲述在柏林墙倒塌的那一年,一名晨跑的大学生在柏林的一座公园里发现了一具躺在长椅上的尸体,由此展开了一幅跨越半个多世纪的历史画卷,触及到20世纪欧洲人的沉重命运和复杂灵魂,地点从德国、匈牙利到瑞士、荷兰或英国,历史穿越一战、二战和冷战的诡谲年代,人物包括匈牙利人、德国人、犹太人、吉普赛人,书中讲述的人与人的身体关系,每一种都是独特的。小说中的人物众多,线索交错,作者着墨于他们之间的身体关系,通过身体的记忆来讲述历史。我在第一部《喑哑地带》里写了一篇长序《走向身体殿堂的更深处》介绍作者及其作品呢,里面引用了德国评论家伊丽丝·拉迪施的一句话:“这是当下文学生活中的一部鸿篇巨著。凡是读过它的人,都不再会是原来的自己。”我很赞同她的观点,只是更乐于换一个角度用另一种说法:“凡是读过它的人,都会更接近原本的自己。”

余泽民,匈牙利语翻译家。1964年出生在北京,1989年毕业于北京医科大学(现在的北京大学医学部)临床医学系,同年考入中国音乐学院音乐学系攻读艺术心理学专业硕士研究生。1991年10月赴匈牙利工作,现定居布达佩斯。出国后从事过诊所医生、家教、插图画家、业余演员、编辑、记者、导游、翻译、编剧、自由作家等多种职业。代表译作有凯尔泰斯·伊姆莱《命运无常》《英国旗》《船夫日记》《另一个人》、艾斯特哈兹·彼得《一个女人》《赫拉巴尔之书》《和谐的天堂》、马洛伊·山多尔《烛烬》《一个市民的自白》、克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛《撒旦探戈》等。出版有长篇小说《纸鱼缸》《狭窄的天光》、中篇小说集《匈牙利舞曲》、文化散文《咖啡馆里看欧洲》等作品。

欢迎你来“界面文化”微信公众号找我们。

(ID:BooksAndFun)

评论