玛格丽特·阿特伍德(Margaret Atwood)

在《格林童话》和安德鲁·朗格(Andrew Lang)童话系列中,塑造了许多勇敢无畏的女性形象。故事中的她们,尽管会遭遇不幸,最终都还是能战胜困难,取得胜利。有时是依靠魔法的帮助,有时是使用常识、智慧和伪装,正如在《费切尔的怪鸟》(Fitcher’s Bird)中,聪明的女孩打败了专偷少女的巫师。我如饥似渴地阅读着这些故事。

玛格丽特·阿特伍德的两本小说《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)和《双面格蕾丝》(Alias Grace)今年都被改编成了电视剧。

玛丽·比尔德(Mary Beard)

说起哪一本书给了自己力量,像我这一代的女性常常是分为两类的,一类会选择杰梅茵·格里尔(Germaine Greer)的《女太监》(The Female Eunuch),另一类则会选择凯特·米利特(Kate Millett)的《性的政治》(Sexual Politics)。我自己一直都是格里尔一派的,部分原因是,她敢于说我从未想过可以说的关于女性的一些事情。我也相信,其他细心的读者一定对书中描写月经来潮的血腥一刻印象深刻。尽管如此,我还是必须承认,米利特死了以后,我再一次阅读《性的政治》这本书时,有了不同的感受。而在当时,我忽略了其中卓越而尖锐的分析能力。

现在我可以谈一本儿童读物吗?我的孩子们最喜爱的书之一就是罗伯特·曼森希(Robert Munsch)的《纸袋公主》(The Paper Bag Princess),我已经为他们读过几百次了。在我的记忆里,没有什么比故事中的最后几句话更有力量、更具颠覆性。积极进取的伊丽莎白公主将苍白孱弱的王子罗纳德从飞龙那儿救了出来,接着又甩了他。公主对王子说:“你看起来还不错,但是猜猜怎么着?你是一个懒鬼。”他们俩最后根本没有结婚。简言之,这就是书的力量所在。

玛丽·比尔德的最新著作《女性与权利:一份宣言》(Women & Power: A Manifesto)今年秋天出版了。

莎拉·丘奇威尔(Sarah Churchwell)

薇拉·凯瑟(Willa Cather)的作品《云雀之歌》(The Song of the Lark)出版于1915年,是她的第三部小说,描写了一位女艺术家的生活。这部作品明显带有自传性质,讲述了来自美国西部小镇的一名女孩的故事。女孩在成长过程中,逐渐发现自己能成为一名歌手,并将一生都奉献在对美的追求上。小说还具有明显的女性主义倾向,主人公西娅·克朗伯格(Thea Kronborg)身边是一些致力于帮助她实现才能的男人,“西娅”这个名字的含义就是“上帝的礼物”。这些男人为她和她的工作提供帮助,也为她所取得的成绩感到骄傲。西娅终生未婚,因为她相信对待艺术需要全身心的付出。她也并不将此看作是一个巨大的牺牲,不能结婚有时候确实是一件遗憾的事,但是这个选择她能够理解并接受。小说大部分是在关注西娅的成长和她对自我认知的加深,她说“我只想要不可能的事情”。凯瑟很好地捕捉到了西娅的梦想,在描述西娅醒着躺在窗边时,她这样写道,“她的心似乎在沙漠延展开来,遍地都是”,“如同机器因速度振动,她的心在一种兴奋的状态下跃动着”。生命的洪流通过那扇窗户流淌进她心里,或者说看起来是这样。在现实中,生命力自然是从内而不是从外部迸发的。

“这具年轻的躯体,像一件宏大而优美的艺术作品一样,躺在月光照耀的地板上,洋溢着热情与期待。”当凯瑟开启人们对性别的期待,让西娅去征服世界时,西娅“坚定不移”的“强烈而顽固的自我宣言”就是那生命力的一部分。

莎拉·丘奇威尔是伦敦大学高级研究院(SAS)美国文学的教授研究员。

雷妮·埃德-洛奇(Reni Eddo-Lodge)

“几年前,一位著名女作家拒绝把她的肖像放在一组专为女性作家所用的照片中,”西蒙娜·德·波伏娃在《第二性》这本书的开头几页这样写道。“这种拒绝不是一种解放......而是虚假的躲避。”波伏娃不会知道她的这句话会一而再地被验实,最近一次出现这样的情况是在2017年初。当时,一位著名的女性有色作家将她的名字从一个文学奖的入围名单中撤了出来,因为该文学奖是向非白人作家开放的。

![]()

这一预见,以及认为男人和女人所扮演的不健康的性别角色重新创造了压迫者和被压迫者(“人性是男性的,男人定义女人......在同与他的关系中”),或者说社会对成功的或在性上十分大胆的女人产生的束缚,诸如此类的观点正是这本书成为经典的原因。她记录下了遭遇结构性性别歧视的人如何在社会中如履薄冰(她喜欢比较,她的少部分洞见放在种族歧视上也适用)。接受这些歧视的存在,以及承认对待它们你无能为力,这种感觉就像是输给了偏见。你想要超越这些偏见,证明自己并非低人一等。

当我读《第二性》的时候,正是19岁。我觉得自己和其他人一样优秀,任何试图纠正“歧视”的努力都是在将“歧视”特殊化。但是阅读这本书教会了我一些东西,它告诉我试着去超越还不是答案,如果我是在一个集体中努力,我就会发现,所有那些永恒的障碍,那些我以为独自面临的境遇,大部分都是我可以去改变的。

雷妮·埃德-洛奇是《为什么我不再同白人谈论种族》(Why I’m No Longer Talking to White People About Race)一书的作者,该书由Bloomsbury出版。

卓依·海勒(ZoëHeller)

我不认为有什么书使我成为了一名女权主义者,使我成为女权主义者的是我的母亲。但是在我青少年时期读过的两本书——一本是乔治·艾略特的《米德尔马契》,另一本是杰梅茵·格里尔的《女太监》——对我思考女性以及她们与男人的关系上留下了深远影响。对于一个长相平庸的少女来说,她已经悲哀地注意到,女性的容貌永远要比她的聪明才智更重要,艾略特的小说由此既是一种说明,也是道德支撑。小说中,虽然又蠢又坏的金发美女罗丝蒙德们吸引了全世界的注意,但是,像玛丽·加斯一样朴素而机智的女孩最终却获得了胜利,她们中的有些甚至像艾略特一样写起了小说。至于《女太监》,与格里尔的理论相比,反倒是她在书中激进、愤怒的声音给我留下了更深刻的印象。

对于格里尔在书中的部分观点,我既感到困惑,也有些恐惧。为了证明我作为女权主义者的诚意,我真的要一口喝掉像啤酒杯那么多的我自己的经血吗?但是,我依然赞赏并羡慕她的勇气、她的无畏,以及她对寻求男性认可的冷漠,我始终如是。

卓依·海勒的最新著作是《信徒》(The Believers)。

杰姬·凯(Jackie Kay)

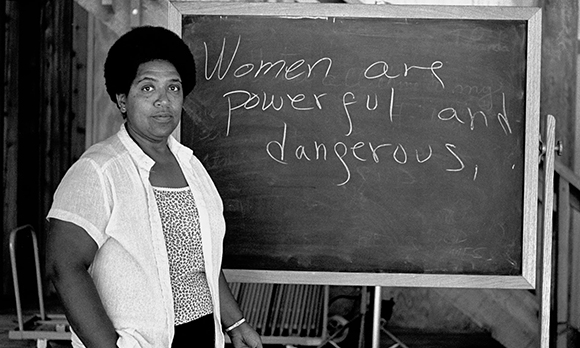

你可以在你的生活中,想这些、做那些,然后突然不知从什么地方冒出了一本书,它击中了你,改变了你,为你打开眼前的路,提供给你东西你都不知道你需要它。奥德丽·洛德(Audre Lorde)的诗歌对我来说就是这么回事。遇到这本书的时候,我才19岁。它不同于我读过的任何一本书,洛德讲了自己身为一个黑人、一个同性恋,以及在一个复杂的成长环境中的经历。“我是/那太阳和月亮,永远饥饿/磨砺的刀锋/日与夜在此相遇/而不是/独自一人。”

她不仅仅只是写复杂、多样的自我,她还写了“阿尔文兄弟”(Brother Alvin)、爱默特·提尔(Emmett Till)、达荷美和纽约的女人、战场女神和女权主义者。她写权力与缄默,我记得那时也在阅读梯丽·奥尔逊(Tillie Olsen)的作品《寂静》(Silences)。她写为自己命名的重要性,写关于生存。“那些靠近海岸线生活的人/那些行走在选择边缘的人/重要而孤独。”她有着澎湃的激情与诗意,她将神话与现实融合在一起。她喜欢混搭,既吸收口头文学的传统,也利用正统文学的训练。她相信诗歌并不是一种奢侈品,而是人们生活和生存的必须。《黑色独角兽》(The Black Unicorn)成了我的指南,是我必不可少的书。她为我们打开了一个空间,让我的得以生存下去。我猜独角兽是她从苏格兰那儿拿来的,并将它说成是黑色(我后来发现她的祖先是苏格兰人)。

《黑色独角兽》的结尾这样写道:“让我不要拥有/那些我不能回馈之物。”反复阅读洛德使我受益良多,她的书就像是一个老朋友,看着我成长。最近出版的洛德的一部诗歌散文集——《你的沉默不会保护你》(Your Slience Will Not Protect You),为她带来了新的关注。在我眼中,她从未远去。她是一个真正的远见者,一个先锋,一个行走在前方的人。

杰姬·凯的最新著作《矮脚鸡》(Bantam)在今年秋天出版。

娜欧米·克莱因(Naomi Klein)

伊莎贝尔·阿连德(Isabel Allende)和玛格丽特·阿特伍德的小说在我还是一个青少年的时候,吸引了我,帮助我想象自己也可以成为一位作家。但是,真正让我相信非虚构类作品巨大力量的是蕾切尔·卡逊的作品《寂静的春天》。一年之中,我阅读它好几次,并且总是被作品丰富的纹理吸引。书里有充满诗意的片段描写、有对自然世界饱含爱意的观察,有深刻的科学研究,还有对粗蛮、贪婪的化学工厂不可遏止的愤怒。作为一个前海洋生物学家,卡逊勇敢地将学术数据、新闻和散文融合在一起,创造了一种在今天看来也是强有力的文类。

娜欧米·克莱因的最新著作《说不是不够的》(No Is Not Enough)在今年出版。

杰奎琳·罗斯(Jacqueline Rose)

我第一次阅读西格蒙德·弗洛伊德那篇写于1905年的《一个癔症分析片段》(Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria)是在读研究生期间,它通常也被人们称作《多拉案例》(the Case of Dora)。读那本书的时候,我住在一间小小的女佣的房间里,从外可以看到巴黎的屋顶。那时我就知道,它会永远地改变我的生活。对于一个女权主义者来说,这似乎有些奇怪,毕竟它是由一个男人写的,更糟的是,这个男人还是维也纳“臭名远扬”的信奉父权的人。

这种说法既对也错。弗洛伊德是个犹太人,而处于20世纪之交的奥地利,反犹主义盛行。根据惯例,弗洛伊德在那里生活,正是多拉的写照——一个歇斯底里的人。虽然弗洛伊德精心策划了对多拉的分析,这一点毋庸置疑,但是在这场两个人的拉锯赛中,引起人共鸣的却是多拉。

弗洛伊德全弄错了。多拉最后提前两周给了他解雇的通知,把他当一个女仆对待。弗洛伊德错的最离谱的一点是,虽然爱上父亲情人的丈夫对多拉来说更顺理成章一些,但多拉真正爱的人却是父亲的情人。她用自己的例子告诉弗洛伊德,女人的欲望具有多面性,不会照着社会规范所提出的要求来。即使多拉并没有实现自己的欲望,但是这一想象本身也具有解放意义。她使我明白,人类通向自由的奋斗植根于心灵痛苦的最深处,我们既要看到自由,也要看到痛苦。

多拉的这一课从此为我燃起了女权主义之光。

杰奎琳·罗斯在伯克贝克学院(Birkbeck Institute)担任人文科学教授。

卡米拉·夏姆斯(Kamila Shamsie)

当我第一次开始阅读伊斯梅特·舒戈泰(Ismat Chughtai)的时候,吸引我的是那些带有自传性质的部分,因为它们揭示了作者挑战权威、惯于嘲讽的性格。我知道,伊斯梅特的野心与才能——要成为乌尔都最伟大的作家之一,体现在她的短篇中。但是,要理解这一点,我需要再成熟一些。现在,这些短篇在我眼中,就比从前更为卓越。

伊斯梅特知道她的自由是一些条件共同作用的结果,她所成长的开明的穆斯林家庭、她接受的教育和她自身勇往直前的个性。但是在小说中,她往往将目光放在缺乏这些优势的女性身上。在这些故事中,伊斯梅特并不将女性作为受害者来写,尽管她清楚地知道以性别为基础的权力结构是怎么一回事。她感兴趣的是女性的性欲、女性之间的关系、女性与男性之间的关系,以及她们的内部生活和阶级立场。通过描写这些,她强调构建一个“受压迫的女性”范畴是多么不光彩的一件事。因为在这个世界中,所有的女性,包括伊斯梅特自己,都要同父权制社会作斗争。这个教训今天似乎仍然受用。伊斯梅特用她的一生告诉我们,要敢于做不受欢迎的人。

伊斯梅特的著作《掀起面纱》(Lifting the Veil)2018年2月将要在英国上市,听到这个消息我十分高兴。这本书结合了自传与虚构,也收录了许多我钟爱的作品。尽管我忍不住去想,对那些从字面意义出发去理解这本书的人,伊斯梅特会给怎样一个眼神。她自己也说,对女性而言,真正的危险是将父权社会的准则变成自身思想的一部分,从而导致“心灵被遮上帷幕”。

卡米拉·夏姆斯的著作《战火家园》(Home Fires)今年入围布克奖短名单。

珍妮特·温特森(Jeanette Winterson)

1980年,我在牛津大学学习英国文学。当时课堂上只讲了四位女性,她们分别是勃朗蒂姐妹、乔治·艾略特和简·奥斯汀。弗吉尼亚·伍尔夫不在其列。又因为那时我正在阿克林顿公立图书馆埋首阅读《英国文学散文卷:从A到Z》(English Literature in Prose A-Z),那年我12岁,还没有读到W部分。

后来我读到了《一间自己的屋子》(A Room of One’s Own),它当时并没有击中我。可能是因为我还小,又有一间小小的房间。

反倒是艾德丽安·里奇((Adrienne Rich)早期的诗歌吸引了我。她的诗歌非常感人,我于是开始阅读她的散文。在她的诗集《改变的意志》(The Will to Change)中,有一篇是关于她获得耶鲁青年诗人奖(the Yale Younger Poets prize),并受奥登资助的故事(女性就是会写她们自己的东西......不停地写啊写啊)。就在那一瞬间,我明白了女性发出的声音,她们的创造力,和她们的沉默。在开放的撒切尔时代,在注重个体的关键时期,我意识到父权制原来是一个集体问题,是结构性问题。

30年之后,在我的学校,BBC2在录制《想象》(Imagine)中关于我的部分镜头时,一位教员千方百计地跑来侮辱我。那样的嘲讽和鄙夷,同我在文学作品中读到的并无二致。受刺激之余,我记起16岁那年,在阅读《英国文学散文卷:从A到Z》这本书时,我读到了N,也就是纳博科夫。或许,我的女权主义之路就是从那里开始的。在那部文学经典中(注:纳博科夫的《洛丽塔》),亨伯特·亨伯特娶了一个女人,他对她又是威胁又是控制。而他之所以同她结婚,不过是想占有她的女儿,他多次地强奸她。这本书毫无疑问是在我们的阅读名单之列的。

珍妮特·温特森的作品《圣诞节的日子》(Christmas Days)现在已经出版了。

(翻译:朱瑾东)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论