写完《出家》后,张忌坐在屋子里,有三四分钟的时间不敢动。“那种感觉很奇妙,我觉得空气里有东西,害怕会惊动它们。” 与故事和人物朝夕相处了几个月,他在分别的时刻感到惶恐。

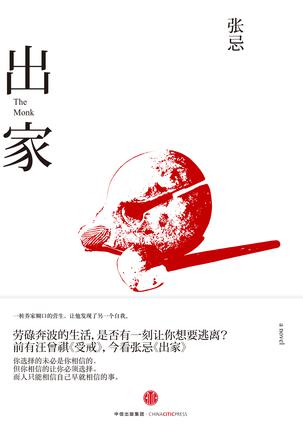

《出家》讲了一个打三份零工勉强温饱的小人物,是如何为挣外快变成了假和尚,又从假和尚变成了真和尚的故事。书的封底文案写着,“承袭汪曾祺《受戒》传统,被《收获》杂志誉为当代版《活着》”,张忌却说,他没有真的读完过《受戒》,也无法与《活着》比较;他的故事是关于人的具体欲望的,甚至包括出家这件事,也是由人的具体欲望支使的——主人公并非看破红尘,只是看到了更好的生活才走向出家,而寺庙也是与俗世相通的热闹场所,没有什么特别出世之处。2016年《出家》发表于《收获》(春夏卷),2016年8月由中信大方出版单行本。

在写《出家》前,张忌已经写了十多年小说,以中短篇居多。他长期生活在宁波宁海,那里既有城市的广场商厦,又与乡村的田野风光相接,“远比大城市更富有真实感”。张忌做过机关报的记者,工作时采访过各类稀奇古怪的人物,有官员,有死刑犯,还有水产养殖户,还在一家洋快餐里看见过穿着僧衣点餐的和尚——这些微妙而奇特的瞬间,逐渐积累成了一个远比“书里的世界”更加复杂的现实。为什么好好的人要去做假和尚?为什么做了假和尚还要弄假成真?日前,借着上海书展的机会,张忌从家乡宁海来到上海,与界面文化(ID:BooksAndFun)聊了聊出家做和尚的世俗意义,以及小城市写作的可能性。

张忌 著

中信出版社 2016年8月

“当和尚是一门手艺,寺庙与俗世相通”

界面文化:如何想到写“出家”这个题目的?

张忌:我原来一直都想写一个故事,讲述一个人是怎么变成一个和尚的,从2005年我开始构思故事。因为我们身边也有这样的例子,同学聚会时聊起来会说起有个人当和尚去了——当和尚在这里变成了一个职业选择,就像谁当老师去了、谁当公务员去了一样正常。

我们宁波寺庙香火比较旺盛,所以当和尚说起来很普通,但这个选择肯定是不普通的。你当公务员忙完了回家,可以和老婆孩子共享天伦之乐,而把和尚作为职业就必须舍去很多东西,结婚生子都得掩藏事实,还不能吃荤、不能喝酒,有很多戒律要求。

周围的一些人会觉得,当和尚是带有贬义的、为人所不齿的,因为这个来钱太容易了,当假和尚是骗钱的。所以和尚兼具两极:一方面他们是被议论的,甚至是惹非议的,另一方面人们会去寺庙祈求他们与神灵相通。和尚的喜怒哀乐是怎么样的?一般人很难知晓,我很想知道是怎么回事,但是我知道这个题材也有难度,难就难在这个行当涉及宗教不好写。后来我有一次在肯德基看见有个和尚进来,那种感觉特别奇妙,他穿着几百年传下来的衣服,却在一家来自国外的连锁店里出现,有种微妙的差异感。这是小说的开始的一个“点”,不一定说是一个具体的事情。这个“点”会像一个种子一样生长在心底,你知道现在没办法写出来,但以后会长出来。

界面文化:那么你是如何了解这个群体呢?你有一个调查接触和尚还有寺庙的过程吗?

张忌:也不是调查,是去熟悉。我写这本小说遇到最大的障碍是,对寺庙和僧人的感觉不能来自于影视剧。我得具体地知道,和尚在寺庙里是怎么生活、怎么吃饭、怎么睡觉,又是怎么打发时间的。我用半年的时间去寺庙转悠。宁波周边有很多盛大的寺庙,像是天台山的国清寺、奉化的弥勒道场、舟山的观音道场,全国人都来奉献香火,宁波当地的天童寺和保国寺,香火也好得不得了。没想要写小说的时候,我们有空也会去约着去寺庙喝个茶、吃个素斋。

一般人认为和尚是出世的,其实和尚是入世很深的,寺庙接待能力都挺强——对于普通人是什么接待规格,对企业老板是什么接待规格——都有区分;和尚对于领导官员任命消息都很灵通;哪个老板找什么投资,都到寺庙来谈。宗教总是和日常息息相关,寺庙就是一个小社会。

去寺庙是很日常的行为。我坐在那跟他们聊,有时候问得太细致会有点儿冒犯,因为他们也不愿意把自己完全展现出来。我们也就说说寺庙怎么建起来的、念经是怎么念的、《楞严咒》是怎么唱的,我会让他给我唱一下,再去打听唱经最难的是哪个部分。

界面文化:你是说,在宁波去寺庙是日常活动,寺庙像是其他公共空间一样,没有什么特别之处?

张忌:在我们那边,日常人们跟寺庙的联系很紧密,去寺庙也不是什么特别的事情,想去喝茶就去了。我自己也不是对佛教有什么研究的人,没有研究的人不可能写探讨宗教的东西。但我从小对宗教就比较亲近,我妈初一十五也会到我们的楼顶去祭祀,比方说放个菩萨像,放点水果,有时候初一应该放的她忘了,初二再去放,也会跟菩萨道歉说“昨天忘了”,想菩萨也就原谅了。我觉得这个特别世俗、特别好玩。

界面文化:在这个熟悉的过程中你发现了什么?有没有遇到过什么困难?

张忌:我开始去那边一直找不到写这个群体的方法,不知道怎么写。直到有一次,我坐在寺庙里喝茶,看见楼下有个羽毛球“嘭嘭”地飞来飞去,原来是两个僧人在打羽毛球。我顿时明白了,其实他们就是普通人,把他们当做非常特殊的人就没法写了,把他们写成一群普通人,反而好写了。

当和尚这就像别的行当一样,里面有赚钱的,也有混得差的。人们说,几十年前做木工六十块钱,做和尚也是六十块钱,现在木工是三百块,和尚还是六十块钱。和尚分很多种,像每个行业都有人更加出色一样,有些人对于乐器会特别擅长,有些和尚对于经文一上手就念得特别好。很聪明的、长得好或者说“佛相”很好的和尚,最后能一层层像打怪一样晋升,成为大和尚;有些和尚是很笨的,就一直留在低端的水平。

界面文化:这本小说其实不光是一个人成为和尚的故事,你还写了主人公方泉成为和尚之前的俗世故事,其中很重要的就是他的俗世生活技巧,比如他是怎么送牛奶、送报纸,又是怎么哄老婆、生儿子的,但即使他拥有许多生活技巧,还是只有出家一条路,你认为是他的不幸让他最终出家了吗?

张忌:你说的“不幸”在现实中是很正常普遍的,平时受到一点(不幸)也没关系。这是我有点儿刻意,把方泉往这条路上推一把。我想,一个人要当和尚总要找足理由的。而其中最重要的理由就是,一旦他接受了别人对他的“膜拜”,再回到现实的状态,就会感到非常失落。就算他能赚到钱,他也从来受不到尊重,不像“做空班”(指当假和尚)那样有成就感、自我认同和愉悦感。这种失落感最开始可以被忍受,后来变得越来越折磨人,这促使他一步步往出家这条路上走。

人都是这样的,你肯定想有一个“更好的自己”,就像方泉被暗示说,他佛相好、念经好,可以做很好的和尚,他像隔着一层纱一样看到了更好的生活,所以就出家了。我主要想说的是,人面对自己、事业、家人,从头到尾都要做选择。至于这层纱剥开以后后面是什么,谁也不知道,这是开放的结局。我不想探讨寺庙的混乱,和尚打着幌子骗钱什么的。

界面文化:所以是欲望把他引导到了自身摒除欲望的佛教里吗?

张忌:佛教不能说是摒除欲望,我这里写的欲望是具体的。对于主人公来说,就是想赚钱和获得更大的尊重。书里有些段落写到了方泉从宗教场所回到家里感受到的落差,方泉想回家,但在门口只看了一眼,就仓皇离开了。当我们过上了好的生活,再想回到差的,已经回不去了。人是会变化的,我在变化,家人也在变化,后来方泉的小孩甚至觉得他出家更好,因为出家带回来的钱更多一点,方泉感受的落差都是生活中特别不能与人言的。

界面文化:中国文学传统里有人物感受到浮生若梦、除却红尘皈依佛门的传统,很多故事的结局都是主人公出家。曾有学者认为这是不够深刻、不能直面人生的表现,你是怎么看待这个问题的?

张忌:你说的那种“出家”是逃避尘世、向往乐土,是完全的出世,我这个“出家”故事要这么写就没什么意义,毕竟那么多人已经写过了。我写的“出家”比较实在,不那么虚无,是为了实际的欲望,方泉出了家还要挣钱,还要安身立命,即使主人公最后跟妻子离婚,还是给钱赡养他们的。除了钱,他还想要信徒的信任和尊重。我觉得寺庙不说比俗世更热闹,但也是跟俗世接通的。

“从文本上来到文本中去”的学院派写作不可靠

界面文化:你认为主人公能有这样强烈的对金钱、对尊重的渴望,与他的现实遭遇是不是有关系,比方说他实在赚不到钱,可以算是社会的底层?

张忌:我特别不喜欢“底层”这个词语,寺庙出家的人,不一定是平时赚不到钱的,很多收入很好的也会出家,我写的这种可能是生活比较艰难,但这只是一种。看到后面会发现,这不仅仅是钱的事情。底层写作,这个说法太简单化了,人们总是急于归类。三轮车夫是底层,那《骆驼祥子》是底层写作?孙悟空是底层吗?刘备织草鞋也是底层啰?这太简单了。我觉得现在官方或者很多地方提出了“底层写作”,好多作家会往上套,把故事写得特别惨。但是要看特别惨的东西的话,我看看社会新闻就够了,没必要再去看虚构作品。作家写苦难不是为了展现究竟有多苦,而是有苦难之后的意图。如果光写苦的,新闻的说服力更高。

我写的方泉对生活有热情、有希望,但是发现接触到真实的生活和欲望时,之前的想法就不牢靠了。方泉是很多人的写照,只不过他最后选择了“出家”这条路,每个人都要找一条路的。

界面文化:你的工作是在机关报里做记者,这个作品跟你的日常工作有什么关系吗?

张忌:我那个算什么记者,在机关报副刊,人家写个散文我给看看,没太大压力。我原来是当过一段“记者”,也没有什么正儿八经的任务,就是领导出门了,我在后面拿个本子,报道领导怎么活动。我那时候不愿意去,跟领导说,最好别派任务给我,结果每个月考核奖金扣完还得扣工资。

但是那段时间对我挺有帮助的,因为它推着你去认识各种人,平时也会去采访,我因为完不成考核,哪里没人去,或者哪里轻松,我就去顶上,杂七杂八都能接触到。我联系过公检法和农业部门,也见过村长和水产养殖户,这些人是你平时都不会认识的。有一次我去看守所采访一个快被枪毙的人,在看守所里,他坐在我对面,我们聊了一个小时。这感觉很奇怪,他是一个很健康的人,但是要被执行枪毙了,这种微妙的对比对于一个写作的人来说特别有意思。

最糟糕的写作就是正儿八经科班出身,从文本上来到文本上去的,这种写作是不可靠的。一个人,从小到大到毕业都在学校里,毕业再到社会里,所接触的面都是很小的,不能说对什么都很了然。要写小说,什么都得知道。托尔斯泰写到最后,还觉得自己最大的缺陷是没办法写尽各种人。如果你想对某个行当有了解,光是看看书——农业是这样的,佛教是这样的——这是不行的,写出来的文本是没有质感的。

界面文化:跟你说的学院派写作的问题有关,有个说法是现在学院派培养出的作家对于中产阶级以外的生活关注不够,你觉得你的写作能够触及到边缘或者其他群体吗?

张忌:我觉得我写的也不是边缘的。之前也有好几个人都跟我聊到他们也遇到了方泉这样的问题,回家回不去,想逃离也不知道去哪里。我认识一个女孩子,在上海待着没结婚,回老家爸妈就给她介绍二婚、丧偶的男人,她应该去哪儿呢?留在上海身份不明,回去又要相亲结婚。人对自我身份的确认是很难的。

对方泉来讲,他面对自己的欲望,选择了出家,之后可能还会再选择。作为作者,你得对所有人都有热情,你得有想知道的东西;一个人出现了,你就得有个判断、有个概念,虽然不一定完全清晰。我很赞同苏童有一次说的话:大学不是培养作家的,而是培养读者的;现在很需要好读者,要不然当作家挺没意思的。

界面文化:你的意思是,现在的读者不够好吗?

张忌:那我们现在怪文学书不好看吗?如果你只是看言情的欣赏水平,那么看文学书的确有点吃力。但是作者应该多尝试吸引读者,像我们传统“四大名著”的阅读趣味就很强。如果读者看不下去、抓不住故事,这是作者的失误,是写作能力不够。有的小说写的太硬了,从头到尾都想好了,要放进去一个特别大的理念。我觉得这是没必要的。凭什么我就得接受这个理念?我是没有这样大的启蒙情怀的。我想写一个好看的东西,如果好几个档次的作者和读者都可以从中有所收获,我就知足了。

界面文化:你现在一直生活在宁波宁海,你认为存在一种大城市写作与小城市或乡镇写作的差异吗?你在当地有可以交流的作家吗?

张忌:以前的人想去外面,去看看外面的世界是什么样的,现在信息这么发达,不存在这个问题。我待在我家,父母家人小孩都在一起。有些人说你辞职算了,有些人说你去北京吧,可我为什么要辞职,它又没有影响我,我去北京干嘛?我受不了没有保障的生活。我跟父母住在一起,我妈妈每天会烧好饭菜。我在那里闭着眼都能到处开车,出去路况不熟悉还要借助导航,这些细枝末节让我不舒服。

我也能理解大学生考到大城市,在大城市找到工作并且定居的选择,但我觉得在小城市待着也不错。功利一点儿讲,我在宁波宁海,大的广场和商场都有,也跟农村、乡村很近,很容易知道城市和乡村分别是什么样貌的,所以是很真实的所在。而大城市是很虚无的,是摸不着的,你只待在很小的一点上,所知道的也只是周边的一点点。

我其实不大跟别人交流写作,跟宁海、宁波、浙江的作家都不怎么交流。父母知道我写作,挺想跟我谈,我会强行转移话题。我写的时候已经和它相处太久了。我更愿意跟别的行当的人交流,比如办企业的、做建筑的,我还愿意和年纪比较大的人交流。有人说我们这代人很幸福,我们上一辈人的经历比我们丰富多少倍,我特别愿意从年长的人身上听到一些故事,能让我们与父辈打通关系。我以后写作也想把时间跨度写得长一点,从建国一直写到当下。

界面文化:为什么你想要写得“长”一点? 我们已经有很多从建国时间开始写起的“史诗小说”了。

张忌:我不知道你的看法。你了解你的父亲吗?你对父母的认识可能就是一个父亲和母亲,不会从一个人的角度很公正地看他/她是什么成长的、怎么变成这个人的。我现在到了这个年纪,我想知道我是从哪里来的。人不知道从哪里来,是挺可悲的。去年我爷爷去世,我管我爷爷的父亲叫“太公”,他们描述我太公的唯一一句话就是——他穿着一件蓑衣去余姚打官司去了。我祖上这个人的一生就是这一句话,这句话特别勾我。对于小说家来讲,一个“点”的触发就够了。

附:《文学的用处——关于文学自省力和人文关照》

张忌 于8月16日中信文学驱动社会论坛

可能每一个作家都会面对这样一个问题:写作有什么用处?对这个问题的回答,或许每个人都不尽相同,而对我来说,写作最大的用处在于它能让我看见真实的自己。佛家说:“见自己,见天地,见众生”。我想,写作就是其中的“见自己”。在现实中,很多东西是不能与人言的,是顾左右而言他的,而写作,则能让你真实地面对自己,真诚地跟自己对话。

在我的小说《出家》中,最重要的一个着力点,就是见自己。虽然主人公的身份是丈夫,是父亲,是三轮车夫,是送奶工,是和尚,但归根结底,无论有着怎样的皮囊,他终究是人。可惜的是,他看不清楚,他不能见自己,他在各种身份里周旋,上升,跌落,所以,他一直在痛苦。

跟小说的主人公一样,在现实中,很多人都看不见自己。有一个词语叫作“争先恐后”,我一直觉得这是一个非常可怕的词语,处处争先,处处害怕落后。不会有人去想,其实落后些,又有什么关系?可没人愿意这么想,这样的场景遍布我们生活的各个角落。没有人愿意慢一些,都盼着一骑绝尘而去,然后带着优越与同情的眼光看着身后的人。为了能争先,大家的聪明才智被彻底激发,将生活清理得干干净净,将那些貌似无用的东西全部剔除出去,生活成了一条直线。所谓的争先恐后,只不过是抢着往终点奔走。

在这样一个背景下,大家都不再在意自己的初衷。如何确认自己的身份,终于成了一种难事,人见不到自己,或者说,见不到真实的自己,这是很糟糕的一件事。

总有人说,文学要消亡了,因为看文学作品的人越来越少了,它越来越没有用处了。从现实的角度讲,这样的话是没有错的,因为他把文学看成了一种文化消费。如果这样,那么,在这样一个智能手机、电脑网络盛行的时代,文学可供消费的东西的确有限。

但我总觉得,这个世界上的很多东西都不应该用一个数学的方式去算计,这些东西里头就包括文学。你不能斤斤计较文学给你带来了多少金钱,带来了多少物质。大多数时候,它给你带来不了什么东西,甚至它只是一个小时或者两个小时的无所事事。仅此而已。从这个角度来讲,文学的确是没有用处的,它不是生活的必需品,它不是一日三餐,衣食住行。

但文学是不是真的没有用处呢?我觉得文学的用处恰恰是在这里,它能让你停下来,确认自己身份的一个方式。写作如此,阅读也是如此。一个人被一本好书所打动,最根本的原因,往往不是他从书里看见了别人的真实,而是看见了自己的真实。

当然,如果真要用数学的方式,我们也可以计算一下文学的用处。

我举个例子,好比我们的瓷器,所有的瓷器里,最贵重的都是赏器,是不具备任何实用价值的器物。如果用功利的角度考量,花那么大力气造一个瓷器,它装不了什么粮食,甚至装不了酱油米醋,那这样的东西还有什么意义呢?还有床,在我的家乡,浙江东部沿海一带,古时候,如果看一户人家有没有实力,就看他家有没有一张朱金的千工床。那种床我见过,金碧辉煌,整张床上到处都是雕刻,亭台楼阁,戏曲人物,不厌其精。如果从实用性来讲,床不就是用来睡觉的吗?花那么多钱,雕得那么繁复,有什么意义呢?

正是这些当初不具备实用价值的东西,在数学意义上的几十年,几百年过去后,它们都成为了最值钱,最有价值的东西。这种价值,其实是代表了我们对更美好的一种向往。这是特别宝贵的东西,甚至,更扩大一些,我觉得人类能一直往前走,凭借的就是这样一种对更美好的向往。

而文学,恰恰也是如此。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论