美国作家艾米·布鲁姆的新作《白房子》(White Houses)是她的第四部小说,篇幅很短,但视野广阔而深刻。这本书讲述了埃莉诺·罗斯福(美国前总统富兰克林·罗斯福的妻子)和女记者洛雷娜·希科克(Lorena Hickok,又称“Hick”,美联社知名记者,后住进白宫,对外声称是埃莉诺的密友,两人的情谊持续了三十年,直到埃莉诺去世)之间的爱情故事。她们二人之间的关系一直不为人所知,直到最近,布兰奇·威森·库克(Blanche Wiesen Cook)所作的埃莉诺·罗斯福传记才揭露了这一段往事。

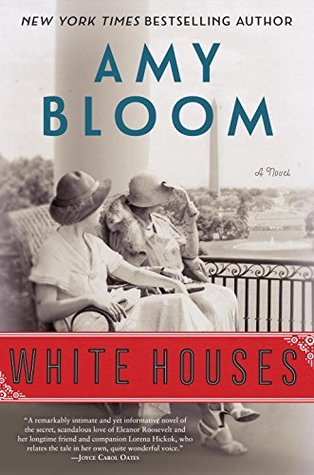

艾米·布鲁姆 著

布鲁姆现年六十多岁,已婚,育有3个孩子,她一直声称自己是双性恋(她的非虚构作品《正常》,Normal,探讨了对待性别的态度)。她曾做过20年的心理治疗师,现在在康涅狄格州的维思大学教授创意写作。她曾获得美国国家图书奖和美国国家书评人协会奖的提名,还受到了美国文学界重量级人物哈罗德·布鲁姆的盛情款待,哈罗德甚至称她是自己的“荣誉表亲”(两位事实上并无血缘关系)。

《卫报》:作为你这个故事的起点,布兰奇·威森·库克的埃莉诺·罗斯福传记有多重要?

我在为《每一种相遇全都妙不可言》(Lucky Us,她的上一部小说,故事发生在20世纪40年代的美国)查找资料时,就读过几本罗斯福的传记。但我当时的想法是:如果一个人全心全意地崇拜美国总统,并且还疯狂地爱着他的妻子,那会是什么样子的?后来我看到了埃莉诺和洛雷娜之间的通信,立刻就想要着手写这样一个故事。

艾米·布鲁姆 著 尹然 译

广西科学技术出版社 2016-02

《卫报》:阅读这些信件是一种怎样的经历?

这个过程太美妙了,我在罗斯福图书馆里,还有一些戴白手套的人坐在我身边,那里有3000封信件可以查阅。这段感情的高峰期是1932年到1936年。人们总是会引用某些信件来印证她们的关系。在其中一封信里,埃莉诺写给“Hick”了一句话:“我渴望亲吻你的嘴角,整夜躺在你的身旁。”很明显,这种通信不会出现在朋友之间。而事实上,洛雷娜一直都很关心埃莉诺的名声,在她将两人的通信捐赠给罗斯福图书馆之前,已经烧掉了好几百封。

《卫报》:洛雷娜比埃莉诺自己更关心她的名声吗?

当然。埃莉诺一直生活在公众视野当中,人们对她的外貌、政治、教育子女方面都百般指摘。在南方地区甚至还有“我讨厌埃莉诺”俱乐部。

《卫报》:你小说中的人物是真实存在过的,写作这种故事的时候,你应当担负什么样的责任?

所有的小说中都会有活生生的人。你都可以说它们是在偷用别人的故事,在世的或者不在世的人。对任何人物进行虚构都是合理的,但我的兴趣是从已知的事实出发——我并没有把埃莉诺·罗斯福写成一个长腿金发的舞女。

《卫报》:我被书中描述的中年时期的爱情打动了——这也是故事的魅力所在吗?

就像是某个东西并没有明显的美感,但你还是在其中看到了美。不过我确实挣扎过。她们都不漂亮。我必须要思考,她们看待对方时是什么样的感觉,她们凝望彼此的目光和世界看待她们的方式是不一样的,所以我的理解必须足够成熟,不能将两者混为一谈。

《卫报》:你在书中写道,“我们在玩火,但是告诉自己我们只是点燃了一支小小的、必要的蜡烛。”你本人也是这种态度吗?

如果你很幸运,爱上了对的人,你就会愿意去点燃这样的一把火。如果你能在对的时间、对的地点遇见对的人,那简直是上天赐予的礼物。

《卫报》:担任心理治疗师的经历会给你带来什么独到的见解吗?

我相信,如果你想让别人告诉你事情的真相,他们都会跟你说的,不论你的职业是什么。不信你可以随便去问一个理发师。

《卫报》:犹太人的身份会对你的写作有所助益吗?

有这样的几件事情影响了我的写作。首先,我无法想象自己不是女人。其次,我的整个成年生活都是作为一个母亲而存在的。我的第一个孩子是继子,我21岁的时候他已经10岁了。我对他来说也并不是什么难以亲近的人,我带他去看牙医,看医生,参加家长会,还有在他做噩梦时安慰他,这些都是我作为母亲的职责,也都塑造了我的写作。身为犹太人,当然也会有影响。我的每一本小说中,都至少有一个笑话来自于犹太杂耍的全盛时期。

《卫报》:写作生活需要你牺牲什么?

当个作家是很难的事,要成为好作家就更难了,即使做一个蹩脚作家也很难。对我来说,有孩子是件很棒的事情。当作家是天大的特权,但这条路并非总是一帆风顺,我们都花了很多的时间来抱怨和盯着窗外发呆。

《卫报》:而且你写出的东西可能不是你原来想要的。

我认为这是不可避免的。就像滑冰一样,你不跌倒就学不会滑冰。

《卫报》:有人能在生活中保持爱情吗?

如果你在一段长期关系中足够幸运的话,那么爱情会一直来来去去的,并且来的要比去的多。最明智的做法是嫁给对方的缺点,而不是无视它。你必须选择他们身上的缺点,因为每个人都会有缺点的。我的丈夫就有一种天不怕地不怕的鲁莽,我选择了这一点,因为我不想要对伴侣说(压低声音):“没关系,我们过马路吧,灯还亮着的。”

《卫报》:你的床头柜上有什么书?

罗素·霍本和莉莲·霍本的《讨价还价的弗朗西斯》(A Bargain for Frances),《辛波斯卡诗选》(Poems New and Collected),爱德华·圣·奥宾的《黑白道》(On the Edge),安德烈·亚历克西斯的《十五只狗》(Fifteen Dogs)。还有三支钢笔,两张空白索引卡,一支唇膏(焦糖色),一个粉红色的蝴蝶发夹(不是我的),还有一片纸,上面写着个“干”字。

《卫报》:上一本你读过的好书是什么?

凯特·阿特金森的《生命不息》(Life After Life)带给我很大的震撼。当然还有很多其他的好书,但我最先想到的就是这一本(我太落后了,有点尴尬)。

《卫报》:现在还在写作的作家当中,你最欣赏哪几位?

非虚构类的有安妮·法迪曼(著有《被灵魂抓住,然后摔倒》The Spirit Catches You and You Fall Down)、安妮特·戈登-里德(著有《蒙蒂塞洛的海明斯一家》The Hemingses of Monticello)、艾德里安·尼科尔·勒布兰克(著有《无章之家》Random Family)。我喜欢他们的原因就在于我选出的这几本书。

小说类的有凯特·阿特金森、朱诺特·迪亚斯、薇儿·麦克德米德、迈克尔·康宁汉,我欣赏这些小说家都是出于同样的原因:故事的讲述方式、口吻、文字清晰、观察细致,还带有一些幽默,不论他们是已成大家还是籍籍无名。

《卫报》:接下来你打算读什么?

我很少会去计划接下来要读的书。但是我猜我可能会去读莱昂内尔·施赖弗的《财产》(Property),还有卡里尔·菲利普斯的《日落时分的帝国》(A View of the Empire at Sunset),因为我在当代小说领域已经落后太多了。

《卫报》:除了你自己的小说,你最想写的是什么?

诗歌。我现在还没有能力写诗。简·凯尼恩的《幸福》(Happiness),还有简·赫斯菲尔德的情诗《每时每刻都有一只白色公牛正在闪耀着走进世界》(Each Moment a White Bull Steps Shining Into the World),我也想写这样的东西。

(翻译:都述文)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:卫报

原标题:Amy Bloom: ‘Being a writer is a tremendous privilege but does not always go smoothly’

最新更新时间:05/04 14:25

评论