接受界面文化(ID:BooksAndFun)采访前,仇大雄刚结束特殊人群“手写我心”工作坊的活动。“孩子是多么有创意啊。”他感叹道。他带着22位来自周围社区的特殊人群参观自己的展览,和他们一起用文房四宝作画、将画作拼贴到墙面上。见面与分别时,这位孩子们口中的“大雄爷爷”笑眯眯地与每一个大朋友和小朋友都握了握手,用上海话和他们交谈两句。

他说,他父母在世时会用上海话交谈,但家里其实并没有说上海话的习惯。离开中国这么多年,父母亦过世多时,乡音居然还如此顽强地存在于脑海深处,回到故乡就被轻易唤醒,就如他在今年3月写下的自述《日记之旅》所言:“我未曾料到的是,童年时光在返回上海的途中不断闪现,就像脑海中升起的烟花。这儿是你的目的地,是你的命运,是你最初离开的原点;同样的地方,阔别重逢却是70年之后。”

仇大雄,1946年出生于上海,1949年迁至香港,1964年前往法国巴黎大茅舍艺术学院习画,结识了瑞士女画家多丽丝,相知相许。婚后两人于1970年前往瑞士日内瓦定居。之后的二十多年里,他曾在多家跨国公司担任创意职位,还创立过自己的广告公司。直到1992年母亲逝世,已过不惑之年的仇大雄才重拾18岁起就有的梦想,正式开启艺术生涯。

出身世家令这位当代艺术家有些不同寻常。他是“明四家”之一的仇英(1494-1552)第十五世孙,他的父亲是国际知名的收藏大家仇焱之(1910-1980)。中国艺术的传世珍品自小就是他生活中的常见之物,传统水墨画的研习也是他孩提时代的重要记忆。在来到上海当代艺术博物馆举办自己在中国的首个个展“归家之路”(Zigzagging My Way Home)之前,他以收藏家的身份为国人所知,他曾多次向上海博物馆捐赠文物,涉及漆器、瓷器和犀角杯等多个品类,还曾经促成上博与瑞士方面的合作,成功举办多个展览。

然而承袭中国艺术传统在仇大雄的创作中没有占据最重要的位置。事实上,他的艺术风格体现的是一个华人移民在接受多元文化的熏陶下展现出来的兼容并蓄。丙烯、水墨、宣纸、竹、贴画、影像、动画、装置、雕塑、釉、火烧、抽象、文字……中西、古今的材质和技法融会贯通,化作一种全新的艺术语言。

中国观众可以从他的作品中找到中国文化传统的蛛丝马迹:在题为《挑竹签》的装置作品中,竹子被饱含墨汁的宣纸包裹住,涂上釉料,基座也被墨水涂成黑色,灵感来自经典游戏“挑竹签”;在《无题》(2007年)中,宣纸被涂上墨和清漆,覆在波浪般起伏的铁丝网上,重构一种类似中国画立轴的形状;而在创作于2004年的双联画《无题》中,弧形的墨色线条非常抽象,但材质又是充满中国意味的——“画布”由细密的竹篾排列而成,圆形的图案则是由折扇扇面构成……但这种联系仿佛就这样浅尝辄止了,这位仇英后人没有在创作中继承先祖对人物、山水、花鸟、楼阁等题材的惯常呈现方式,其作品内涵似乎在对中国文化有所指涉,又似乎仅仅只是艺术家的自言自语。

或许对于一位有抱负的大家之后来说,建立自我远比先人的光环庇佑更重要。“走自己的路”“创新”“不要比较”是仇大雄在采访过程中屡屡提到的话。他甚至不想多谈家族史上最成功的那位艺术家仇英,“即使你是仇英的后人,如果你的作品是垃圾,那就毫无意义。”为了讲述他与中国传统文化的渊源,此次展览还展出了四件来自上海博物馆的文物级藏品,不过仇大雄告诉界面文化,除了高凤翰制“宋坑小方壶”石、马厂类型彩陶曲折纹罐以及东汉绿釉陶狗外,仇英的《眠琴赏月图扇》并不是他亲自挑选的。“我认为忘记仇英和我父亲、做我自己的事情是很重要的。”

仇大雄拒绝按照“民族认同”“中国人”这些思路去阐释自己的艺术实践,甚至流露出极度个人主义的色彩——他说自己不是一个爱讲政治的人,不喜欢把自己的思考以挑衅的方式强加给他人(主要是西方观众),艺术创作主要是为了满足自己的表达欲望,和他人无关。就仇大雄的个人经历来说颇有种历经千帆后从心所欲的意味:他的父母生前并不支持他从事艺术,当他无需满足父母的期望时,他唯一的想做的就是听从自己的心。

不过他自己也明白,“无论喜欢与否,我们所有人都必然会传承一部分前人的东西”。无论是在中国还是其他地方,外界对他的介绍都是“来自上海的华人艺术家”。对于外国观众而言,他的这个身份可以帮助他们理解他的作品中“中国”的那个面向,但对中国观众而言,这个面向又似乎太过含蓄了些。仇大雄曾经说过,“抽象艺术对我来说很有吸引力,因为它不需要任何的历史背景或学识”。这固然能够在全球化的多元文化背景下引起更多观众的共鸣,但当观众熟知他未在作品中点明的历史背景和文化典故却又难以找到属于此间的问题意识时,他的“归家之路”是否真的顺畅?到底何处是那个“家”呢?

界面文化:身为“明四大家”之一的仇英的第十五代传人,你出身于一个对于中国文化史来说非常重要的家庭里。在西方长大的过程中,你是如何理解你的家族传统和中国文化的?

仇大雄:我不觉得自己出身在什么显赫之家。对其他人来说我们家族很重要,但对我们来说这就是一个普普通通的家庭而已。我尝试不去思考这些,因为这会对我的创作产生不利的影响。我的出身如何,这不重要。话是这么说,如今我当然知道我的家庭背景带有一定的特殊含义。总的来说,我的家庭对我产生的影响有两个方面。第一,我的父亲给予了我美感,我的母亲给予了我道德观念,所以一个是器物的一面,一个是精神的一面。

界面文化:由于捐赠与合作,你和上海博物馆有长期的友好关系,在中国你也以收藏家的身份为人们所知。作为一位当代艺术家,你是如何从你人生的这一面向里获益的?

仇大雄:我们做事不是为了获得什么。当我做一件事的时候,仅仅只是因为我想做,而不是为了回报。

这次展览展出的四件上博藏品,其中三件是我选的(然后他们建议我加入一件仇英的作品)。你看看它们的色彩、材质、壁画和象征意义,都是非常能够代表中国文化的。那件陶罐非常现代,看看它的纹样;会选择那件陶狗,是因为它体现了人与动物之间的关系;“宋坑小方壶”石是一件供人沉思的物品,也代表着文人精神——他们退隐到自己的内心世界里,思考社会。对我来说这些东西很重要,因为我们时不时都应该回望来路,而不是被自负和地位遮蔽双眼。

界面文化:所以展厅里的那件仇英《眠琴赏月图扇》不是你选择的?

仇大雄:我认为忘记仇英和我父亲、做我自己的事情是很重要的。即使你是仇英的后人,如果你的作品是垃圾,那就毫无意义。这或许仅仅只能说明仇英和你之间有某种神秘的联系,但仇英不能让我的作品变得更好,这要靠我自己。

当我开始创作的时候,我想的是建立属于我自己的艺术身份。我会用不同的技巧,不同的材料,有些材料非常朴实无华,比如说路上随便捡的一块木头,它没有绝对意义上的商业价值,但对我来说有内在价值。我认为问题的关键是我时刻在寻找一种本质上的中国精神,然后用一种不一样的方式表现出来。

界面文化:你曾经说过:“身份问题对我来说是一个两级问题:无论东方、西方,我认为自己都不正宗。我身处布满地雷的无人地带。”这句话是什么意思呢?

仇大雄:很简单,我同时利用西方和中国的技巧和表达方式,这让别人很难定义我。在西方,他们说我是中国人,但又不完全是中国人;在中国,他们又不了解我,所以我处于中间的状态。当你对自己的身份不确定的时候,你会想“天哪我在干什么?”你不知道你是在忠于自我,还是从中国绘画或西方绘画中借用了某些概念。对于任何一位艺术家来说,这个问题都是存在的,即我的作品是否能站得住脚?因此对我来说“归家之路”展览非常重要,这是我第一次正面接触我的同胞,他们对我的作品的反应非常重要,因为我或许可以借此在中国找到我的身份。

界面文化:你如何定义你的艺术?

仇大雄:这个问题很难回答,我也不知道该如何定义。我想,就是将普通的材料进化为不寻常的表达方式。普通材料指的是墨、宣纸这些中国材料和丙烯、清漆这些西方材料。昨天有一位艺术家来看我的展览,他说这个表达很北欧,有点包豪斯,同时他又注意到了一些非常亚洲的东西,所以他没法确认这是否是一位中国艺术家的作品。

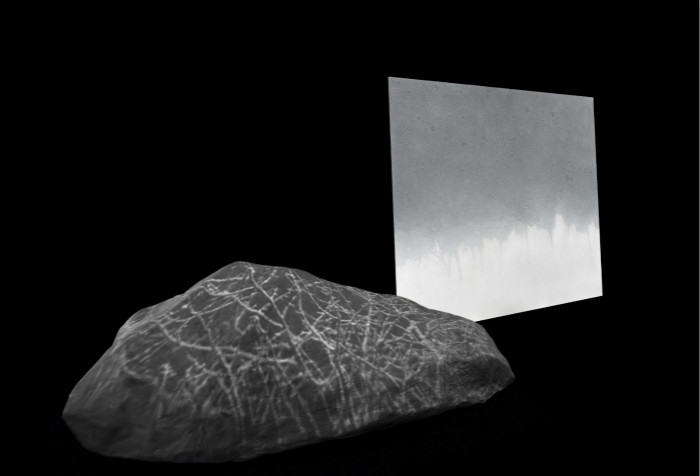

我不满足于做一样东西,作品可以是影像或其他东西,但重要的是当你把作品放在一起时,它们应该体现出连贯一致性。连贯一致是一种非常主观的东西。你看到我的《夏雪》了吧?那是一件影像作品,里面的那块石头可以和上海博物馆的那件“宋坑小方壶”石做对比。我的那块石头就是我在乡间捡到的,但我觉得它和上海博物馆的那块石头一样美。

界面文化:我特别感兴趣的是你对包括墨、宣纸、竹在内的中国传统材质的使用。你是否认为自己的创作承袭了某种中国艺术传统呢?

仇大雄:我不了解传统,中国的艺术传统太多了。我认为中国的艺术传统大多和对空间的把控有关,还有别忘了中国画是从黑白两色开始的。这是起点,然后你试着超越这个起点,赋予它更多的质感。我不是一个传统中国画画家,我也不掌握这样的技巧,但令我着迷的是水墨的无限可能性。我要如何以新的方式给我的创作带来传统水墨画同样的浓烈感受呢?

界面文化:《日记》很容易能让人联想到古代文人用毛笔随手写下点什么,却在日后被人当作伟大的书法作品。

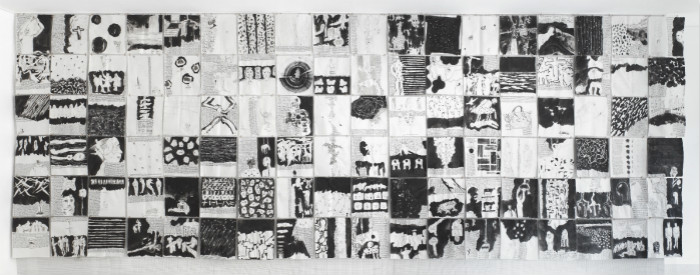

仇大雄:这件作品是自然而然形成的,1997年的时候我处于一个创作低谷,于是就随手涂鸦,然后这成了一种习惯,渐渐地风格也开始发生变化……我的日记有些是垃圾,有些很无聊——不过人生很多时候就是无聊的。

我的《日记》是我从现实世界中解脱出来的方式,和社会无关——无论是中国经济变好变坏或唐纳德·特朗普做了什么可笑的事——这些都是我试图回避的东西。《日记》是此次展览非常重要的一个部分。它的目的不是为了被人们阅读,而是为了展现过去20年的时光流逝,就好像以飞快的速度看完一部电影一样。

界面文化:对于中国当代艺术家来说,在他们登上国际舞台时身份政治似乎是个绕不开的障碍。如何传达他们的声音、将他们的生活经验转化为一种普世性的语言是一个问题。你对此的看法是?

仇大雄:中国的当代艺术家非常多,我太没有名气了,来谈这个有点不太合适……中国身份是个人们会感兴趣的东西,里面掺杂了政治因素等等。就我个人而言,我不是一个爱谈论政治的人,我不是一个政治艺术家,我的作品挑拨起思考,但不是为了挑拨而挑拨。我不想取悦西方观众,我只想一个人待着,说真的。什么能让我成为一名更好的艺术家?把60个瓷瓶子从天花板扔下来,把这个过程拍成影像?60个瓶子同时摔碎的场景确实很壮观,但我不想这么做。对我来说这不是中国文化的精髓,中国文化是更加文雅的。

界面文化:中国有着丰富悠久的艺术传统。作为一位当代艺术家,你是如何理解艺术传承与创新之间的关系的呢?

仇大雄:无论喜欢与否,我们所有人都必然会传承一部分前人的东西。与此同时我们也必须有所创新,不然艺术就会止步不前。创新就是去实验,去犯错,对任何一位艺术家都不例外。对我来说,创新是一种必然的需求,否则我回到中国能带来怎样的附加价值呢?没有任何价值。我想带来的是一些不同的东西——不同的立场、视角等等。我永远不会在我的人生中重复自己做过的东西,这是一切的动力。

界面文化:你认为中国当代艺术的未来是什么?

仇大雄:中国当代艺术的未来就是创新,就是真实面对自己的文化,就是做自己、不要复制别人。

(“仇大雄:归家之路”在上海当代艺术博物馆展出至10月17日。)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论