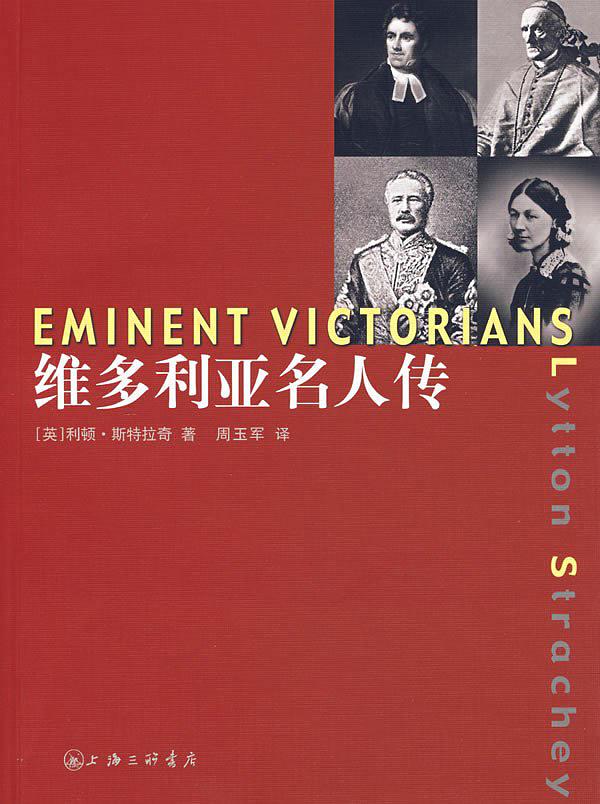

一百年前,英国传记作家利顿·斯特莱切(Lytton Strachey)的《维多利亚名人传》出版,这本书由四篇人物传记组成,作者优美的文笔让这些人物的天真软弱、放荡不羁或是咄咄逼人的一面变得柔和起来。与其说书中的名人是斯特莱切故事里的主人公,不如说是他“爆料的靶子”,其中包括弗洛伦斯·南丁格尔(Florence Nightingale)、戈登将军、托马斯·阿诺德(Thomas Arnold)和红衣主教曼宁。这四位名人中有现代护理的鼻祖,有大英帝国最受尊敬的军人,有建立英国现代公学模式的拉格比公学校长,以及英国国教中最杰出的神职人员之一,他们无一例外地在书中被质疑、被痛批,最终的形象变得滑稽可笑。

斯特莱切的文辞犀利如同手术刀,切掉了他们身上肥腻累赘的赞誉,揭开了这些维多利亚时代的名人们不那么光彩的一面——他们也不过是被迷惑的自恋者,他们的成就完全建立在对身边人残酷剥削的基础之上。戈登不仅嗜酒,而且“对男人有种特别的喜爱”,还掌掴过自己的仆从;曼宁主教为了更高的职业前景,从英国国教牧师跳槽到了罗马,成了天主教红衣主教;南丁格尔甚至成了个精神错乱的恶霸,让她圣洁的助手们身心俱疲;阿诺德呢,用一句讽刺的话来说,“他的腿太短了,和身体不成比例。”最后,他们四个人都明白,上帝是站在他们这一边的。

不论结果如何,今天的传记已经发生了嬗变。在100年前,在整个19世纪里,传记往往注重严谨含蓄,而不是秘密揭露。杰出的男人(以及女人,虽然她们的身影鲜有出现)往往会在报纸上留名,以兹纪念,就像把肖像雕刻在石头上一样。在每个镇集和伦敦广场上,你都能看到英国皇家海军之魂纳尔逊和政治家格莱斯顿的雕像,展示着他们最潇洒的一面,每个书架上也往往摞着厚厚的两本人生传记,这些书一般记录着传主一生公共事业的高光时刻,对其他方面则缄口不谈。这些被沉默掩盖的缺陷,包括但不限于同性恋、破产、违法、酗酒以及他们撒过的弥天大谎。毋庸置疑,伟人在书中往往也是好人。

从《维多利亚名人传》的第一页开始,我们就明白,这个初出茅庐的作家要搞点新动作了。在此之前,斯特莱切出版的唯一一本书就是一册学术批评。在《维多利亚名人传》中,他声称,讲述人物生平的老一套已经不管用了。“我们的父辈、祖父辈们大书特书,留下了如此大量的信息,”他解释说,二十世纪的历史学家和传记作家会努力寻找其中的规律,建立联系,最后形成一个言之成理的总结。而他需要的,就是一种“更加微妙的策略”。这位自传作家“将要在出人意料的地方突袭他的主人公,他会从侧翼或者后方进攻,出其不意攻其不备。他要让探照灯照亮模糊暧昧的低地,寻找那些至今无人知晓的东西。”这种蓄势待发的激烈冲突和老一辈人的叙述方式大相径庭,与其说他们是传记作家,不如说是忠实的家臣,他们对传主有趣的小癖好、小缺点心知肚明,但宁死也不愿意把它们公之于众,接受世界八卦的审视。

在这篇两页长短的序言中,斯特莱切也洋洋自得地否定了老一辈传记作家的偏好,他们把所有东西一股脑地记录下来,希望有些故事能脱颖而出,印在读者脑海中。然而事实并非如此,斯特莱切认为这么做只能让人觉得无聊,书中那“一堆堆大块的材料让人消化不良”,那些“马虎草率的风格”、“令人作呕的谄媚颂歌”,以及“缺乏筛选、没有分析、疏于设计,都十分可悲。”人们真正需要的,是“简化——切除所有冗长累赘的东西,只留下重要的文字,这才是今天传记作家的责任。”

斯特莱切在这里谈到的正是“有意味的形式”(significant form),这也是文学现代主义的指导原则,对包括弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)和爱德华·摩根·福斯特(Edward Morgan Forster)在内的布卢姆斯伯里文化圈的一群人十分重要。如何叙事可能和信息本身同等重要,甚至更加重要。传记和绘画、小说一样,不是冷冰冰的客观陈述,而应该有主观能动性,内含其自身的连贯的逻辑,然后蜻蜓点水地点一下故事背后的设计框架。事实证明,这种原则已经成为了一种令人兴奋的遗产。亚历山大·马斯特(Alexander Masters)的“边缘人口三部曲”中的第一部就是《斯图尔特:倒带人生》(2005),这难道不就是对自传文学形式的探索和挑战吗?即便是那些遵循传统规矩、详细记载传主从出生到入土的生平经历的作家们,也被斯特莱切“只保留最重要的东西”的思想解放了。现在读者们已经不怎么会在小说中看到主人公早餐吃了什么,不想知道他们往上数四五代的老人是哪里人了。希拉里·斯珀林(Hilary Spurling)包含上下两册的《大师马蒂斯》(Matisse)和罗伯特·卡罗(Robert Caro)层次复杂、角度丰富的杰作《权力之路:林登·约翰逊传》就是这一类传记最强有力的标志。在书的表达和形式方面,它们把那些厚重的、按照时间顺序一板一眼把生活细节记录在纸上的传统传记远远甩在了后面。

“除非一本自传中有值得引以为豪的爆料,最好是和性有关的新闻,否则似乎就丢掉了存在的价值。”

在第一次世界大战接近尾声的最后几个月里,斯特莱切主张以这种全新的方式撰写他人生平经历,并不是巧合。他自己也许并没有察觉,但我们一定能发现,他内心的渴望混杂着嫉妒和俄狄浦斯情结的愤怒,在他每一次选择写作对象的时候,这种心理都在施加着影响。所以当他把轻蔑情绪圆滑地投射到这些高尚的、表面看来具有社会公德心的维多利亚时代名人身上时,从一定程度上说,他就是在攻击自己的家庭。斯特莱切生于1880年,他的家庭位高权重,属于殖民地长官的家族。而他把南丁格尔和戈登将军两位名人选入名人传中,浇灭他们的威风,也毫不意外了,因为这两人同样也是大英殖民帝国的领军人物。南丁格尔全情投入,在克里米亚时期,她的生活完全奉献给了驻印度的英国军队,照料他们的身体健康,而戈登将军则是苏丹总督。除此之外,斯特莱切在寄宿学校的日子也不怎么好过,也许这就是他对阿诺德校长憎恶的源头吧。多亏了小说《汤姆·布朗的学生时代》(Tom Brown's Schooldays,1857)的奋力鼓吹,阿诺德被推上神坛,绘制了一幅理想的优秀英国青年蓝图:他应该是虔诚的,是个运动健将,富有男子汉气概,而且不爱耍小聪明。在斯特莱切的眼中,阿诺德是个同性恋,是陈腐无趣的无神论者,还是剑桥使徒社团的精英成员,找不到哪个人能比他更令人反胃了。

《维多利亚名人传》标志着传记风格恭顺积极、塑造正面形象的时代画上了句号,给整个文学体裁带来了前所未有的自由解放,令人欣喜若狂。从这时开始,人物传记的作家能够放开来写,既褒扬光明的一面,也收录性格中黑暗的一面。性丑闻、财务危机和整体上的道德堕落都被记录在案,公之于众,而不像从前那样被隐藏,最终被排挤到边缘,逐渐凋萎作内部知情人士的闲言碎语和难辨真伪的含沙射影。然而有时候这种改变似乎让人觉得,传记中公开坦率的披露就意味着无礼。近年来,除非一本自传中有值得引以为豪的爆料,最好是和性有关的新闻,不然就会趋于平淡,似乎就丢掉了存在的价值。另外,如果在调查的过程中,传记作者真的碰巧曝光了什么丑闻,那么这些内容很可能成为了人们评论的焦点,让那些没这么劲爆但依然十分关键的内容显得无足轻重。9年前,文学评论家约翰·凯里(John Carey)为英国小说家威廉·高丁(William Golding)写了一部自传,行文精明理智,颇具学术风范。这本书的信息来源主要是新闻报道,其中凯里大肆宣扬自己的发现——高丁还在牛津大学读本科的时候,曾经试图强奸他15岁的女友。结果是,凯里对《蝇王》《尖顶教堂》(The Spire)和《黑暗之眼》的独到分析,就淹没在这样的桃色新闻中了。

斯特莱切的《维多利亚名人传》把名人故事放在火上炙烤,他们的小缺陷如同溢出的油脂,嘶嘶作响,再撒上佐料,刺激着读者的味蕾。这种写法也在其他层面上给后世传记写作建立了一种别样的范式,甚至很可能带来一些破坏性后果。斯特里奇不相信调查研究,起码他对传记作家和历史学家的那一套是不屑一顾的。他不喜欢查阅一手资料,花上好几个小时翻找堆满灰尘的日记,去找那些坏掉的劣质管道(讽刺南丁格尔)和圣体(The Real Presence,指曼宁),斯特莱切从既有的历史记载和自传中拣选出自己需要的东西。事实上,他在撰写曼宁的自传时订了许多关于宗教史的书籍,这都是曼宁的房东觉得他正在看的。同样地,在写南丁格尔的时候,斯特莱切在很大程度上依赖爱德华·库克爵士1913年的传记,他原本也考虑到要写这么一本书,但因为弗洛伦斯·南丁格尔是个“可怕的女人”就放弃了这个念头。从库克费了九牛二虎之力才写成的传记中择优拣选自己需要的信息,组成活泼轻快的文字,“愤世嫉俗”地让这位“提灯女士”名声扫地,这显然有趣多了。

斯特莱切的成功表明,要为一个人写传记,无所谓你是第一人、第二人还是第二十个人,他卸掉对作家的要求,不必讲述老生常谈的故事,而是可以自由地书写自己想要的东西。这个原则在杰夫·戴尔(Geoff Dyer)1977年的力作、描述英国作家大卫·赫伯特·劳伦斯(D. H. Lawrence)传记性小说《一怒之下》中得到了完美彰显。戴尔没有额外进行更多传记和文学研究,而是别出心裁,记录了为自己无法对长期以来的文学英雄写出一部开创性作品的挫败感。和斯特莱切一样,他偏离了积满灰尘的档案,把自己埋在那些既有的印刷品、那些枕边读物和旅行消遣的材料中。

在《一怒之下》出版21年后,今天的传记文学依然带着斯特莱切《维多利亚名人传》的影子。1997年还被称作“实验性文学”的东西,到这时候已经是一种新常态了。麦克唐纳的《海伦的苍鹰》将对英国作家特伦斯·韩博瑞·怀特(T.H.White)的回忆,融入到了作者对驯鹰的回忆中;克雷格·布朗(Craig Brown)的《甜心夫人:玛格丽特公主的九十九个瞬间》(Ma'am Darling: 99 Glimpses of Princess Margaret)也同样精彩,在讲述“公主殿下的糗事”时有着斯特莱切式的欢乐,而且故事的年代顺序和章节结构都在美妙的文字中打乱了;珍妮·乌格洛(Jenny Uglow)的书名就更加直接了:《利尔:艺术与荒唐的一生》(Mr Lear: A Life of Art and Nonsense),这本书毫无遮掩地讲述了爱德华·利尔这位荒诞的作家从摇篮到坟墓的一生,前所未有地揭露了他的同性情结,以及在和自己性向斗争过程中内心的痛苦。他们都是斯特莱切的传人,我们对此万分感谢。

[英]利顿·斯特莱切 著 周玉军 译

上海三联书店 2007-05

(翻译:马昕)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论