按:书店的日子在这些年不是特别好过。随着网络书店、电子书、有声读物的兴起,人们去实体书店购买一本实体书的需求减少了。与此同时,传统书店的面貌和经营方式也在逐渐发生改变,例如,卖百货的书店、卖咖啡的书店、24小时书店、无店员书店,都开始进入我们的日常生活。另一方面,随着年龄的增长、活动范围的拓展,读者心目中的书店形象也发生了变化,从童年记忆中街口的小店,到旅行城市的某个朝圣目的地。

豪尔赫·卡里翁也是一个书店爱好者,他小时候有两个志向:当一名作家或是私家侦探。某种程度上,这两个志向融汇于他关于书店的寻访探索之旅当中。在《书店漫游:一段书店与文学的寻访之旅》中,豪尔赫·卡里翁探访了五大洲的书店,并串联起了从古罗马时代到二十一世纪整个世界的图书贸易史——那是一个炫目的世界,但同时也已迎来了日暮时刻。

纽约的斯特兰书店、巴黎的莎士比亚书店和桅楼书店、里斯本的贝特朗书店、利马的总督书店、东京的丸善书店、开普敦的朗知书屋、伊斯坦布尔的鲁滨逊·克鲁索389书店……这只是作者寻访轨迹的一小部分,那些已经消逝于时光中的书店与人,于书中再一次浮现。与此同时,作者像私家侦探一样发掘了诸多与书店命运息息相关的作家逸事:歌德、狄德罗、本雅明、博尔赫斯、乔伊斯、加西亚·马尔克斯……卡里翁也不吝于对这些同行品评一番。因此,这本书也可以看作是一本个性化的文学史。

书店无国界

文 | [西] 豪尔赫·卡里翁 译 | 侯健 张琼

每一家书店都是我们这个世界的缩小体。真正把你的国家及其语言同其他讲着不同语言的国家联系起来的绝不是一条条空中航路,而恰恰是书店里的那些摆满书架的长廊。书店中没有国界,但是每走一步,只需小小的一步,你就会踏足到不同的国家甚至是时空中:一本出版于1976年的图书可能就摆在一本昨天刚刚上市的图书旁边,这本新书可能是刚刚才被运到这家书店来的,闻起来还有木质素的味道(和香草的味道差不多);一本研究史前人类迁移问题的专著可能会和一本描写21世纪特大城市的图书挨得很近;加缪的全集后面可能紧跟着的是塞万提斯全集(不禁令人想起了J. V.福克斯[J. V. Foix]的诗句:“新物使我陶醉,旧物使我眷恋。”)书店里不会有宽阔的大路,你只可能会遇见几节楼梯或是几处门槛,或者连楼梯和门槛都没有。你转了个身,可能会发现摆放在一起的图书甚至连内容种类都不一样:古希腊戏剧伴着美国的现代小说,微观生物学的图书挨着摄影类图书,远东的历史和西部流行小说在一起,印度诗歌旁边是印第安纪事,昆虫学图书附近是讲混沌理论的书籍。

书店的布局方式与我们的世界的结构是一样的,我们的世界实际上也是由许多不同的小世界组成的。在书店这个世界中的旅行是靠阅读完成的,在这里甚至连时间都会变得缓慢,而且进行这种书店漫游压根儿无须有护照。但是,游览旧金山的青苹果书店(Green Apple Books)、委内瑞拉梅里达的白鲸(La Ballena Blanca)书店、伊斯坦布尔的鲁滨逊·克鲁索389(Robinson Crusoe 389)书店、蒙得维的亚的放大镜(La Lupa)书店、巴黎的书页的泡沫(L’Écume des Pages)书店、开普敦的朗知书屋(The Book Lounge)、布宜诺斯艾利斯的永恒的旋律(Eterna Cadencia)书店、马德里的拉法埃尔·阿尔贝蒂(Rafael Alberti)书店、萨拉戈萨的加拉莫与安蒂格纳(Cálamo y Antígona)书店、波哥大的被侵占的房屋(Casa Tomada)书店、智利圣地亚哥的重金属(Metales Pesados)书店以及它在瓦尔帕莱索的分店、那不勒斯的但丁&笛卡尔(Dante & Descartes)书店、伦敦的约翰·桑德书店(John Sandoe Book)或是马略卡岛的李特兰达(La Literanta)书店却让我感到自己像是在某本证明册上盖印章。可能我去那些书店只是为了证明我曾经到过这个世界上最好的、最有价值的、最重要的或是最古老的书店,但也有可能只是因为布拉迪斯拉发突然开始下雨了,或者是因为我需要在安曼寻找一台能联网的电脑,再或者是我想在里约热内卢的旅途中歇歇脚,当然也有可能是因为我在秘鲁或日本厌倦了对一座座神庙的参观而想找点其他事情来做。

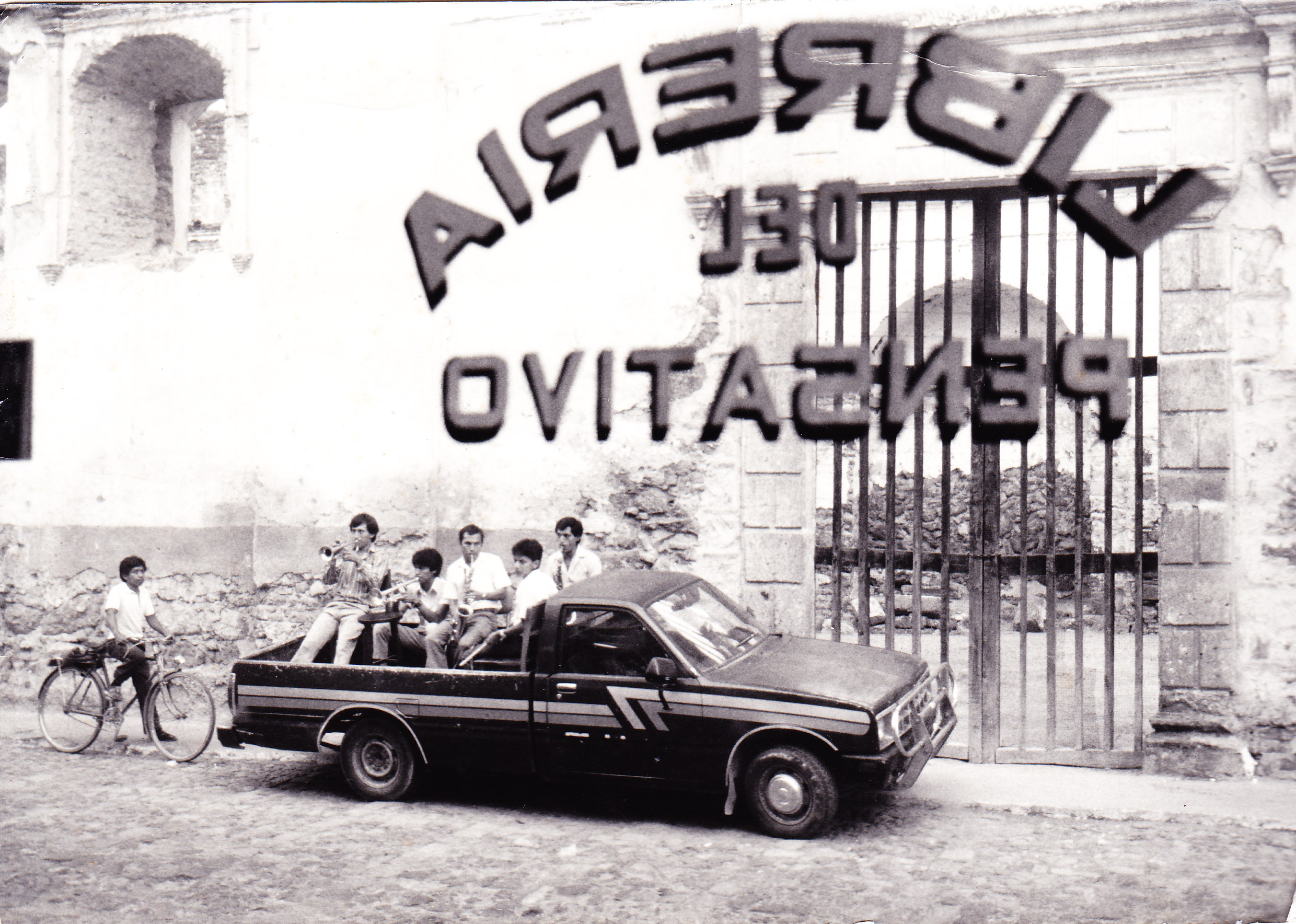

我最早去的有影响力的书店是危地马拉城的思考者书店(Librería del Pensativo)。我是在1998年7月下旬来到危地马拉城的,那时的危地马拉人仍处于赫拉尔迪主教离世的震惊中,他是在发表完四卷题为《够了,危地马拉》的报告两天后被残忍刺杀的。赫拉尔迪主教在报告中记录了近36年的军事独裁统治中发生的约54000件侵犯人权事件。凶手甚至毁坏了他的头部,让人很难辨认出他来。在那时局动荡的几个月中我更换了四五次居住地,我印象最深的还是由向日葵酒吧、画廊、书店和其他商店组成的文化中心。思考者书店诞生于1987年的旧危地马拉城,那时这个国家仍处在战乱之中,我们要感谢安娜·玛利亚·科菲尼奥的毅力,要是没有这位刚刚结束在墨西哥的长期居留而回到危地马拉的人类学家的话,思考者书店也许就不会存在了。阿尔科街上思考者书店所在的位置原来曾是一家加油站和机械修理厂,在那个年代,在这里可以清晰地听到从四周的山里传出的游击队、军队和预备役士兵们开火的声音。和世界上其他许多书店一样,思考者书店也会引进大量的书籍,但是它尤其关注本国文学,还会举办艺术展览,这使得它很快就成为了焦点,也使它变成了抵抗和开放的中心。在创建了一家专注于出版危地马拉文学的出版社后,书店的经营者们又在首都开设了分店,这家店存在了12年,在2006年关门了。而没有人知道,我曾在这家书店中度过了一段很快乐的时光。

在书店关门时,毛里塞·埃切维利亚(Maurice Echeverría)这样写道:

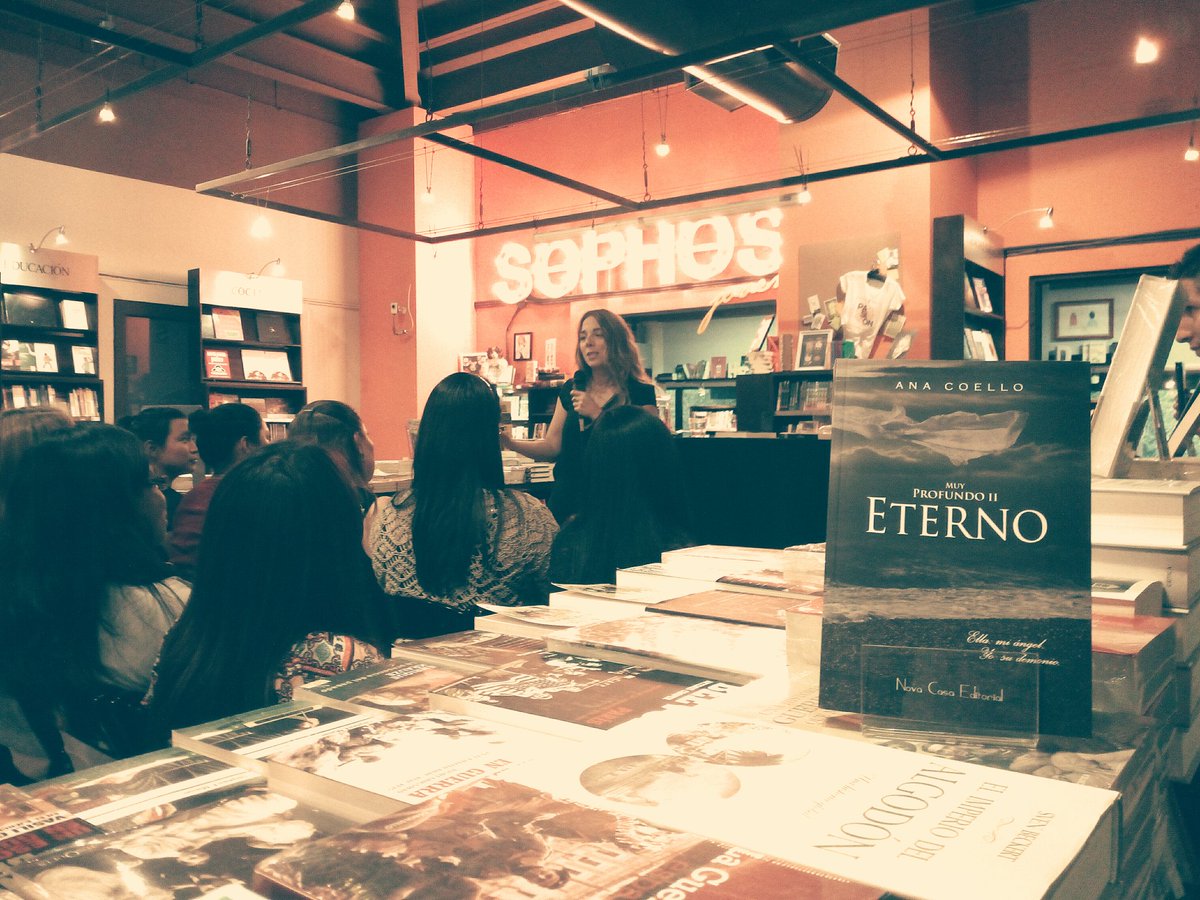

如今,随着索夫斯(Sophos)书店的出现以及阿尔特米斯·爱丁特尔(Artemis Edinter)书店的扩张,我们几乎都已经忘记了是思考者书店在那段文化崩坏的岁月里给我们留住了智慧的火种。

我在网上搜索了一下索夫斯书店:如果我现在还住在危地马拉城的话,毫无疑问我是愿意在这里度过一个个下午的。索夫斯书店非常宽敞,采光很好,还有餐饮区,而且已经开了多家分店。看到索夫斯书店你很容易会想起里斯本的慢读(Ler Devagar)书店、墨西哥城的钟摆(El Péndulo)书店、纽约的迈克纳利·杰克逊(McNally Jackson)书店、伦敦的伦敦书评(LondonReview)书店和米兰的科莫街10号概念店(10 Corso Como),这些书店都有大量的读者群,甚至已经变成了朋友们之间约会碰头的地点。1998年我到危地马拉时,阿尔特米斯·爱丁特尔书店已经存在了10余年,目前有8家分店,很可能在我的书架上就有从这家书店买的书,只不过我不记得了。在思考者书店我看到了诗人温贝托·阿卡巴尔(Humberto Ak’abal)的面庞、双手和他那散开的长发。我通过磁带记住了诗人的一首诗作,如今的玛雅人依然会放大声音去听那种磁带(“为了/我们/印第安人/天空终结于/额头绑着的/拴物皮带之处”);我看到一个男人蹲在地上跟他年幼的孩子在说话,我还看到他那得克萨斯式的皮带中露出了一支手枪的枪托;我在那里买了罗德里格·莱伊·罗萨(Rodrigo Rey Rosa)的《如果……请杀死我》(Que me maten si ...),由堂吉诃德出版社印刷,印数为1000册,于民主选举后的一个月出版。这不是什么好版本,纸质很差,事实上我买回来后压根儿就没翻看过,因为那本书的纸张总是会让我想起小时候妈妈给我用来卷夹肉面包的纸;在思考者书店我还买了几本其他的书:《够了,危地马拉》(只是一本精华本,而非四卷全套)、《军国主义化的儿童》《性侵犯实例》《暴力的手段》《军队的性与心理掌控》。看上去我买的书都不是一家正常书店会出售的书。

我在书桌上铺开所有我的收获时(明信片、海报、笔记本、照片之类的东西,每次旅行之后我都会把他们整理到一个文件夹里,为的就是写这本书时来用),我觉得自己的眼前展现出的是一幅世界地图,我得到的绝非只是护照上几个印章那么简单。或者换个说法:是属于我自己的那个世界的地图。对于书店的探索也是对我自己人生发展轨迹的一次探寻:哪些书店已经关门歇业了,哪些换了地址,哪些开了分店甚至把分店开到了国外,哪些改变了经营策略,哪些开了网店,等等。这张地图随着我旅行的脚步而不断得到完善,但却永远都不可能是完整的,因为总会有更多我从未到过的重要且有意义的书店,这样的书店可能会有数十甚至上百家。很多书店如今正处在衰败或消失的过程中,它们迫切需要被记录下来,而书店的这种状态也需要人们去反思。事实上读者在本书中进行这样一次书店漫游也会感觉自己已经身处此处或远方的各个书店之内了,那些书店没有国别之分,阅读它们的历史就像进行了一次时间旅行,这种旅行可以让所有人放松下来。类似的旅行经历是你在任何一个单独的国家都难以体会到的,因为在几乎所有国家,像思考者书店这样的书店都正在消亡,或者已经变成了一个旅游景点,又或者如今只在网上经营了,再或者已经成为了诸多加盟店的共用名,为的只是再借老牌子来用用。看着眼前堆放着的东西,我不禁想起了迪迪-于伯尔曼在其《地图,你是如何驮起世界的?》一书中所提到的“流浪的知识”的说法,他认为在书店之中“既有情感的因素又有认知的因素”,那么我的书桌此时也“同时处于有序和无序的状态之中,或者说,既富有理智又富有幻想”,因为“在桌子上,你可以把物品拆散、弄碎、毁坏”,也可以把它们“粘合、堆积、整理”,因此几乎所有物品都有“多重属性”,“时间和空间也并非只有单一属性,它们实际上在不停地相互相互排斥与交融”。

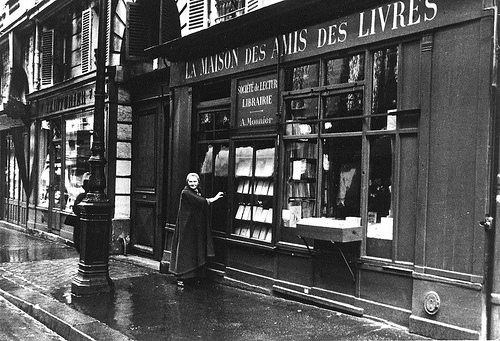

把书店的历史和图书馆的历史两相比较的话,就可以很清楚地看出诸多不同。前者缺乏连续性,也没有太多的官方支持。书店的类型往往取决于个别人对于社会问题的态度,这一点在使得书店更加自由的同时也造成了很少有人会去研究书店的结果,甚至很多时候在旅游手册中你都找不到书店的影子,更别提会有人拿它作为博士论文的选题了,这些状况如果想要得到改变,恐怕只能等到某家书店完全消失、变成一个神话之后了。例如17世纪时在邻近的三十几家书店中有一家名叫鹦鹉书店(The Parrot),它的经营者威廉·阿斯普雷(William Aspley)不仅是一名书商,还是莎士比亚的编辑之一;还有巴黎的奥黛翁街(l’Odeón),在这条街上曾出现了阿德里安娜·莫尼耶的书友之家(La Maison des Amis des Livres)书店和西尔维亚·比奇(Sylvia Beach)的莎士比亚书店;伦敦著名的查令十字街,因一部我个人最喜爱的非虚构作品、海莲·汉芙的《查令十字街84号》(这部作品把图书世界和人类的情感巧妙地结合在了一起)而闻名天下,我曾经无比激动地发现在戈尔兹伯勒书店(Goldsboro Books)的橱窗里正在售卖一本初版的《查令十字街84号》(售价250英镑),这家书店以贩卖初版复刻图书为主,就位于查令十字街上,但是周围却没有人知道汉芙书中描写的书店到底在哪里;马里尼(Dei Marini)书店后来改名为卡塞拉(Casella),于1825年由热纳罗·卡塞拉在那不勒斯创办,后由其子弗朗西斯科继承,后者在19世纪末及20世纪中叶曾在书店里与马里内蒂(Filippo T. Marinetti)、爱德华多·德·菲利波(Eduardo De Filippo)、保尔·瓦雷里(Paul Valery)、路易吉·伊诺第(Luigi Einaudi)、萧伯纳(George Bernard Shaw)、阿纳托尔·法朗士(Anatole France)等人有着密切的来往,当时法朗士就住在哈斯勒酒店里,他甚至把卡塞拉书店当成了自己的工作间;莫斯科的作家书店利用20世纪前二十年这段相对自由的时间为读者奉献了大量高质量的文化类书籍。图书馆的历史则可以准确地被描述出来,可以按照城市来讲,按照地区、国家来讲也并无不可,你可以查到关于图书馆历史的大量参考文献,甚至在你要研究的图书馆里就能找到关于它的文件,几乎每座图书馆都保存着记载有自己历史的文档,还会保存有合同、买卖书籍的明细、统计表格或是按年份分类排列的文件。然而如果你想了解书店的历史,恐怕只能到影集里、旧地图里、已经消失的或是仍然存在的旧址上,甚或小说及散文的片段中去寻找蛛丝马迹了。

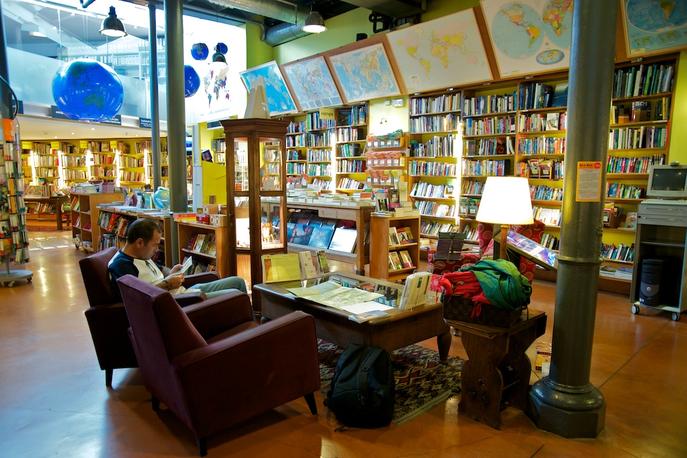

在翻看眼前的参观手册、明信片、海报、书单目录、笔记和照片的过程中,我又发现了好几家绝少有相关记录的书店,可能是因为它们的经营范围太过独特的缘故。我指的是几家以旅行为主题的书店,这很奇怪,因为几乎每家书店里都会有那么一小块旅游类图书专区,但这几家书店怪就怪在它不像那些专门卖儿童图书、漫画、旧书、绝版书的店那样专门卖旅游类书籍,整个书店的主题就是旅行:在这些书店里,图书不是按种类分类的,而是按照地理概念来划分的。这类书店中最有名的大概要属阿泰尔(Altaïr)书店,它的总店位于巴塞罗那,这家书店里卖的无论是诗歌、小说还是散文,全都是按照大陆和国家来划分的,所以你会在某个国家的旅游书和地图旁边看到那个国家的作家们的作品。在这些书店里,图书分类的方式和它所售卖的图书一样都是主角。如果你沿着阿泰尔书店给你设计的路线走下去,穿过橱窗,你会首先看到一个公告牌,公告牌后面摆放着很多家居杂志。再然后就是小说、历史书和旅游手册,都是关于巴塞罗那的,之后则按照从近到远的顺序排列书籍:从加泰罗尼亚、西班牙、欧洲到其余的大陆,整个世界就分布在了这家两层楼的书店之中。在一楼还有卖世界地图的地方,最里面还有一家旅行社的摊位,因为无论是公告牌上的信息、杂志的内容还是阅读后的感受都促使着读者踏上旅途。

(本文节选自《书店漫游:一段书店与文学的寻访之旅》,经出版社授权发表)

[西] 豪尔赫·卡里翁 著 侯健 张琼 译

生活·读书·新知三联书店 2018年6月

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论