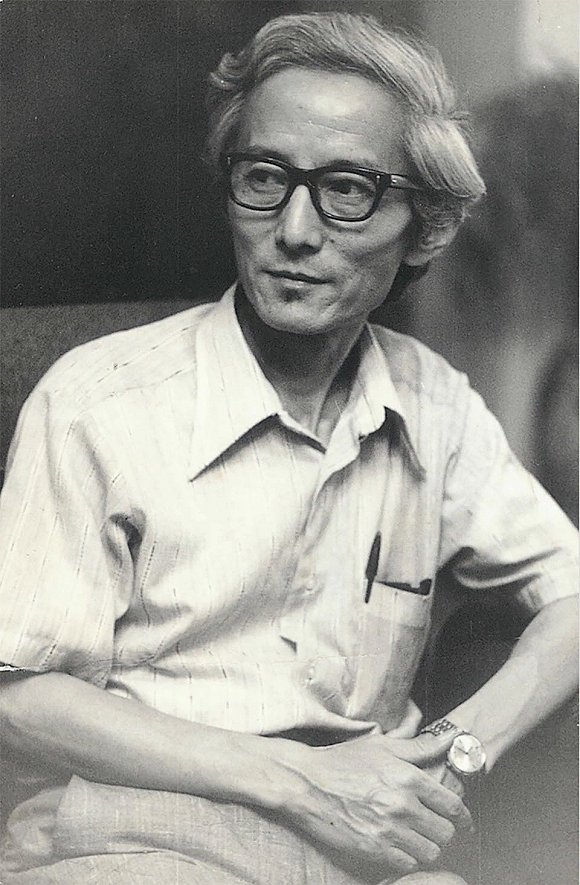

前日,由中国人民大学文学院、腾讯新闻、东方文学国际写作中心联合主办的“21大学生世界华语文学盛典”在中国人民大学举办,向台湾作家朱天文致敬。今年是该盛典举办的第二年,去年的致敬人物是哈佛大学东亚系暨比较文学系讲座教授王德威。

朱天文在现场发表了以《一个书写者的位置和时间》为题的演讲,探讨了“奖”与声誉的意义。“华语文学人物”的终评委员是21位人民大学创作班研究生,她认为这一点极为特殊,“在国内外我所接触过的各种文学奖,这是仅有的。”朱天文在演讲中说,“大学生站在一个干净清爽的位置上,汉纳·鄂兰(大陆译名汉娜·阿伦特)所说‘没兴趣,无利益,不参与’的位置。是对甚么没兴趣,无利益,不参与?我回答大家,对声誉,对财富,对权势,”所以获得这一奖项“让我更感到光荣”。

从1972年创作首部小说《强说心愁》算起,朱天文的写作生涯至今已有近五十年。人大文学院教授、作家梁鸿在颁奖词里写到,一方面,朱天文“关注台湾复杂的政治历史构成和转型时期台湾人的生存状态和精神状态,她的小说里充满离散和乡愁”,另一方面,她也始终对都市经验和性与性别议题保持关注,在写作中将个体精神的“荒凉与物的繁密结实构成强烈的反差”,从赢得《中国时报》百万小说大奖的作品《荒人手记》到长篇小说《巫言》,无不如此。作家阎连科从这一奖项的性质和初衷——一年一届,推选一位对华语文学的写作、研究、推介有重要贡献的作家、学者或翻译家——出发认为,“第一届盛典我们致敬王德威先生,因为他对华语推广做出了巨大贡献。第二届盛典我们致敬朱天文女士,因为她的小说和电影让我们的华语、我们的方块字在世界上流传。”

在颁奖典礼当天上午,朱天文与人大写作班的青年作家们进行了交流。作为“活得久一点,多那么一些人生阅历”的写作先行者,她分享了五个与其写作生涯紧密联结的概念——“倾听”、“念念不舍”、“修复碎片”、“歧路花园”以及“抵抗时间,抵抗遗忘”。与同为作家、热心公共事务的妹妹朱天心相比,朱天文的风格常常被视为“云端散步,冷冷的在高处”,但她认为,二人的写作属于“不同的抵抗姿态”,“和天心作品一半现实一半虚构的组合不同,我比较像卡尔维诺,沉重的现实是作品的基石,作品主体是虚构的内容。其实这是不同的抵抗姿态,但共同点在于‘轻盈’,不同于‘飘飞’,还是会受到地心引力的影响,与现实有距离但不至于太远,”朱天文在同作家班的交流中说。

声誉:真正最该赋予声誉的,正是那些并不在意和喜欢声誉的人

写作近半世纪,朱天文一路获奖无数,从1976年《乔太守新记》获联合报小说征文奖、1994年《荒人手记》获首届《中国时报》百万小说奖,一直到2014年,她捧得了第4届美国纽曼华语文学奖。在剧本领域,她担任编剧的《悲情城市》《刺客聂隐娘》等作品曾数度入围台湾电影金马奖最佳原创及改编剧本奖。

但这次的“华语文学人物”评选仍让她感到“格外新鲜难得”。由21位大学生最终讨论和评定的奖项,究竟有何格外特殊之处?她引用汉娜·阿伦特的话,认为大学生的位置是“一个对声誉、财富、权势没兴趣,无利益,不参与的位置”,并更加引申一步提出,“其实这个位置,大家驰骋一下想象,不正是上帝的观看位置,降落于人间,不就是史官,一个史官应然站定的位置。”

这里所说的史官的位置,指的是“自成一系甚至一代代相传的独立家族或学门,隔离于权势和财富之外不交流,唯以专业来工作”。朱天文说,“史官把原本纪实性的书史工作,加进了对错是非善恶的反省,改正了实然发生之事,成为一个‘报称系统’。这是春秋之笔,乱臣贼子惧,帝王都怕的。”

从这一奖项延伸开来,声誉在今天意味着什么?在一个财富和权力如此密实的现实中,声誉有何种力量?她引用作家唐诺的新书《我有关声誉、财富和权势的简单思索》里的一则老笑话,将声誉比作一根绳子。

“你怎么会被官府抓去?”

“我拿了人家一根绳子。”

“才一根绳子也报官?”

“绳子另一头系着他们家的牛。”

朱天文说,“声誉是这根绳子,它本身也许毫无价值还带点做张做致,但它系着、系住很多有价值的人和事。”声誉亦有悖论,“真正最该赋予声誉的,也许正是那些并不在意、喜欢声誉的人,”声誉也时常暴露其脆弱、不确定和虚伪的一面,并且对财富和权势靠近或谄媚,但唐诺和朱天文都认为,我们仍应为声誉辩护并捍卫声誉这一象征“善”的能量和系统,“因为声誉单独地探向应然世界,联系着也相当程度决定着,我们对应然世界的必要思索,及其可能的数量、幅度、范畴和内容——简言之,那头牛。在财富和权势统治的实然世界里,我们奋力留下一些应然的事物。”

时间:以零叙事抵抗时间,以离题逃逸死亡

一直以来,“时间”是朱天文以写作抵抗的对象,也是她在写作中反复思考、不断回归的主题。

二十多年前,她在《荒人手记》的结尾写到:“时间是不可逆的,生命是不可逆的,然则书写的时候,一切不可逆者皆可逆。因此书写,仍在继续中。”如今回望,她在演讲中重申,“整本小说如果有主题,也许即是抵抗时间,抵抗遗忘。”

而在十年前的《巫言》中,她试图“实验一种有无可能的、能把时间变成空间的、一种‘歧路花园’”,希望以“零叙事”的写法把时间带入歧路和迷宫之中,“把推进的时间变成无与伦比的空间,流连其中,我们观之不尽、赏之不完遂而忘返。”

这种先锋的写作尝试,既与博尔赫斯的短篇小说《歧路花园》有相通之处,也受到了卡尔维诺《写给下一轮太平盛世的备忘录》(大陆译为《新千年文学备忘录》)的启发。朱天文认为,卡尔维诺将“离题”作为一种写作策略,为的是繁衍作品中的时间并拖延结局,进而逃离死亡的捕获。

时间迷路之后,叙事停留在永恒的当下。朱天文对当下的专注以及由此而来的精准的文字风格,被王德威誉为“文字炼金术”。另一方面,她认为同位作家的父亲朱西甯也以“一个书写者的独特时间,和他绝无仅有的位置”实现了对时间的抵抗。

朱西甯八易其稿,在生命的最后十年里第九次开笔写作《华太平家传》,写了五十五万字未完。朱天文在题为《一个书写者的位置和时间》的演讲中说,“他是用我们这个‘实然’世界的材料,在打造他心目中那个‘应然’世界的熠熠梦土了。晚年的他,当他说‘我是写给上帝看的’——为父亲不平的朱天心直接呛‘你也太抬举上帝了!’但就在此刻,我亦才忽然明白,对这位专注打造梦土的书写者,时间也只好叹息着站在一旁。

苦劳:成功的故事不值得下笔,失败与废墟更有意思

眼下除了正在参与拍摄“在岛屿写作”系列纪录片《文学朱家》,朱天文也在写两本新书。在作家班交流的过程中,她透露说,“一个是长篇小说《在民国的黄昏里》,写的是我所经历的台湾的这半个世纪,也是写我的父母。另一本是散文集《只有一个人的叛事》,写的是我身边的在文艺圈的朋友们,他们都是‘新天使’,逆着潮流而行,去关注失败和废墟。”

在朱天文眼中,所谓“新天使”,指的是一群逼视破碎的历史,把被进步的风暴摧毁的世界碎片拾捡、擦拭、分类,将它们修补成破碎而完整的事物的人。在她看来,无论是中国传统小说中盛极而衰的故事还是那些关于成功的故事,都不是值得下笔的事物,反而是那些被掩埋的失败、没有人遗补的废墟更有意思,也更值得写作者用心。

“写作者就是劳动者,在滔滔往前的人群里做一个呆在角落的人,这是我理想中的一个劳动的身影。”对待散佚在宏观叙事与线性历史中的细微琐碎,以及被所谓“真相”和“主流”遗忘的边缘人事,朱天文认为不仅要“盯”,还要“盯得住”,这是写作的基本功,与素描之于绘画的意义相似。“看两眼和看三眼四眼是不一样的。现在很多台湾年轻人的作品读起来,感觉他们盯两下就不想盯了,就走神了,这导致他们的作品也有些站不住脚。”这种勤恳的写作方式在某种程度上类似于人类学田野调查方法中的“蹲点”,列维-施特劳斯是她最爱的作者之一,施特劳斯的代表作《忧郁的热带》被她戏称为“奶嘴书”(床头书)。

除了通过自我隔离来“专志凝神”于写作、像“山顶洞人”一样不用电脑也不用智能手机,朱天文还与青年作家们分享了其他一些磨练笔力的经验。“写作的续航,一是需要阅读,这是跨时空的功力培养与database的储备;二是需要生活历练,以一颗柔软谦逊的心去聆听;三是自省。你不能一直处在幸福题材的包围中,虽然去尝试新东西会有失败的风险,而且自觉性太强会削弱创造力,但我宁可这样。”朱天文说,“因为你知道你在尝试什么,你愿意往前去而非停留在已经成功的东西上面。突破的尝试可能是失败的,但这种失败也是有意思的。”

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论