撰文:万惊雷

法兰克福之行

1928年的下半年,诗人徐志摩曾有一次长达近半年的环球之旅。这一年的6月,徐志摩和友人王文伯同行前往美国,然后经欧洲转赴印度拜访泰戈尔,11月始返回国内。在旅途中,徐志摩保持着和朋友们的通信,而他给妻子陆小曼的去信自然更为频繁。几年后他曾在信中称“我那时寄回的一百封信,确是我心血的结晶,也是漫游的成绩”(1931年3月19日致陆小曼),但由于陆小曼的疏忽,这百来封信件在当年保留下来就不到十封,而且多为旅途前半段的信件。为此徐志摩还曾在信中质问 “前三年我去欧美印度时,那九十多封信都到哪里去了?那是我周游的唯一成绩,如今亦散失无存,你总得改良改良脾气才好”(1931年5月14日致陆小曼)。

这批信件的丢失,不仅让诗人向爱妻发了脾气,也给后来的研究者们带来了麻烦。也许是因为第一手资料的匮乏,对徐志摩这次环球之旅的动机和细节,徐的生平研究者和传记作者至今都语焉不详,尤其是对徐志摩这次旅途中的法兰克福之行,更是鲜有提及。

陈从周编定的《徐志摩年谱》对徐志摩此年的欧美之旅一句带过,仅提到徐经过印度和英伦,未涉及徐志摩的德国之行。台北传记文学出版社的《徐志摩全集》中的年谱部分也仅仅重复了陈从周的说法。其他传记作品也基本都将徐志摩的这一段旅途略过。

在德国巴伐利亚科学院收藏的汉学家卫礼贤(Richard Wilhelm)遗稿档案中,有一封徐志摩寄给卫礼贤的六页信笺手稿,信的开头写到:“希圣先生有道:佛府别后,即由马赛迳抵印度,访泰谷尔先生。于圣地小住八朝,备承渥遇。又登喜马拉雅大山,风云壮丽,甚发遐思。归途游缅甸、南洋,亦广闻见。抵沪以来,已逾半月……”

徐志摩信中提到的“佛府”是当时国人对法兰克福的简称。1924年夏,卫礼贤从北京回到德国,在法兰克福大学任教,次年在当地成立了一所研究中国学术的“中国学院”。徐志摩了解卫礼贤对中国古典文化的偏爱,因此用他的中文自号“希圣”相称,还特意采用了文言体。这封信上注的日期为12月8日,虽然未标明年份,但根据内容可判断为写于1928年。

显然,徐志摩在法国马赛登船前往印度之前,曾有法兰克福一行。此信就是徐志摩从印度回到上海,接到卫礼贤来信后的复信。信中,他还感谢卫礼贤接洽德国各大美术馆博物馆,并请卫礼贤代购部分德国名画印品,为次年在上海举行的首届全国美展做准备,这也多少道出了徐志摩法兰克福之行的目的。

其实,台北版《徐志摩全集》的主编之一蒋复璁,是应该了解徐志摩的此次法兰克福之行的。徐志摩回到上海之后,在给蒋复璁的信中,谈及了他赴法兰克福之事:“此行先后五月,由纽约而英伦,更经柏林巴黎到佛府,与卫礼贤畅叙甚欢。游印度三星期,见诸大菩萨,登须弥高峰;心愿大偿,欢喜无量”(1928年12月3日)。

卫礼贤是徐志摩和蒋复璁共同的熟人。1922至1924年,卫礼贤再度赴华期间,一边在德国驻华公使馆工作,一边在北京大学教授德国文学和哲学。蒋复璁曾在北京大学旁听过卫礼贤的课,据他的回忆,“当时校中还有一位德国籍汉学家卫礼贤在此教德文,我有很多德国文学方面的著作就是跟他读的”(中央研究院近代史研究所《蒋复璁口述回忆录》)。不过,台北版《徐志摩全集》中的年谱,并非蒋所亲自编撰,全集主编蒋复璁和梁实秋可能对徐志摩法兰克福之行的细节也并没有太在意。

在卫礼贤遗稿档案中的日记部分被整理出来之前,徐志摩法兰克福之行的行期和目的,只有通过他此行前后写给友人的信件做一推测。例如,尚在英国的徐志摩给胡适写信,提到他想去德国的打算:“英国大约住至九月初旬,迟至初十必走,颇想去德国溜达一星期。巴黎总得到,但至多留四五天。我的船是九月二十一自马赛行,一直到Bombay,再坐火车去Calcutta”(1928年8月21日)。信中,徐志摩还简略地提及一个美术馆的计划,披露了他想去德国的意图,“其次德国印画真好,名画已多有复制。一如真迹,荟其尤精者作一展览,大可转移国人对洋画印象,比较亦不费,九月中拟专去Munich及Leipzig探问此事。”

从伦敦南下地中海沿岸的马赛上船,以当时的交通状况,必然要经过巴黎。徐志摩想利用这段旅程,顺道前往德国,而其目的便是物色或购买德国的名画复制品。但在给胡适的信中,徐志摩只提到慕尼黑和莱比锡两个德国地名,未涉及法兰克福,也未提及要和卫礼贤相聚。徐志摩还在信中建议,“我意最好由我带回一些印画及prints以为标样,同时与各大印画所接洽整套购置方法。此函到时,至快约在九月八九日,如能于接信五日内商问蔡先生电汇款来Sinolegate London,尚可于行前向Munich及Louvre购备带回,否则又多须时日矣”。徐志摩的设想固然不错,但事涉拨款、汇款、购画等多重环节,以当时的通讯条件,想在月内办妥则多少有些仓促。

在法兰克福之行的前后,徐志摩还曾两次给泰戈尔的秘书、英国人恩厚之(Leonard Knight Elmhirst)写信,第一封信提到:“今晨我往伦敦,明天下午到德国。来函盼望寄法兰克福地址便可”。徐志摩给恩厚之留下的地址便是卫礼贤所在的法兰克福大学中国学院。他从法兰克福寄出的信则写道“一到法兰克福就收到来函,谢甚。我在德国到过不少地方,也看过不少的人,现在我要往巴黎去了”。徐志摩的这两封信分别注明为1928年9月的星期五和星期六,未写具体日期。不过,根据1928年的年历,在徐志摩马赛上船的9月21日之前,9月份只有两个周末,因此也可以容易地判断出,徐志摩给恩厚之的这两封信分别写于1928年的9月8日(星期五)和9月15日(星期六)。这样,他离开伦敦的日期应该是在9月8日或9日,9月9日到达德国,而他离开法兰克福前往巴黎的日期则是9月15日。可以作为印证的是,在即将离开马赛港前,徐志摩再致信胡适道:“欧游已告结束,明晚自马赛东行。巴黎三日,故侣新知,共相欢叙,愉乐至深”(1928年9月20日)。可见,徐志摩在9月15日告别卫礼贤后,从法兰克福前往巴黎,逗留三日,再从巴黎前往马赛,启航前往印度。不过,据此却仍然难以确定徐志摩到达法兰克福的日期。

仅从以上给胡适的书信内容来看,很可能会让人以为,徐志摩原先的计划是前往慕尼黑和莱比锡,而最后临时转念去了法兰克福和卫礼贤会面。实际上,徐志摩和卫礼贤的这次重逢却是从牛津开始的。卫礼贤的日记记录了他和徐志摩在英国和德国相聚的前后经过。1928年的8月底,当徐志摩在英伦逗留之际,恰值第17届国际东方学者大会在牛津举行,大会从8月27日持续到9月1日。卫礼贤和若干德国学者也从德国赶来与会,卫礼贤并在大会上做了关于戴震的学术演讲。大会结束前的一天,徐志摩赶到了牛津,和卫礼贤会面。卫礼贤在8月31日的日记里写道:“徐志摩到了,和他一起吃午饭……和徐志摩及奥格登先生一起喝咖啡。”奥格登(Charles Kay Ogden)是英国哲学家、语言学家,徐志摩在剑桥读书时便与之相识,两人并且保持了多年的通信联系。次日,国际东方学者大会闭幕之后,卫、徐二人坐火车到伦敦,以后的两三天内,卫礼贤在伦敦游览参观之余,几乎天天都和徐志摩聚会、吃饭、喝茶。9月4日,卫礼贤还去拜访了刚刚通过徐志摩结识的新交,“1点拜访奥格登先生,谈哲学、语言、语法、心理学”。在伦敦逗留五日之后,卫礼贤于9月5日独自登上归途,从伦敦坐火车至多佛,渡英吉利海峡后经亚琛到科隆,夜宿科隆,期间还给在波恩大学的中国学者王光祈写去一信。9月6日中午11时,卫礼贤坐火车从科隆启程,途中“读胡适的文学史”,下午回到法兰克福。

回到法兰克福后的卫礼贤,除了忙于其在法兰克福中国学院的日常工作之外,立即着手为徐志摩联络当地的美术馆和博物馆。据卫礼贤的日记,9月10日,卫礼贤在马堡大学参加一个会议之后,“为宗教博物馆和中国博物馆事和福雷尔一起去见大学博物馆馆长。和哈曼谈,他允诺为北京的博物馆提供印刷品和复制品。”卫礼贤所见到的理查德-哈曼(Richard Hamann),是马堡大学艺术史教授,美术和摄影作品收藏家。9月12日,卫礼贤又“和斯瓦岑斯基商谈徐志摩计划在北京筹建的博物馆”。这位乔治-斯瓦岑斯基(Georg Swarzenski)是艺术史专家,也是法兰克福知名的施特德尔博物馆(Staedel Museum)的负责人,斯瓦岑斯基还是卫礼贤创办的“中国学院”的董事会成员。就在卫礼贤和斯瓦岑斯基商谈的次日,徐志摩抵达法兰克福。

卫礼贤9月13日的日记有如下记载,“徐志摩到,去火车站接。下榻巴塞尔旅馆。和中国学院的成员一起晚餐”。此后的两天,卫礼贤陪伴徐志摩在法兰克福和附近各地参观美术馆和购画。9月14日,卫礼贤“上午和徐志摩、维多利亚一起去马堡。访问艺术史学院。返回。在吉森火车站午餐。下午去曼海姆艺术馆。非常有意思的新艺术收藏。霍夫作品展”。卫礼贤和徐志摩这一天参观的是德国表现主义画家卡尔-霍夫(Karl Hofer)的作品展,这个大型画展从1928年9月9日持续到10月21日。当晚,在法兰克福,卫礼贤又邀请朋友和徐志摩聚会,“男人聚会。徐志摩、奥斯勒……”。次日,9月15日,卫礼贤“和徐志摩一起去利比希(Liebieghaus)雕塑展览馆,并去购画”。利比希雕塑展览馆同属施特德尔博物馆,此前提到的斯瓦岑斯基同时也是这家雕塑展览馆的负责人。卫礼贤夫人这期间的日记中也记录了徐志摩来访和参观美术馆事。从9月15日下午起,卫礼贤夫妇的日记中都不再提及徐志摩的名字,而徐也正是在这一天离开了法兰克福。

徐志摩在法兰克福极为紧凑而又高效的日程,自然依赖于卫礼贤事先的精心安排。可以想象,在牛津和伦敦的数日来往期间,很可能是卫礼贤劝说徐志摩改变了原先去慕尼黑和莱比锡的计划,而把法兰克福作为德国之行的重点。为了让徐志摩在短暂的逗留期间能有所收获,卫礼贤则在他抵达法兰克福之前,利用自己在当地的人脉先行做了不少准备。

徐志摩在当年年底给蒋复璁的信中,提到他此次德国之行期间还曾去过柏林。现在我们知道,徐志摩离开伦敦的日期是9月8日或9日,卫礼贤从伦敦回到法兰克福的行程只花了两天的时间(包括路上的住宿),而徐志摩迟迟到13日才抵达法兰克福,那么假如他确实去过柏林的话,则必然是在9月9日和13日之间了。至于他的柏林之行到底做了什么,出于何种目地,则在目前的资料中无从知晓了。

相识在北京

有关徐志摩和卫礼贤间的交游,最为知名的文献是徐志摩的一篇诗作《小花篮-送卫礼贤先生》。这首诗发表在1923年3月29日的《晨报》上。徐志摩为这首诗所写的序言有两段,第一段称“一年前此时,我正与博生通伯同游魏玛与耶纳,访歌德席勒故居,买得一小花篮……因作左诗”。第二段又写到“卫礼贤先生……今在北大讲歌德,正及其意大利十八月之留”。某些传记作品或文章中,有徐志摩“在德国留学期间结识卫礼贤”,以及“卫礼贤陪伴徐志摩游览德国”的说法,可能便源于此,只不过这些说法都不确切。

陈从周编定的《徐志摩年谱》,其早年的版本曾将该诗第一段序言中的“博生”错引作“博士”。卫礼贤曾获得过耶纳大学的博士学位,在友人给他的信中也多以“博士”相称(如徐志摩的妻兄张君劢)。而1922年的年初,徐志摩也确实曾在德国逗留(尽管并非留学),期间最为知名的事件,便是他和张君劢的妹妹张幼仪签订离婚协议。联系到以上背景,陈从周《徐志摩年谱》中的错误很容易给人以徐志摩和“博士”卫礼贤在1922年3月同游魏玛、耶纳的印象。而台北版《徐志摩全集》的年谱编者,可能发现了陈从周将“博生”看成“博士”的错引,但令人费解的是,该年谱却干脆忽略了“博生”这个名字,只提和徐志摩同游魏玛、耶纳的陈通伯一人。

其实,卫礼贤本人早在1922年1月已经从德国启程赴华,到北京的德国驻华公使馆上任,3月中他已经抵达上海,当然不可能和徐志摩在此时还有魏玛、耶纳之游。徐志摩在诗序中提到的“博生”和“通伯”,应当是陈博生和陈通伯两人,他们和徐志摩在英国期间都有密切交往。不难想象,徐志摩是在柏林和张幼仪办理完离婚手续之后,和两位留英好友同游德国名城。而陈博生亦在当年回国,并继续任职《晨报》,该年年底徐志摩回国后又开始为《晨报》撰稿,《小花篮》这首诗便发表在《晨报》上,徐志摩在此提及陈博生的名字当属顺理成章。

卫礼贤和徐志摩应该结识于1922年冬的北京。这一年,卫礼贤在德国公使馆出任“学务顾问”一职之后,受其青岛时期的学生、时任北大德文系主任的杨震文之邀,到北京大学德语系兼职,教授德国文学、哲学等课程,由此也开始了和蔡元培的交往。徐志摩则在1922年底回国后不久便北上,在梁启超、张君劢等人筹建的松坡图书馆内任干事,处理英文信件,同时开始为《晨报》撰稿。除蒋复璁外,徐志摩、张君劢等也以石虎胡同的松坡图书馆作为其北京住址。从1922年末到1923年年中,为德国哲学家杜里舒来华演讲之事,卫礼贤和研究系的梁启超、张君劢、蒋百里等有着密切来往,而和这些研究系人物有着师友、姻亲、血亲多重关系的徐志摩,在到北京之后,进入卫礼贤的社交圈并不让人感到意外。该年年底起,卫礼贤在北大用德语做《歌德传略》的系列公开演讲,和张君劢、蒋复璁等在北京朝夕相处的徐志摩自然不会不知道,有感而发,才有《小花篮-给卫礼贤先生》一诗的问世。

徐志摩到北京之后不久,就在京城文化名流的聚会上和卫礼贤相遇。根据卫礼贤的日记,1922年12月4日晚,徐志摩列席了卫礼贤在北京饭店召集的聚会,在座有蔡元培、罗振玉、沈兼士、王天木等。这也是目前可见的徐志摩、卫礼贤二人交游的最早记录。卫礼贤再度来华,就职于德国驻华公使馆的动机之一,便是在北京筹建一个以研究中国学术为目的的机构。卫礼贤的这一设想,得到了北京大学校长蔡元培的首肯和支持。徐志摩在1922年底和1923年的年初,也多少参与了这个研究机构的筹建工作。在北京饭店的这次聚会上,众人便将拟议中的机构正式定名为“东方学社”,并选择翰林院旧址作为可能的社址。在东方学社的筹备事务上,徐志摩主要的任务似乎是协助卫礼贤翻译协会章程。1923年年初,徐志摩分别在1月9日,12日和14日,三次拜访卫礼贤,与其商讨东方学社章程的翻译事宜。这和徐志摩当时在松坡图书馆处理英文文书的工作多少有些不谋而合。4月22日,张君劢在北京宴请德国哲学教授杜里舒,除了为杜里舒做翻译的瞿世英、时任农业大学校长的章士钊、北京大学教务长顾孟余等人外,卫礼贤和徐志摩也都在受邀之列。而在此前四天的4月18日,由胡适等发起的“文友会”邀请徐志摩演讲英国文学,卫礼贤也曾列席旁听。根据卫礼贤的日记记载,这一天还有位特殊的客人,“泰戈尔的代表恩厚之来”。

共同促成的大师音乐会

虽然卫礼贤醉心于中国古典文化的翻译与研究,而比他年少二十四岁的徐志摩更倾心于西方文艺向中国的绍介,但两人年龄上的差异与学术志趣上的不同,并不影响他们之间友谊的发展。在前后半年的时间里,徐、卫二人的关系由初识而变为熟悉,卫礼贤在德国公使馆任“学务顾问”的身份,还意外地帮助徐志摩促成了小提琴家克莱斯勒(Fritz Kreisler)在北京的一场特殊的演出。1923年5月,世界著名的奥裔小提琴家克莱斯勒来华演出。徐志摩得知这一消息后,感叹于此前西方艺术表演的中国观众太少,便在《晨报》上连续发表文章,力荐克莱斯勒的音乐会。徐志摩在文章中提议:“请喀拉司拉(克莱斯勒)君特别为我们学界演艺一次。或者我们可以请真光,或新明的主人来主办,我不知道喀君已经到京没有,但我猜想果然我们学界方面有好艺的热心与对他个人的仰慕,他一定肯为我们特别演艺,至少一次。”

克莱斯勒在5月下旬抵达北京,下榻在德国公使馆内,他在北京的行程恰恰都由卫礼贤陪同安排。在徐志摩的推动之下,5月28日,克莱斯勒为中国观众演出的专场音乐会在真光电影院上演,现场名流荟萃,盛况空前。卫礼贤在他为朋友编辑的通讯《北京之夜》中写道:“克莱斯勒下榻在德国公使馆的消息刚传出,年轻的诗人徐志摩便以中国青年音乐爱好者代言人的身份前来询问,是否他可以为中国观众加演一场音乐会。这事情令人难以决定。一来准备时间很短,二来不知道北京人对于克莱斯勒的高雅艺术是否有足够的兴趣。假如克莱斯勒要在一半空座的音乐厅或者面对大声喧哗的观众演出,该发生什么样的事情呢?但大师的热心打消了我们的一切犹豫。他不愿拒绝中国人的热情。这次冒险非常成功。克莱斯勒在座无虚席的大厅里演出,观众鸦雀无声,正如在欧洲一样。中国的领袖人物,从总统到文化精英,包括梁启超、张君劢,艺术界代表人物,如年轻诗人徐志摩、林徽因,和著名的演员梅兰芳、姚玉芙都和全家一起出席,并且亲自向克莱斯勒问好,在休息时间,总统还接见了克莱斯勒”。

因为时间久远,这场国际大师在北京为中国观众举行的专场音乐会一度已被人遗忘。近年来才陆续有研究者根据当时的媒体报道和亲历者的回忆,挖掘出这场音乐会的缘起和经过。但卫礼贤和这场音乐会的关系,则未有人提及。据当时的《晨报》报道,音乐会由“德国公使馆之代表威罗普协调演出事宜”,演出之前,林徽音“报告聘请喀氏演奏之旨趣,及说明音乐与文化之关系。介绍毕,喀氏复向听众道谢,由德人某翻译。”著名小提琴家谭抒真当时在北京汇文中学念书,亲身经历了这场音乐会,他在七十年后回忆到,“音乐会时间一到,克莱斯勒和钢琴伴奏在一位外国官员模样的人陪同下,由上场门走出台来,全场响起掌声......那位官员模样的人是谁,我当时不知道,现在也还不知道,不过猜想应该是奥地利驻华公使。他开口致词,说的一口山东口音中国话。我想他大概是在青岛学的汉语。他说的内容不记得了,不外乎介绍克莱斯勒”。

卫礼贤本人在日记和家书中,只提到当日的这场音乐会,但没有记录自己在音乐会上的活动。此时的奥地利和中国尚未复交,在北京并没有奥地利公使(这也是属奥裔的克莱斯勒由德国公使馆出面接待的原因)。此外,德国公使馆内也并无名为“威罗普”的官员,和这个名字发音相近的人只有卫礼贤。再者,卫礼贤在公使馆内负责文化和教育事务,克莱斯勒在京期间也由他全程陪同,音乐会上致辞或翻译者非他莫属。况且,卫礼贤的中文是在青岛传教时学成,所以谭抒真所指的带有山东口音的“奥地利驻华公使”以及《晨报》上提到的担任翻译的“德人某”,很可能就是卫礼贤。

这场为中国人举办的专场音乐会大获成功,似乎也很让卫礼贤感到意外。在此后的数日,他忙于收集相关资料,为德国报纸撰写关于这场音乐会的文章。根据日记,5月30日他“为克莱斯勒音乐会事拜访徐志摩”,5月31日他“翻译《晨报》上的克莱斯勒评论文章”,当天徐志摩又来访。此后的6月1日至4日的日记中,卫礼贤也都有撰写克莱斯勒音乐会文章的记录。

只要两人都在北京,卫礼贤和徐志摩始终保持着来往。对此,他的日记中还有着零星的记载。例如,1924年3月16日“徐志摩来”,3月17日“12点在石虎胡同和徐志摩吃饭”。这年7月,卫礼贤接受法兰克福大学的聘请出任该校教授,离华回国,两人之间的直接往来似乎告一段落。这前后不到两年的时间,使得专注于中国古典作品翻译的卫礼贤对徐志摩的白话文诗作也有了相当的了解。回到德国后不久,卫礼贤应瑞典学院成员、探险家斯文-赫定(Sven Hedin)的要求,“非正式”地推荐几位诺贝尔文学奖的中国候选人。他在给斯文-赫定的信中,除了力荐梁启超为诺贝尔文学奖候选人之外,又提出胡适和徐志摩两人作为候补(1924年11月29日致斯文-赫定)。一年后,卫礼贤在另一封信中还再度提及徐志摩,并表示“他写下很美丽的诗篇,我将翻译一些他的作品给您看”(1926年2月12日致斯文-赫定)。

徐志摩同样也没有忘记卫礼贤。1924年12月14日德国驻华公使馆的翻译巴尔泽(Karl August Balser)从北京寄给卫礼贤的信中说:“这里的人们并没有忘记您,很多我们共同的朋友都一再打听您的情况,比如徐志摩最近就问起您,他来参加我们的聚会,为我们朗诵中文诗歌。希望您能尽快告知您的情况,以便我转告我们的朋友们。”

未竟的中德美术馆合作

北京分手之后,卫礼贤和徐志摩之间的联系似乎并不太多。即便在1925年徐志摩再赴德国,也未有和卫礼贤会面的记录(此行期间徐志摩和张幼仪共同的儿子在柏林夭折)。1928年徐志摩的法兰克福之行,很可能是他们两人在北京分手后的首次相遇,同时也肯定是他们人生中的最后一次会面。

卫礼贤夫人在1956年出版的卫礼贤传记中提到徐志摩的这次来访,她写到,“诗人徐志摩的来访,让卫礼贤和现代中国建立又一层关系。理查德(卫礼贤)是在北京时和徐志摩结识的,徐受政府委托在南京建立一座欧洲艺术博物馆,理查德和他一起拜访了德国不少美术馆。法兰克福的施特德尔博物馆还同意为此计划提供各方面的支持”。

卫礼贤对美术馆筹备一事的热情,并没有因为徐志摩的离去而有丝毫减弱。根据徐志摩对胡适说法,他原先计划前往慕尼黑和莱比锡的目的,是为商洽购买欧洲名画复制品事宜。而他的法兰克福之行后,联络德国方面的专家和出版社的事务便由卫礼贤来承担了。

卫礼贤在当年10月15日给马堡大学教授哈曼去信称,“徐先生最近来信,让我向您转达谢意,感谢在他访问马堡时,您提出的极有价值的建议”。卫礼贤还专门另附一函,详细解释了徐志摩的“欧洲艺术博物馆”的设想。他在这封信内写到:

“不久前中国著名的诗人徐志摩来访,并同时受教育部长蔡元培的委托和我商讨以下事宜:中方计划在北京筹建一所欧洲艺术博物馆,以便在科技成就之外,也将欧洲文化中美学的一面介绍到中国。因为资金的限制,所以首先并无计划收购原作,而是购买艺术价值很高的复制品。我认为,这给德国提供了一个非常有利的机会,以打破法国至今在艺术领域里垄断地位。

我已经联系了相关出版社,它们都表示出极大的合作意愿。当然,要收集相应的作品,还需要一定的资金。如德国博物馆愿意以出借的形式提供一些原作则更好,相信德国驻华公使馆肯定会毫无困难地获得安全上的保证。这当然不必是第一流的作品,而是中流艺术家的优秀、有启发意义的作品,这些作品在大博物馆内往往会被冷落。这样的做法肯定也会触动中方,以满足德国方面的相应的愿望”(德国马堡大学理查德-哈曼遗稿档案)。

卫礼贤在信中还提议建立一个委员会,协助中方在欧洲挑选艺术展品,并邀请哈曼教授参与。两天之后,哈曼便回复卫礼贤,表示非常乐意加入这个委员会。

有关在北京筹备美术馆或“欧洲艺术博物馆”一事,当事人徐志摩和蔡元培等的传记资料中都未见有更多的记载,倒是卫礼贤给哈曼教授的这封信对此事之来由保留了一份较为完整的记录。但此事更像是徐志摩和胡适、蔡元培等正在酝酿中的项目,并未有十分确定和详细的规划。美术馆筹备一事,似乎不是徐志摩这次环球之旅的全部动机,但至少是他前往法兰克福的主要目的。

显然,卫礼贤将他联络博物馆和出版社,筹建专家委员会的一系列活动写信告诉了徐,卫礼贤办事的热诚和认真倒让行事浪漫但多少有些随心所欲的诗人感受到了压力。因此徐志摩在回到上海半月之后,专程前往南京“谒见蔡孑民先生及教育部长蒋梦麟先生”,告知相关情况,并得知拟议中的美术馆馆址已从北京改到了国民政府的新都南京,他在复信中告知卫礼贤“至美术院计划,已定筑舍于首都明宫旧址,经费正在筹措”。事实上,有关南京城市建设的《首都计划》此时尚在争议之中,美术馆等文化设施虽有规划,但也还只是模糊的远景,并不可能立刻实施。反倒是首届全国美展已经进入实质性的筹备阶段,也就在徐志摩前往法兰克福前的两个月,蔡元培主持的大学院院务会议已经通过了全国美展的组织、筹备、审查、征集、奖励等种种具体方案,回到国内后的徐志摩也被推定为美展常务委员之一(人民教育出版社《蔡元培年谱长编》)。因此,徐志摩虽在回信中盛情难却地提出“即烦先生会同贵国美术专家,代为选购名画印品,邮寄来华”,但购画的目的,也已经转成为次年举行的全国首届美术展览做准备,“如能在于初春运到,即可与我方美术联合展览”。考虑到诗人在上海写这封信的时间已经是1928年的12月初,邮件最早在年底才能寄到德国,而全国美展在1929年的4月开幕(徐信中提“明年二三月间”),而这笔购买画作的款项,还要等“中央研究院于三月内指拨华币五千元(合德币一万马克)”,仅从时间上来推测,卫礼贤也不可能办成此事。因此,1929年初卫礼贤虽然还来信托徐志摩代为购书、代印信笺等,但为中方的美展和美术馆购画一事均不再有下文。笔者所见的沪上首届全国美展的相关报道,也都没有提到有来自德国的作品展出。

另一方面,进入1929年后,卫礼贤已疾病缠身,一年后便在图宾根的热带病医院内不治去世。再过了一年半,他的异国忘年之交、诗人徐志摩也在一场飞机事故中随风逝去。两人一度为之奔波的美术馆,终于于1936年在南京以“国立美术陈列馆”之名竣工,设计者是曾留学德国达姆斯塔特大学的建筑师奚福泉。就徐志摩来访及中德美术馆合作一事,笔者曾向施特德尔博物馆问询,但该博物馆二十年代的资料大部分不存,未能查到相关书面记载。徐志摩和卫礼贤在法兰克福的重逢,以及二人期望促成的中德文化合作的这一段往事,也因为他们先后的离世而淹没在历史的尘埃里了。

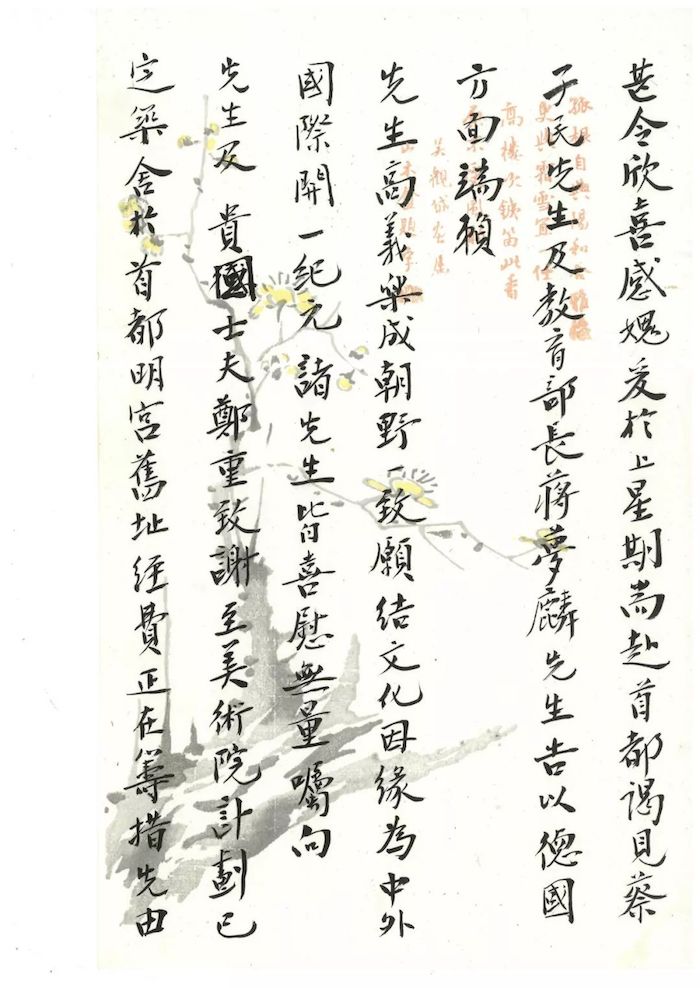

附一:徐志摩致卫礼贤信(1928年12月8日)

希圣先生有道,佛府别后即由马赛迳抵印度,访泰谷尔先生于圣地,小住八朝,备承渥遇,又登喜马拉雅大山,风云壮丽,甚发遐思,归途游缅甸、南洋,亦广闻见。抵沪以来,已逾半月,接奉惠简,欣知先生鼎力为此方美术院计划进行,得蒙贵国舆情及诸大博物院、诸大印铸所慨允襄助,甚令欣喜感愧。爰于上星期耑赴首都,谒见蔡孑民先生及教育部长蒋梦麟先生,告以德国方面端赖先生高义乐成,朝野一致,愿结文化因缘,为中外国际开一纪元。诸先生皆喜慰无量,嘱向先生及贵国士夫郑重致谢。至美术院计划,已定筑舍于首都明宫旧址,经费正在筹措,先由中央研究院于三月内指拨华币五千元(合德币一万马克),即烦先生会同贵国美术专家,代为选购名画印品,邮寄来华。明年二三月间,此方有美术展览大会(设在上海),贵国美术院或私人画家设有惠赐珍件及可借用者,并希连同购品一起付寄。如能在于初春运到,即可与我方美术联合展览。自是盛会,想亦先生所乐闻也。至于初期代购画件一款,应由此间迳行汇去,或即以该款为贵方代选购中国美术作品以相交换,并请明示以便遵行。耑此鸣谢,敬颂

道安

徐志摩敬言

十二月八日

同院诸君子均道相念

蔡孑民、胡适之、张君劢先生附言致候

再者今夏Basel印画展览,诸名印画家详细目录,均希代索惠寄。又此次购画款甚小,原只足以见全豹之一斑,但俟此间筹款有得(庚款或有希望),当有规模较大之购置。将来组织正式委员会时拟请先生及贵国美术名家惠列一席,并及早为此方拟一设备原则及关于欧洲艺术必须罗致之款目。约定须款若干,例如设备文艺复兴时代最低限度之代表作品,雕像应有何种,画品应有何种,以及最经济之购买方法,均希贵方惠助,就近探得一是,随时见示,以资参考,不胜幸甚。又新任蒋公使及秘书梁云从君皆摩相知,素慕先生,见时当可畅谈国内情况也。

Dürer画幅收到拜谢拜谢!

志摩又启

附二:1928年徐志摩法兰克福之行日程复原

8月 中 徐志摩从美国到英国

8月21日 徐志摩致信胡适,表示计划九月中去慕尼黑和莱比锡

8月27日 卫礼贤从德国到牛津参加国际东方学者大会

8月31日 徐志摩到牛津,与卫礼贤相遇

9月1日 卫礼贤和徐志摩离开牛津前往伦敦

9月5日 卫礼贤独自从伦敦启程回德,次日回到法兰克福

9月9日 徐志摩离开伦敦去德国(可能赴柏林)

9月10日 卫礼贤在马堡大学和艺术史教授哈曼谈“北京博物馆”事

9月12日 卫礼贤和法兰克福施特德尔博物馆馆长斯瓦岑斯基谈“北京博物馆”事

9月13日 徐志摩抵达法兰克福

9月14日 卫礼贤和徐志摩去马堡、吉森、曼海姆等地参观美术馆、博物馆。

9月15日 卫礼贤和徐志摩去法兰克福利比希雕塑展览馆,徐志摩离开法兰克福去巴黎。

9月21日 徐志摩在巴黎逗留三日后南下马赛启航赴印度。

(作者授权刊发,注释略去。除说明外,文中所引徐志摩书信均摘自天津人民出版社版《徐志摩全集》,所引卫礼贤来往书信、日记,来源均为德国巴伐利亚科学院所藏卫礼贤遗稿档案,原文为德语者由笔者翻译成中文。)

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。

来源:东方历史评论

原标题:相识与重逢:徐志摩与汉学家卫礼贤

评论