人类身体由206块骨头组成。不过暂且不看这个数字,关于我们骨骼的故事数都数不完。我们的环境与生活方式每一天都在改造我们的骨骼,举个例子,我在刚开始学攀岩时读到一篇文章,说是攀岩爱好者的“指骨会不断发生变化,因为运动时频繁用到“抓”这个动作,他们的掌骨会变得更加弯曲。我还记得当时常常好奇,未来的考古学家看到我弓起来的指骨,会不会推测出我这么多年的攀岩习惯。骨骼记录了我们的生活——我们的成长、受伤与疾病。对考古学家和古生物学家来说,骨头帮助我们了解,在成千上万年的历史中,人类和动物是如何生活、如何死亡的。”

我们从不缺少关于骨骼科学或是某些著名骨骼化石的著作,但真正把骨头看作生物学和文化上的研究对象,讲述骨骼本身的书则少之又少。布瑞恩·斯威泰克(Brian Switek)的著作《万能钥匙:骨骼的秘密生活》(Skeleton Keys: The Secret Life of Bone)就是这样一本书,他将古生物学、人类学、医学和法医学统统收入囊中,穿针引线,编制出一个个故事。他的行文风格随心所欲,流畅自然。在书中,斯威泰克涵盖了一系列主题,聚焦骨骼(可以是恐龙,可以是人类,也可以是其他生物)与我们生活与文化互动影响的方式。他在书中还记录了自己参观各个自然历史博物馆、参与恐龙化石挖掘的经历,以及关于人类骨骼猎奇而又复杂的流行文化。“因为骨头包裹在人类的身体里面,也就为我们打开了无限可能的大门,这些可能性也许是其他研究对象无法实现的,”斯威泰克写道,“虽然大家不会总是感谢和夸赞自己的骨头,但我很确定,古生物学家一定是心怀感激的。骨头给我们留下了宝贵的记录,讲述着年岁更替中我们的生活发生了怎样的变化。”

然而,骨头不仅与我们息息相关。骨骼的进化史可以追溯到人类出现的几百万年前,当古人类开始用双脚直立行走,智人走遍全球,骨头就开始发生演变了。超过四百万年的历史中,我们都与脊椎动物门的其他物种有着一样的骨骼架构。好几个世纪以来,哲学家、科学家以及自然历史学家纷纷把目光投向骨骼,以求解释不同有机体族群之间的相似之处,以及某个物种不同个体之间产生差别的原因。在漫长的地质年代中,骨头保持得如此完好,成了古生物和考古学研究中最为常见的一手材料。和容易分解腐烂的皮肤和肌肉组织相比,有机体的骨骼会逐渐石化留存千百万年。于是,我们对史前世界的了解在很大程度上都建立在骨头之上,其中包括科学研究发现,以及围绕骨头展开的种种故事。

在“越靠近骨头,肉越香甜”这个章节中,斯威泰克告诉读者,文化对骨头有着巨大的影响,让它们在人类死后以另一种方式获得“来生”。比方说,有的骨头被封为宗教文物,还有一些则被科学家拿去做同位素检测。人们在一些骨头中吸出了骨髓,还有一些则成了万圣节派对上搞笑的梗。因为骨头的物理耐久性和广泛的文化表现,斯威泰克认为,它们已经成为人们在生死之间进行调和的一种方式。

然而关于骨骼的科学解释从来就不是绝对中立的智力活动,当涉及到人类骨骼的时候尤为如此。在《万能钥匙》中,斯威泰克给读者呈现了一些充满争议的案例,比如说肯纳威克人骨骼,这个史前北美人类骨骼化石于1996年在华盛顿州出土,然而这个骸骨的所有权落在何处,当时在考古学家和当地印第安部落之间引发了相当大的法律纠纷。也许这本书的一个最重要的亮点,就在于它不仅关注了骨头的科学价值,还看到了背后的道德与法律意义。骨头不仅是摆在博物馆玻璃柜里的考古遗产,还引导着社会关于文化自主权和身份的争论。人类的骨骼是百万年来进化的成果,而我们该如何看待这些骨头,在很大程度上都取决于所处的历史与文化。

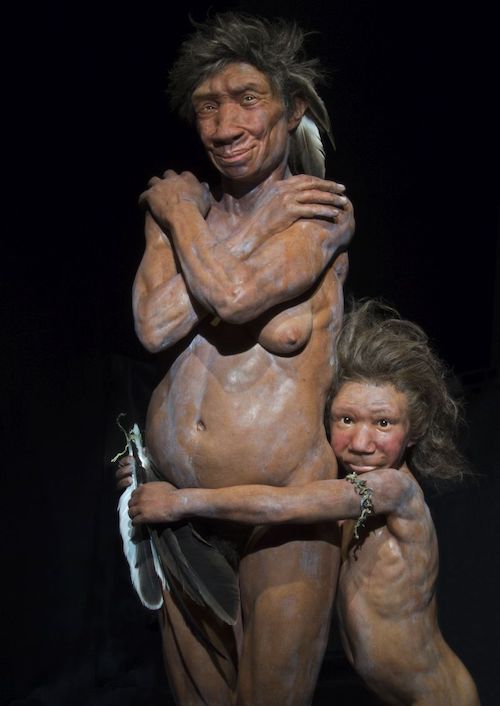

人类的的表亲尼安德特人的身体里同样也有206块骨头,和我们一样,他们的骨头也有讲不完的故事。在世界各地考古点中挖掘出来的尼安德特人的骨头和其他文物表明,这个物种比我们想象中与人类更为相像。话虽如此,他们也仍然以自己独特的方式适应着进化史上的艰苦环境。

在过去的150年里,尼安德特人对于我们来说一直是一种走向智人路上的进化失败。我们告诉自己,人类之所以能挺过更新世而尼安德特人却没能幸免于难,是因为我们能更好地适应欧洲冰川消退期的气候变化;我们掌握了更好的技术;我们发展出了艺术、语言与文化。总而言之,以上种种都说明,我们就是比较聪明。然而在过去的几十年中,这样的看法逐渐式微,成为一种想当然的演化论猜测,考古学家丽贝卡·勒格·赛克斯(Rebecca Wragg Sykes)发表过一篇精彩的论文《尼安德特人的复兴》,表明他们也有自己的“文明”。事实上,尼安德特人的确有一套复杂的文化、技术、语言和社会结构——我们应该带着更开放的眼光,通过考古记录来观察他们。

在2019年的新作《聪明的尼安德特人:洞穴艺术、猎鸟,以及认知革命》(The Smart Neanderthal: Cave Art, Bird Catching andthe Cognitive Revolution)中,考古学家克里夫·芬雷森(Clive Finlayson)带读者参观了学界关于尼安德特人的最新科学成果,其中包括证明他们智力水平的最新发现,以及他们与现代人类混种交配的证据。在过去的几十年里,芬雷森组织参与了不少直布罗陀格尔罕(Gorham)洞穴的实地考察,在这里的新发现对于复原尼安德特人的仪式和艺术发挥了不可或缺的作用。同时,这些发现也激起了不小的科学论战,在科普期刊中可见一斑。

芬雷森指出,上世纪90年代后期以来,关于人类起源的主流理论中,“认知革命”(cognitive revolution)这个概念是个香饽饽。大约5万年前,现代智人在认知革命的推动之下出现了。根据这个理论,绘画、艺术和复杂的工具就在欧洲更新世的这个阶段迅速发展,而这时候,从解剖学层面上看,智人早就完成了进化。“认知革命”的理论巩固了一个观点——我们人类这种生物无论如何就是比尼安德特人更聪明,正因为如此,我们的祖先才能克服万难,撑过更新世,走入人类世,蓬勃发展。

然而在当代考古学和古人类学发现的面前,这种认知革命的理论已经站不住脚了。相反,科学家认为,我们现代行为的“配套设施”——包括艺术、象征性思维,以及关死亡的这一系列仪式,在更新世就逐渐形成了,而且并不只是智人的特产,近几十年对智人和尼安德特人的考古挖掘成果为上面这种逐渐演变的说法提供了论据支撑。新的一系列研究显示,尼安德特人也有一系列复杂的实践活动,只不过我们之前都不曾正眼看过。

在伊比利亚半岛进行的研究对于重新评估尼安德特人的文化理智做出了重大贡献。芬雷森在格尔罕山洞的发现更是如此。洞穴中关于尼安德特人猎鸟的证据就是一个例子——长期以来,考古学家一致认为他们没有这个能力。事实证明,我们的远方亲戚不仅会捕鸟,技术还十分娴熟。他们还会利用鸟类的羽毛作为某种象征。像这样能够让人洞见尼安德特人在他们所处环境中,与动物之间生物与文化关系的考古点寥寥无几。芬雷森的研究进一步更新了我们对更新世人类进化与文化创造的理解。

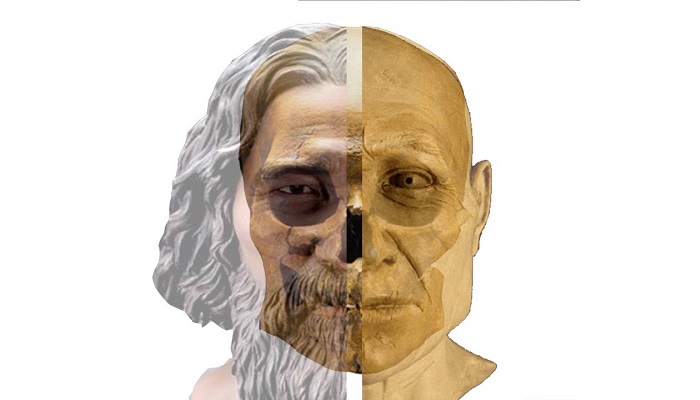

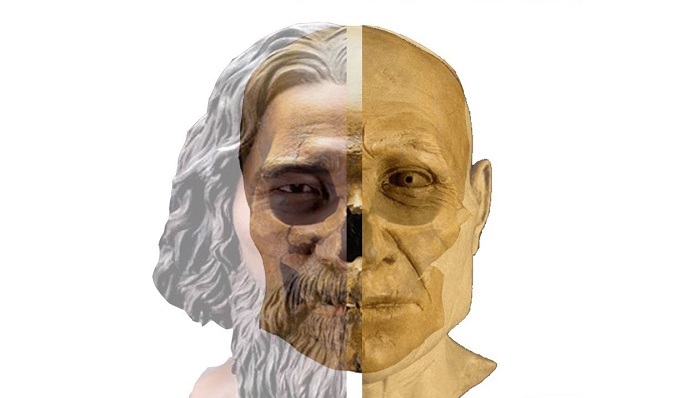

《聪明的尼安德特人》中最有趣的一章大概是芬雷森与他的团队重塑直布罗陀地区尼安德特人的生活故事了,其中直布罗陀博物馆绝对是一个亮点。在19世纪中期两个尼安德特人头骨被发掘出土之后的150多年里,考古文献中一直称他们为直布罗陀1号和直布罗陀2号。而今的考古学家经过研究,已经确定他们的身份分别是一位年长的女性和一个小男孩。于是这两块头骨被重新命名为“娜娜”(Nana)和“弗林特”(Flint),仿佛祖孙二人,这也是芬雷森重塑尼安德特人生活的参考。“我们知道,这两个尼安德特头骨可能并不是同一时代的人,但这只是我们讲故事的一种方式。”这位作者在书的介绍章节中解释说。

“当你看到娜娜和弗林特的时候,首先会被他们的样子惊到——他们和人类太像了……当我们在直布罗陀开设这个新的‘娜娜与弗林特’展时……第一天就有1700人来参观,其中大多数都是本地人——而这里的居民总人数也就只有3万人。这大概就是尼安德特人的吸引力。”

本文作者Lydia Pyne著有《七副骸骨:人类化石故事》(Seven Skeletons: The Evolution of the World’s Most Famous Fossil Humans)。

(翻译:马昕)

来源:洛杉矶书评

评论