记者 |

编辑 | 黄月

马原说自己写了将近五十年,没有得过任何奖。他竟从中看到了一层幸运,在他同辈旧日红人的作品被时代抛弃成为废品之后,他三十年前的作品仍在再版。

“我的小说当初不是瑰宝,现在也不是垃圾。那时候马原就是个高度边缘化的作家,过了三十年,马原的小说跟今天也没有违和感,”他提出了一个不需答案的问题,“旧书旧作居然可以当新书一样面世,去面对新的读者群,岂不是反过来占了便宜?”

马原出生于辽宁锦州,17岁初中毕业下放到辽宁锦县大有农场,和其他知青一样,住土坯房,每天锄地、割苇子和修水渠。那段知青生活为他留下了深刻的印记,在采访前一天的一个饭局上,马原还回忆起了他和几个知青一脚踏穿坟包、拔出腿时带出千百只蟑螂的故事,“我从那次就有了密集恐惧症。”

回城后,马原在机械厂做过工人,后来主动申请去西藏工作,第一次申请失败,第二次终于成功。他在西藏七年,做过编辑记者,到处游走,寻找适合的故事写小说,其中就包括《冈底斯的诱惑》与《虚构》。前者写几个外来的年轻人进藏后的见闻,后者写“我”为了写小说钻进麻风病群落的故事,这部作品一开头就展现出了元叙事的特点,“我就是那个叫马原的汉人,我写小说。”虽然名字是“虚构”,但在写这篇小说之前,他真的钻进了麻风村里。还是有读者识别出了其中的真实,比如王安忆。马原回忆说,“有一次聚会,王安忆说了一句,马原你别笑我,我明知道你那个是假的、虚构的,但是我怎么看了以后觉得就像真的似的。”

从2000年开始,他在同济大学做中文系教授。十年之后他成为“逃离北上广”的先行者,几经周折,最终定居在云南南糯山。在今年上海书展国际文学周的主题是“家园”,马原在开幕主论坛的发言中解释了自己迁徙的原因,“我身上长了坏东西,命运跟我开了个不大不小的玩笑。我得了不治之症,于是选择了不治。但我不能亏待了自己,我决意找一处好山好水的地方。”

马原小说集《拉萨河女神》《冈底斯的诱惑》日前由浙江文艺出版社·可以文化再版。在上海书展期间,界面文化(ID:Booksandfun)对他进行了专访,对话涉及他心目中伟大小说的标准、“评奖价值论”以及当年先锋文学形成的气候。

谈文学评价:我不是现在不合时宜,在我那个时候也不合时宜

界面文化:你之前在饭局上对万玛才旦说,论写西藏,你的写作跟阿来距离比较远,反而跟他比较近。这是戏言还是真话?

马原:是真的。阿来一直带着群体社会和历史在写作,是有社会立场的小说家。我没有。我一直更喜欢人和自然的关系,更喜欢那种“去社会价值”的写作,所以我会写“童话三部曲”(指《湾格花原》《砖红色屋顶》《三眼叔叔和他的灰鹅》)。

我特别喜欢少数民族地区的传奇。传奇虽然本身是人文的,但已经与当地的自然融为一体,是不太社会化的历史感的文体。我一辈子最喜欢的文体就是传奇,我的小说也更近传奇。我和我们这代作家最大的区别就是,他们关心社会、关心历史、关心人群,而我关心个人、个人在自然当中的位置和个人在自然当中的位移。

马原 著

浙江文艺出版社/可以文化 2019年7月

所以你看,写了几十年,周围的朋友个个得奖无数,我什么奖也不得,什么奖也得不到。我跟中国广大读者所关心的那些时政、历史、社会的主流写作拉开了很大的距离。我有一点不合时宜,不是现在不合时宜,在我那个时候也不合时宜。

界面文化:但回头看当时的“85文学革命”(1985年左右的小说创作以其形式上的创新性与内容上的深广性, 而被称为“小说革命”),人们会说你开了一个“先锋”。

马原:那是另外一个情形。大家可能有点看腻了老一套,突然有一个人写得新鲜、莫名其妙还有传奇性,能够带来一定的阅读快感。但我(的作品)和所有评奖的价值论是不一样的,所以八十年代中期以后,我虽然也算一个走红的作家,但这个走红跟人家的走红不同——人家写一篇得奖一篇,我写了快五十年得不了什么奖。在主流意识形态里,你这个东西没有价值,既没有历史,又没有社会学和时政,缺乏被主流意识接纳褒奖的理由,所以我一生都是异类的小众的作家。

但我也算少数特别幸运的人。我同辈的有些作家,三十年前红得发紫。他们的读者群都带有大的时代印记,那时候是“文革”刚过去,全社会都开始清算,说伤痕和文化寻根,主流就是算账,算算“文革”吃了多少苦、受了多少累,就像当年解放时算算旧社会受了多少苦、吃了多少累一样。但是你看,他们的小说在时效性消失以后,就彻底变成了垃圾、被抛弃了。

刘心武在我们那个时代红到你们无法想象,比莫言还红。刘心武有一篇叫做《班主任》的小说,写的是文革的伤痕,因为很多中国家庭都有共鸣,所以《班主任》比《红高粱》还红。四十年过去了,大家再翻《班主任》会觉得像作文一样,特别浅显,功利心极强,不过是一个算旧账的小说,而算旧账的小说在今天看肯定是一文不值。

我的小说当初不是瑰宝,现在也不是垃圾。那时候马原就是个高度边缘化的作家,过了三十年,马原的小说跟今天也没有违和感,旧书旧作居然可以当新书一样面世,去面对新的读者群。岂不是反过来占了便宜?

界面文化:李陀在回忆“85文学革命”时提到过一个细节,说你有一次去找他,以不容驳斥的口吻说,世界上最伟大的作家是霍桑,李陀不同意,然后你们就辩论起来了。

马原:今天我还要说霍桑是最好的小说家。

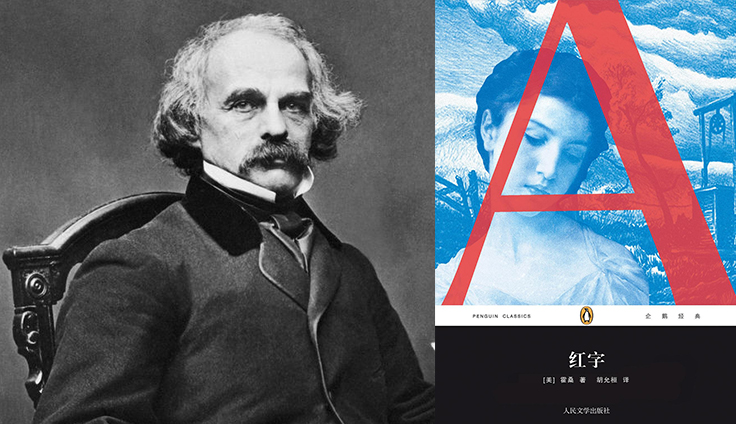

那个时代中国特别认同的一个作家是肖洛霍夫,苏联作家在意识形态上跟我们比较切近,社会主义国家甚少能得到诺贝尔奖,得奖又是大部头,是写农民的、写时代的大书(指《静静的顿河》)。在我看来,那一百万字的大部头和薄薄一本《红字》比,《红字》才是一本大书。《红字》虽然只有两百页厚,但比《静静的顿河》要厚得多,你可以读到人类最深邃的东西,那是一眼望不到底的深邃,比如懦弱、虚伪、阴谋、崇高、神性,《红字》里都有,《静静的顿河》里什么都没有,只有苏联成为苏联的时候和农民生活的变化,这个算什么呀?哪个时代没有变化?

《红字》这个十几万字的小长篇里面能有那么多宏大、深邃和雄浑,不是一个真正伟大的、特别伟大的作家都达不到。霍桑有多自信?他一开始就把人物关系交代清楚了,一点悬念都没有。那个故事怎么讲的?一个奸夫、一个淫妇加上一个被戴绿帽子的丈夫,就三个人之间的故事,从一开始就看得特别清楚,这个故事这么说了以后还能讲么?偏偏霍桑就把这个故事讲完,而且讲出了一部可以永垂史册的伟大作品。时间对这种作品没有任何损耗,过了一百四十年,仍然让一个同行(指马原自己)钦佩到无以复加的地步,不光是我,毛姆和纪德也都认为《红字》无以伦比。

界面文化:所以你认为这里面有一个区分——有一部分文学是有历史性、时效性的,跟社会政治结合比较紧密;有一类文学则是……

马原:是永恒的。

我写西藏的两部书里,《拉萨河女神》写的是我的生活、我看到的西藏、通过我的咀嚼和消化再造的西藏。这些东西在今天和在当时都是传奇,过了几十年这个传奇依然有它的生命力。我相信,在这个回合,尤其是新读者可能会发现一个新作者叫马原,还是跟你们常见的小说不一样(笑)。在任何时代我都不会走红,但是我会被阅读。

谈先锋文学:曾经作家像明星,今天十个作家赶不上一个鹿晗

界面文化:当时你和余华、苏童、格非、洪峰被合称为“先锋五虎将”,你认为你们五个人确实有一些共同的特点吗?

马原:其实派系是一个历史遗留,不是我们初衷,我们从来没有纲领、行为准则、声明,也不是一个团伙。“先锋派”是文学史家给我们扣上的,很多史家愿意做归纳和历史梳理,我们几个就被扣上了这个帽子。当然那种有一致行为准则互相约束的团伙也有,但我们不是。

“先锋五虎将”都是朋友,当然朋友也不只这几个,还有更大的群落。“先锋小说”只不过是20世纪80年代的时候出现了一批不满足于原来小说写作方式的小说家,他们让小说有了不同的声音、方式和面貌。

界面文化:所以你们之间是不是有一种同声应气的感觉?

马原:有。其实不止他们,有些偏写实的作家我们也都是特别好的朋友,像是方方、王安忆、韩少功。我们都是一代人,在你们眼里都是50、60一代,在80年代那段文学的黄金年代里,我们都不约而同要发出自己的声音,完成自己人生的使命。

界面文化:提到80年代的文学回忆,李陀和朱伟都会注重“民间作协”这个部分,讲文学革命是从小圈子和朋友聚会开始的?

马原:是。我当年离开西藏的时候有一个聚会,西藏当时主管文化意识形态的省委副书记跟我说,虽然这些年我们没见过面,我早就知道你家里是第二文联。

那时我家变成了作家、艺术家的聚集地,搞音乐的、美术的、绘画的,永远有各色人等。大家以识人的方式而不是以组织的方式形成另一个气候,而且再造了历史的群落。有时大家到我家混饭吃,自己会带食物来,有的时候约好出去聚会,就像《拉萨河女神》里说的,一群艺术家各自带自己弄的吃的,到岛上去聚会聚餐。有时以另外的方式,今天去哪片沙滩“斗鸡”,“斗鸡”就是撞拐——单腿跳然后用膝盖跟对方撞击,有点像古罗马的角斗士。那时候大家都青春。

界面文化:你有一本作家访谈录叫做《重返黄金时代》,书中收录了很多作家的采访,是在试图记录80年代的文坛历史吗?

马原:那本书其实有好几个版本。我采访了120多个作家、出版家和翻译家,我认为这些人共同铸造了中国的作家梦。我做这个事情是在1991年到1994年期间,过程很长,工作量很大。我一个搞理论的朋友跟我说,大马——我朋友都叫我大马——眼见一个时代就过去了(指的是文学上的“新时期时代”),你作为这个文学时代的中间人、其中一份子,你应该出面把这段历史的尾巴抓住,虽然时代过去了,但是人还在,应该把这些人聚拢来。这里面有前辈像夏衍、冰心、汪曾祺,加上我们,还有比我们小的,比如苏童、格非、迟子建——他们这些人不但缔造了新时期文学史,还缔造了新时期后的文学史。

那时候我朋友是有一点远见的,但这个事情是个人行为,是非政府非官方组织的行为,所以不太受待见,片子最后也没有播出来。从技术上说,这些片子也都死掉了,因为当时用的都是磁带,放到今天快三十年也都脱磁了,所以留下来的只有文字。

马原 著

吉林出版集团 2016年3月

界面文化:刚说抓住时代的尾巴,所以你认为这段黄金时代确实已经成为历史了吗?

马原:新时期文学时代早就过去了。80年代文学确实太重要了,那个时代大家认为最重要的就是文学。在文学的时代里,小说家都成了明星,在路上被人拉住问是不是马原先生、能不能跟你签名合影;女孩子把胳膊伸出来,说马老师给我签个名写在胳膊上。大型活动上我们一出现,收到的欢呼比电影明星还要多,偶尔就会奇怪自己怎么成了明星一样的角色。今天这个年代完全是明星的年代了,十个最火的作家也抵不上一个鹿晗或吴亦凡的点击量,因为他们永远是流量之王。这是合理的,他们是传媒的宠儿。

界面文化:苏童前段时间在接受采访时感慨说,现在知识分子的见解只能在这个圈层内泛起涟漪,无法对更大的群体产生影响,你怎么看待他的这个观点?

马原:我觉得没什么好遗憾的,苏童觉得遗憾,是因为苏童当时太火了。我记得格非、余华、苏童我们几个之前一块儿参加活动,在酒吧里,隔壁桌有一群女孩,其中一个说,哎你们看那是不是苏童,又尖叫说就是苏童。我们几个都说,你看看人家苏童,一群陌生女孩为苏童尖叫。苏童一方面长得帅,一方面写的东西女孩喜欢,那是他的《妻妾成群》的时代。

原来作家的工作太幕后了,看一个故事你在意作者是谁吗,我们看了很多书都不知道。 作家不应该这么火,所以这一点现在是归位了。能投下一点涟漪已经应该高兴,没有白白地劳动,更多人连涟漪都没有。苏童还是那种一直可以激起涟漪的作家,这个国家的作家以千万计,能够激起涟漪的数都数得过来。

界面文化:前阵子看毕飞宇的访谈录《文学生活》,他说他把你看作自己的老师。

马原:可能是年龄的关系,一代一代都有属于自己的作家,我比毕飞宇大十几岁,他看我肯定比我看他要早,我觉得他还是写得好的。

我希望文学不筑门槛,毕飞宇的小说门槛不是很高,阅读没有障碍,读得愉悦开心,读到中间觉得写得很好。我认为写作要力求做到深入浅出,但至少做到浅入浅出,浅入浅出远比深入深出好得多。但最糟糕的是浅入深出的,确实有这种作高深莫测状的,里面什么都没有狗屎一样的。我认为万玛才旦、毕飞宇和我这样的,至少做到了浅入浅出。

界面文化:所以你觉得你的小说不构成阅读障碍吗?

马原:其实当初会构成点障碍,主要是我的小说方法论的尝试,很多人会觉得有点摸不着头脑,究竟马原的小说要说啥?要反映啥? 主题是什么?习惯了之前那种阅读,会觉得有点摸不着头脑。当年的小说都是在一个主题之下说明一个什么,马原的小说没有主题,也没说明什么、没揭示什么,就形成了一点阅读阻碍。当年对我的小说的突出评价确实是“不懂”。

三四十年过去,今天的读者读我就没有当年那么大障碍了。因为大家已经见识了更丰富的方法,更多新的方法论已经深入人心了。

谈云南生活:之所以能搬到大山里,是因我能耐得住寂寞

界面文化:你现在在云南姑娘寨的生活如何?

马原:我住在南糯山姑娘寨,这是普洱茶的核心产地。当初找这个山,主要是得了不治之症想要换水。我也有茶园,春茶制作周期是一个月,这一个月忙下来茶农就有百分之九十的收入落袋了。其他时间也可以做茶,夏茶秋茶第一量少,第二卖不上价,相比春茶不值钱,茶农都会算这个帐。

界面文化:在云南山里的生活跟在上海有什么不同?

马原:完全不同。第一都市污染严重,病人很在乎环境;第二原来打扰太多,上海媒体那么多,几乎每周都有两次左右的采访,一年就是上百次。大事小情记者都会来问你,有时候我笑说,我们成了媒体的资源。那时候觉得生活里打扰太多,像我的性格也比较不会拒绝,结局就很尴尬,总是穷于应付。这个世纪第一个十年我都在上海,日复一日年复一年在媒体的环绕中,生活难得安静。

之所以能搬到大山上去,是因为我能耐得住寂寞。我的家庭特别融洽,生活里都是笑声,但是老婆孩子离开一段时间,我也觉得特别享受。想看书看书,想看体育比赛就看体育比赛,我主要是看足球、篮球、赛车、拳击,几乎比较激烈对抗的运动都喜欢。所以有时候自己解嘲,特别像一个英国男人,生活里除了赚钱以外,就是体育。

界面文化:生活在山上有什么不便之处吗?

马原:唯一的缺憾就是没那么方便,但生活其实比上海好得多。我家院子里有天然泉水,还有一个菜地,吃的菜都是自己种的,那里空气非常好。更重要的是山上生活的温度很适宜,我是个特别怕热的人。之前我生病后去海口,一年有11个月以上我都在空调下面,太热了;现在我住在1600米海拔的地方,正好把暑气完全避掉了,最高温度26°,最低10°,全年都在这个区间,太舒服了。光是这一点,天下就没有哪个地方这么适宜。十几度的时候皮肤有点凉,但是凉很舒服。皮肤总是黏黏的,你们女孩子可能喜欢,空气润对皮肤好,但是我皮肤好不好有什么关系(笑)。

评论