按:法国小说家、法兰西学院院士保罗·莫朗(Paul Morand,1888-1976)谈论旅行的方式比较特别。他似乎既非全情投入的旅游者,也非冷眼以对的批评家;他似乎既不全然批判人们对旅行的信奉与现代消费型旅游对目的地的破坏,也不否定旅行能带给个体的开阔眼界与带给社会的沟通了解。

保罗·莫朗一方面认为现代社会的旅行太过轻易,从前旅行困难重重,“通往珍贵之物的道路狭窄无比,”而在今天壮美之景“几近强制性地被展现在众人眼前”;另一方面,莫朗发现书籍“伤害”了我们的好奇心,让旅行者成为永远不会感到惊讶的存在,总是准备好“认出”一切,在异国的奇景与文化中纹丝不动、没有笑意。

在散文集《旅行》中,莫朗抓住并指出了现代旅行者的盲点,或许我们从未意识到旅行的意义和局限,以及旅行背后的时代特征——“看的渴望”和“不安的情绪”。有趣的是,莫朗在文章中写道,“个人可能一无所获,但新的秩序将诞生于所有这些国际性的劳累之中,诞生于愉快和劳动、心情和习俗、服装和语言、信仰和时尚的交换当中。人们越是旅行,国与国之间心灵与精神上的交换就越多,冲突就越难发生。”

经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从《旅行》一书中节选了《到达》与《返回》两个小节的内容,以期与你们一同参悟旅行的奥义。

一、到达

假期(vacances,vacant=vide),一个正在丧失词源意义的单词。二十世纪初,vacances尚还保有本义;那时的欧洲不像正午的地铁那样挤满了人;法国还存在空隙,空气在人群、车辆、思想、城市和事件之间穿梭流通。邪恶的增殖之神还在沉睡。夏天未曾扰乱人们的生活,没有把人群投射到依旧僻静的白色道路上;乡下人不曾离开他们的小花园;渔民还待在船上;工人也没有走出工厂或商店;有钱人把自己关在赌场里;城堡主在城楼里高卧;八月,门窗紧闭。铁路将城里人卸在仅有的几个固定地点:迪耶普、卡堡、埃特雷塔、特鲁维勒、鲁瓦扬。其他地方的海滩在土著人被屠杀后宛如大洋洲的沙滩。这些令人眼花目眩的孤独沙滩仿佛含盐的沙漠,卡昂的步兵部队可以尽情地在乌尔加特附近的奥恩炮口射击;他们没有杀死任何一个露营者,也没有破坏任何一座别墅。

昨天与今天之间的一个深刻不同之处:昨天,壮美之景被珍重收藏;而今天,它们几近强制性地被展现在众人眼前。克制、审慎、默契使真正为美痴狂的少数人对于自己的乐趣闭口不谈;少数幸运儿像吸食鸦片者一般躲躲藏藏,傻而高贵。因此,昨天没有流浪汉城市,没有旅馆业的推广、伪造的民俗,也没有旅游折扣;没有勃拉姆斯的广告、德彪西的宣传和奥义书(婆罗门教的经典之一,音译“邬波尼煞陀”,指附在森林书之后解释吠陀奥义的一类书籍)。最早的奥义书没有可供攀爬的斜道;奈瓦尔不像卢瓦尔城堡一样显出光辉,《米洛的维纳斯》也不曾被挂在街头巷角。通往珍贵之物的道路狭窄无比;人们必须战胜满是敌意的沉默,从中发现它们,并因此得到心灵上的洗礼。

在学校里,老师向我们隐瞒前莎士比亚的作品(正是马塞尔·施沃布启蒙我们认识了马洛、韦伯斯特、图尔纳);瓦莱里、圣琼·佩斯被人遗忘;普鲁斯特引人发笑。我感激一个多管闲事的同学,他曾于1907年踏上了兰波的道路;拉法叶百货公司不会售卖他的作品。而今天,人们什么都不知道了。这应该被叫作没文化吗?巨大的太阳造成了沙漠。初等教育的人无所不知;中等教育的人幸运地遗忘了一切。这是精神高等领域的真实情况,自然美景也同样如此:尼亚加拉和萨赫勒均没有以色彩惹人注目;老虎和金枪鱼也没有向喜欢打猎垂钓的人发出邀请。大自然热爱空白。冰川上没有划痕,马特洪峰上也没有四处乱丢的香蕉皮。艺术和自然曾经是真实的,如此真实以致人们竟然忘了这个词是欺诈者的发明。自从如此多的法国葡萄酒被掺入阿尔及利亚原酒以后,人们可以在缀上去的标签上看到这样几个无耻的字:“真正的葡萄酒”。

此处是比海洋更加明显的蔚蓝,它就是港口;此处是张着大嘴的航空站,它就是终点。“什么!昨天晚上发生了什么!三个小时前我还在巴黎呢?”总有一些人们尚未适应的难以置信的时刻,新鲜的空气使瘫倒的身体迷醉,人们仿佛收到了无所不在的神或恶魔的赠礼。诚然,使一切变质的书籍也伤害了我们,让我们成为永远不会感到惊讶的存在,总是准备好“认出”一切:我们走进莫斯科的雪天,不惊不喜地坐在横滨的东洋车里,在邻国人民如生命般宝贵的狂欢节中纹丝不动,没有笑意。直到后来事物才不再与书本告诉我们的一样。您向一个半圆走去;他们是一群旅店信使,他们跑遍了车站,却没有权利在礼服衣领上别上金钥匙的标志。

我们可以在此处惊呼:“这就是我想要生活的地方吗?”没有任何地点像理想中的黄金之国。(爱伦·坡)“夏天这儿的人很多吗?”我们向特内里费岛的渔民打听。“像蚂蚁一样多!”他回答。在过去荒无人烟的坎佩尔,我们发现了旅行汽车城市;微型大区、一米宽的街道、用汽车前灯照明的露天电影院、被固定在树上的插座(方便露营者使用电动剃须刀)。我们的天堂变成了小型人间地狱。对所有人而言,是那么美好;对于我们来说,是如此糟糕。

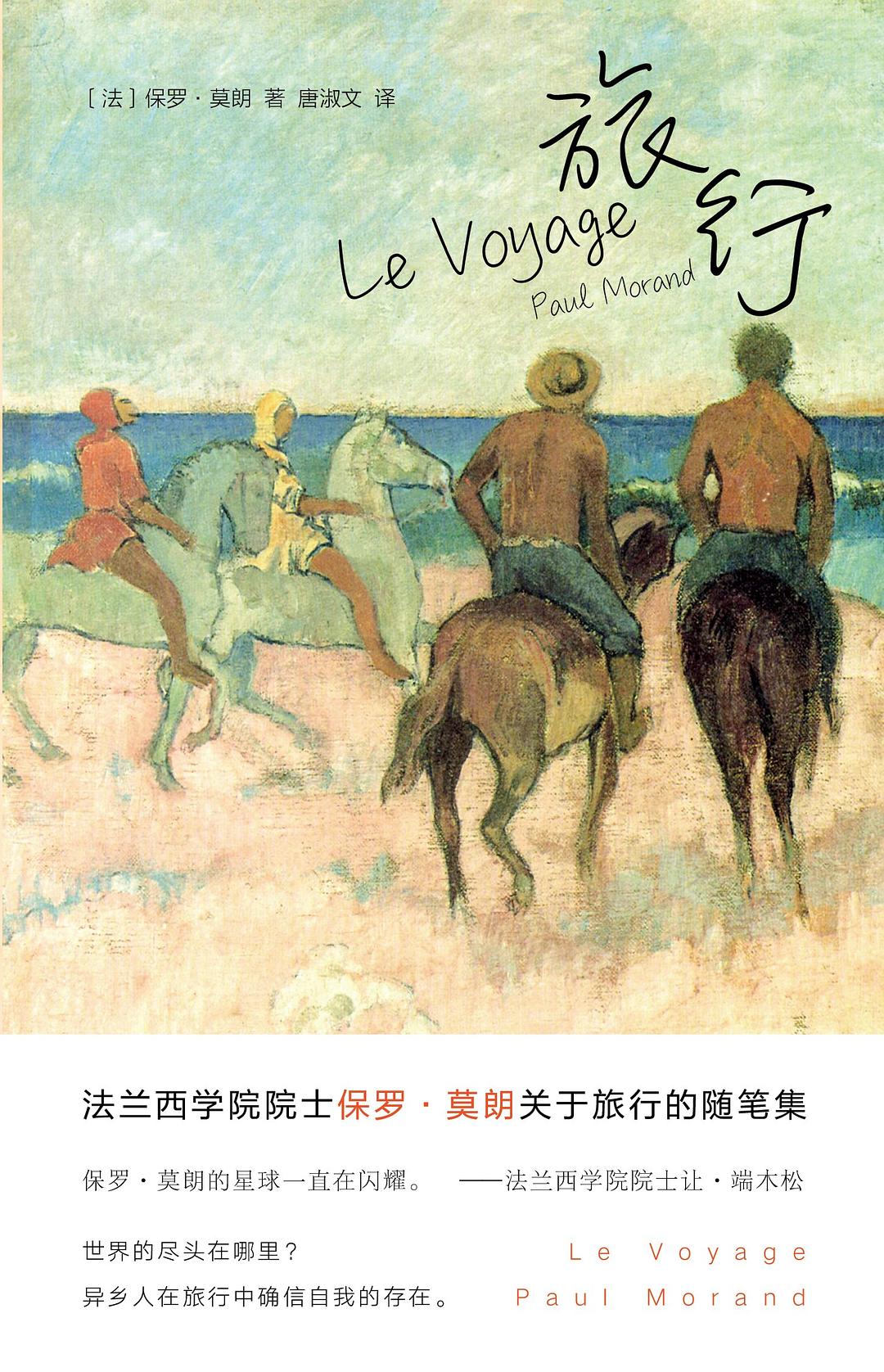

[法]保罗·莫朗 著 唐淑文 译

南京大学出版社 2019-10

二、返回

夏日,昨天的避暑者们需要一些消遣,赛马、赌场、舞会、沙龙舞、散步、“远足”、烧烤、宴会等,同时穿着用旅行箱带来的合适的衣服。今天,人们不再要求被取悦,他们只需要不被激怒:大海、太阳、沙滩、美酒,再加上一张橡胶床。他们的愉快不再需要别的什么来锦上添花。这一切花不了多少钱,一个水手包就能装下。

不,旅客没有完全破坏一切:他们装点了夏日威尼斯的美丽(冬天的威尼斯简直阴森可怖),美化了滑雪者们走后一片狼藉的四月山村!

当人们看到高级行政人员或政府官员去“游学”时,应该不寒而栗;大权在握的人已不再处于学习的年纪;他们本该知道。

作家,对其时代影响最大的作家,都曾出去旅行:蒙田、卢梭、伏尔泰、贝纳丹·德·圣皮埃尔、夏多布里昂、乔治·桑、拜伦、拉马丁、克洛岱尔、圣琼·佩斯、米肖、贝尔纳诺斯、塞利纳。

我们不要仓促地讲“将要去”的旅行的坏话。一座城市给您留下的印象,一个新国度带给您的冲击,这些总之都是第一个四十八小时的事情。否则就是几年后了。

如果有人真的为了学习而去旅行,那么他应该独自出门;之后将有其他无数次机会两个人结伴出发(或不出发)。

伟大的旅行家丹纳谈到了对思考者来说无比宝贵的幕间休息,它是未被占用的时间、主人准备的餐饭、在车站的等待、睡觉和起床。

闲逛并不是浪费光阴;神也会衰老。古人欣然接受迷路女神维比利(Vibilie)。

旅店老板不会恼火于诸如房间内的厨房、洗衣间,旅店对面的野营地,以及仓促动身这样的琐碎小事。

小费。1936年,旅店员工的要求:“别再给羞辱人的额外报酬了!账单的百分之十五就够!”从此,百分之十五挂在旅店账单上,小费到处都在给。

汽车把我们送到乡村、道路和客栈,带我们去冒险,去利用大城市之间的空间,(城里人说)几个世纪以前这些地方就被遗弃给农夫耕种了。

旅客是错觉的受害者:他们几乎总是辛辣地批评所在的地方,而一旦回到家,又会为其高唱赞歌。我们曾居住在不健康的天空底下,曾在这些地方度过致命的几个小时,但以后,我们会突然怀着热情、兴奋以及荒谬的怀旧之情谈到那有益健康的气候、高贵的居民以及美丽的云彩。因此,我们对所参观国家的赞美不及对自己国家的间接批评多。J. 阿特金森说得非常好,“异国情调与批评有关”。

远方来客的谎言拆不穿。我们深知十八世纪旅行者的著作对观念演变所产生的影响。再往前两个世纪,蒙田在著名的《论食人部落》一文中做了很好的示范。正是在他的文字里,人们首先发现了对作为比较的外国风俗的关心,这关心将萦绕在十七世纪的不信教者和十八世纪的“哲学家们”的心头。“旅行(著作)创造了一些……早已不存在的幻象……(我)可以像古代的旅行者那样,有机会亲见种种奇观异象……不然就成为现代的旅行者,到处追寻已不存在的真实的种种遗痕……对野蛮人说声心爱的再见,与探险告别!”R. 阿特里在其近来作品《该隐的孩子们》中摧毁了高贵的野蛮人的神话。“有了自然这个词,我们失去了一切。”(夏多布里昂)

“看的渴望”和“不安的情绪”是我们这个时代的特征。不应以两只鸽子中后悔的一只为借口而放弃。卢克莱修曾说,人们“像摆脱沉重的负担一样不停地更换地点”。个人可能一无所获,但新的秩序将诞生于所有这些国际性的劳累之中,诞生于愉快和劳动、心情和习俗、服装和语言、信仰和时尚的交换当中。人们越是旅行,国与国之间心灵与精神上的交换就越多,冲突就越难发生。人们将嘲笑我们的和平条约,嘲笑以前的国家,就像嘲笑那条赋予卢尔德居民权利,以割掉胆敢跨过大门的隔壁圣比村村民一块肉的中世纪敕令一样。

评论