“主干是史诗,枝杈是戏剧”

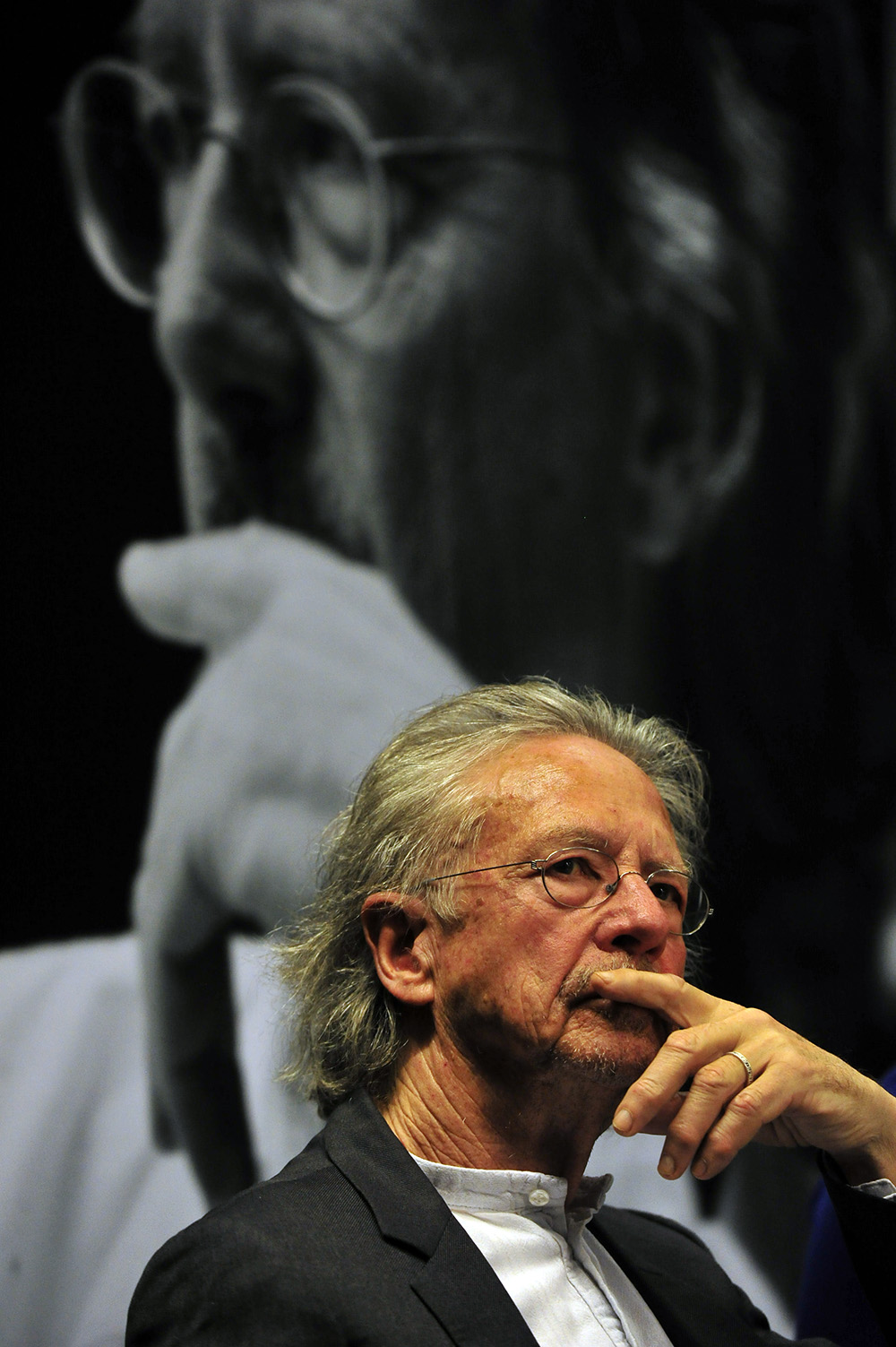

奥地利是我的故乡,在对待故乡的态度上,我不像托马斯·伯恩哈德和耶利内克有那么多的问题。我在作品当中所研究的问题并不是我对故乡的态度和关系的问题,我的作品主要涉及的是关于“存在”的问题。也就是说,我创作这些作品并不是因为奥地利这个国家而写的,其实托马斯·伯恩哈德和耶利内克两个人可能更多在作品当中体现了他们跟这个国家的关系。在我年轻的时候,奥地利对我来说曾经是有一些问题的,但是现在对我来说并不是问题——当然有的时候还是会想到它,还是会有些纠结。

其实我创作的重点是叙事性的、史诗性的创作,但这就像一棵大树,总有一些枝杈,这些枝杈可能也同样重要、同样美丽——这就是戏剧创作,是我为一些电影写的脚本——但这棵树的主干仍是史诗性的叙事。我也别无选择,我的创作基本上就是这样的,这就是我的天性。我也非常高兴是这样一种情况,这样对于文学来说是很好的,对我自己来说也是一个最好的状态。

“阅读是这个世界的心”

我是一个专业级的读者,作为作家,其实我更像是一个门外汉——也可以做一个比喻:作为读者来说,我可能像一尊佛像;作为作家,我可能只是个小蜗牛或者麻雀。对于作为读者的我来说,阅读代表着伟大的生活。19世纪有一位著名作家叫约瑟夫·艾辛多夫,他是德国诗人,也是一位充满了浪漫主义色彩的作家,他曾经说过这样一句话:“诗就是这个世界的心。”但是对于我来说,阅读是这个世界的心。对我来说,生活不是去电影院或者去博物馆,而是作为一个孤独的阅读者。

我到中国已经有十天了,我现在非常想念阅读的时刻,因为在旅途当中比较难以专心去阅读。对于我来说,读报纸不是阅读。我也曾经非常喜欢读迪伦马特的作品,更喜欢他的长篇小说;至于马克斯·弗里施,我更喜欢读他的日记,而不是长篇小说。我认为还有比这两位更为伟大的作家,比如罗伯特·瓦尔泽,以及19世纪的戈特弗里德·凯勒。要是谈起我喜欢的作品来,我可以一直讲到今天晚上可能都讲不完。但是对于这样的话题,最好是两三个好友私下亲密交谈,而不是面对这么多观众,就像耶稣曾经说过的,“如果两三个人以我之名坐在一起,我就在你们中间”——但四个人五个人就太多了。

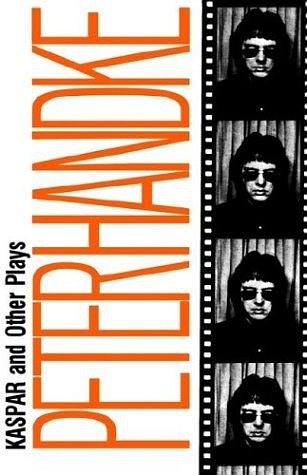

关于《卡斯帕》,人们误解了我

在60年代,我的第一部戏剧作品《骂观众》引起了比较大的轰动。之后又我创作了《卡斯帕》,其实在西方世界,这部戏剧获得的成功比《骂观众》还要大。我从来都不是一个很政治性的人。基本上我写作的出发点从来都不是由社会上大多数人参与的运动,我从事的是一种独立的创作,总是基于我自己的国家。

(奥地利)彼得·汉德克 著 梁锡江 等译

世纪文景/上海人民出版社 2013年

《卡斯帕》1968年首演时的状况让我自己都感到非常惊讶,当时正好处在大学生运动时期,那个作品刚刚上映,紧接着就出现了大学生运动。当时整个欧洲批评界对这个作品的反应都是充满热情的,大家都把这部作品跟发生在法国巴黎的大学生抗议行动联系在了一起,但其实他们误解了我。我创作这部作品,就是想表现一个16岁的少年来到这个世上,重新学习语言。不过当时我也感到很骄傲,突然凭借这部作品成了整个社会关注的焦点,我自己从来都没有选择要进到整个社会生活当中。大学生运动其实并不是我在这部戏里面所创作的、面对的、想象的群体行为,我唯一参加的群众性的、有很多人的运动,就是披头士的音乐会,这是我唯一参加过的大众都很喜欢参与的一个行动。还有很多人一起参加的就是在教堂里的弥撒,还有足球。

我现在有一个计划,要续写《卡斯帕》,主题就是一个生活在当下的年轻人怎么样来面对社会,到底是世界毁灭了他还是他毁灭了世界,这个其实是一个很有戏剧性的问题。

文学没有国别之分

全世界只有一种文学,没有中国文学和德国文学这样的区分。并没有所谓的“讲故事的文学”,讲述就是讲述,讲述本身在德国和在中国都是一样的,我很不喜欢或者说痛恨“讲故事”这个词。荷马在讲述,陀思妥耶夫斯基也是在讲述,但他们不是“讲故事的文学”。我们并不能对文学作品进行国家的区分,只有全世界的人都认可的伟大的作品。像歌德《亲和力》这样的作品,也不是以讲故事为主旨的,但它是世界文学。

当我还是一位年轻作家的时候,我研究得最多的是我自己的内心世界。我在22岁时创作了第一部长篇小说《大黄蜂》,是为了挽救我自己的生命。这部小说已译为中文,当中充斥的描述都是关于梦境、村庄以及战争的,全都是我还是一个孩子时的亲身经历。我出生于1942年,能记起的幼年经历就是美国人对我生活的村子的轰炸,但当我在小说里讲述这个经历的时候,就像是在讲述一场梦。这部小说只描述一些物品,描述光,描述海滩,描述一只小鸟留下的足迹。从这个意义上来说,它是很难懂的,读的时候很难进入。

法国新小说对我有帮助,让我能够从我禁闭的内心世界里走出来,当然从整个文学史来说,这也是一个很重要的时期,尤其是二战之后的一个非常重要的时期。但是法国新小说没有留下什么传世之作,因为只描述外部世界是不够的,留下来的文学作品都是描述内心世界的。这也同样是文学创作中很重要的一个问题——如何处理你的内心世界和外在世界之间的平衡。

写作是一种历险,绝非正常之事

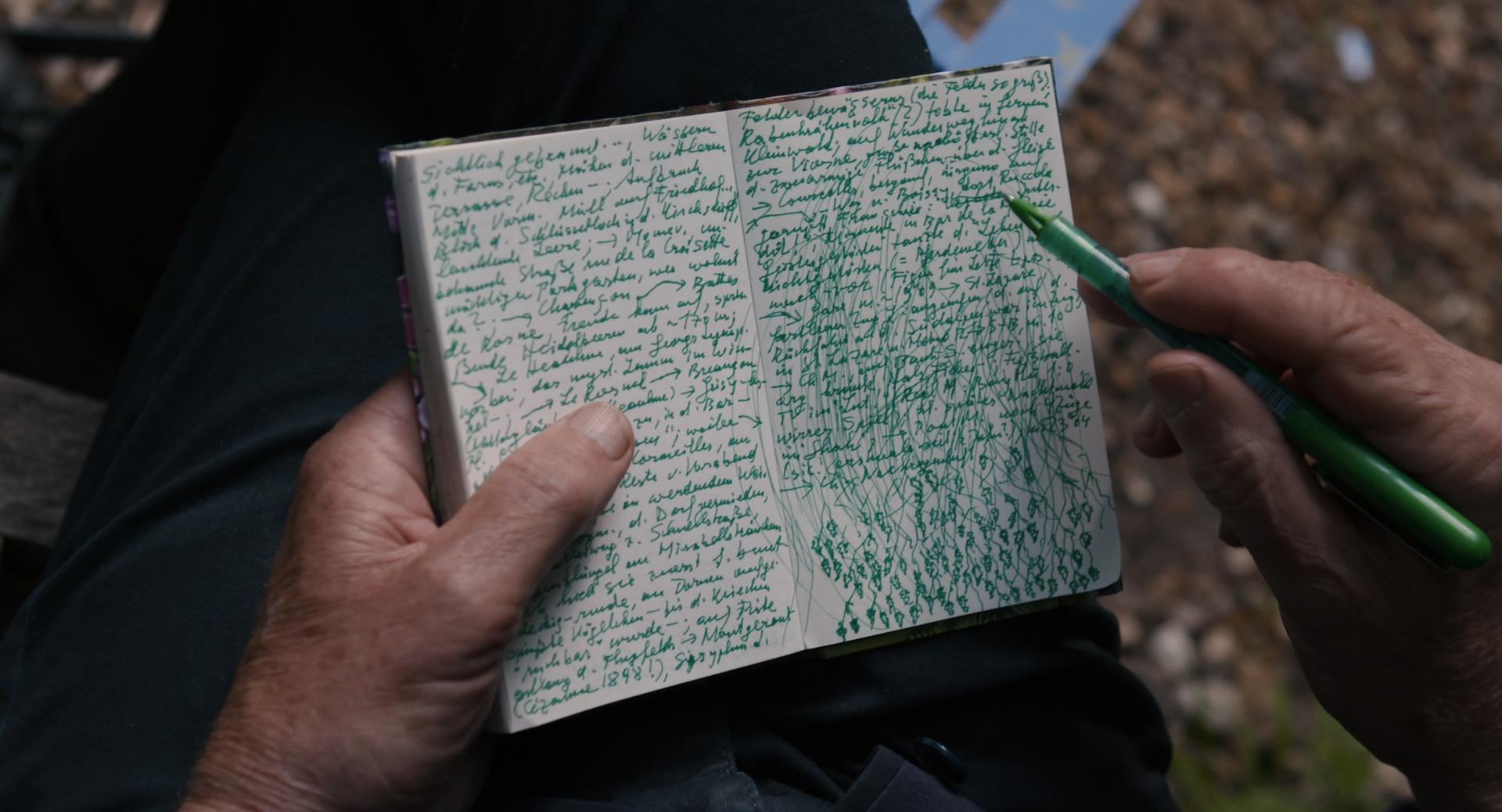

现在大部分年轻人可能都用电脑写作,我是用铅笔写在白纸上,还会用橡皮。以前也用过打字机。30年前我曾经在世界自助旅行,我去过西班牙,还去过阿拉斯加,希望能够把我旅途当中的一些事情记录下来。今天我已不太喜欢旅行,只去我步行能到的地方。如果可以的话,我很愿意步行到中国来。

每一种语言都有各自的体系,甚至写作时候的字母都是不一样的。我在西班牙的时候曾找到了一台瑞典出的打字机,上面字母的排列顺序和组合方式跟我以前用的完全不一样,我经常打错字,于是我决定用铅笔写在纸上,这样做的好处是我可以到大自然当中,随便找一个地方坐下来就能写。

有时候我在荒原里,面对一片无人的原野写作。这是我最喜欢的一项活动,到大自然当中去写,当然也会因为害怕最后又回到家里。我其实对于写作本身也有害怕,每天都有——也许这是谈到写作时让人觉得最有趣的一点。写作并不是正常的,你不是任何时候都能写出来。我现在已经74岁了,我现在仍然可以说写作不是一件自然而然的事情,对我而言写作仍意味着一种历险,你每天经历的所有的时刻都不是那种惯常的时刻。

本文整理自2016年彼得·汉德克在中国行北京站的对谈活动《我们时代的焦虑》中的发言,内容有删改,小标题为编者自拟。

评论