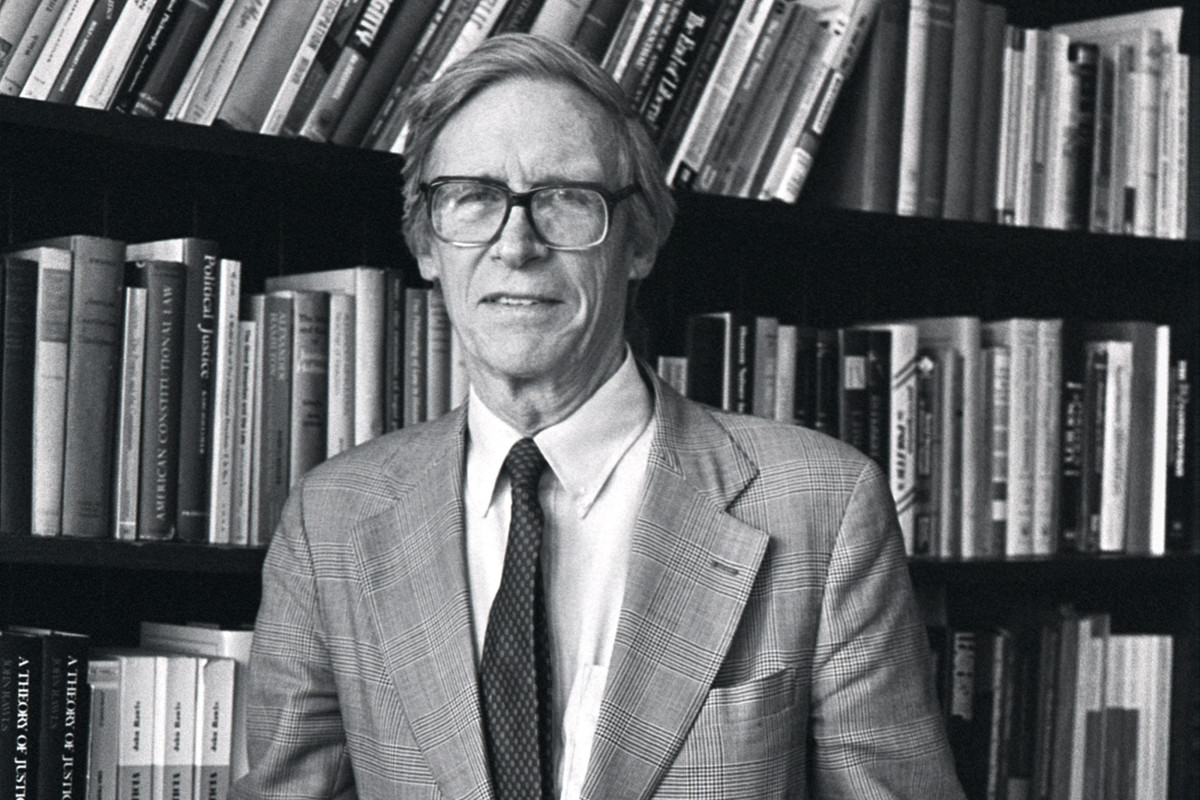

约翰·罗尔斯(John Rawls)于2002年去世,他是20世纪最有影响力的美国哲学家。他的伟大著作《正义论》于1971年问世,为后代定义了政治哲学的研究领域,它以两个原则的形式设定了正义社会的标准。首先,一个正义的社会能够最大限度地保护公民自由和个人权利,每个人都能够与其他人享有同等权利。其次,正义社会只有在力求改善最贫穷和最边缘化群体的生活状况时,才能够允许经济不平等的出现(例如,通过向医生支付高额薪酬来鼓励人们从事社会上所必需的职业)。

一个社会必须要进行根本性的变革,才能够实现罗尔斯所提出的原则:取消所有对冲基金,除非他们能够对无家可归者带来好处?取消硅谷公司的IPO(首次公开募股),除非它们可以为中央山谷(Central Valley,指美国西部的一条峡谷)的农民提供更好的生活?美国如今的社会与正义社会存在在很多的不同。罗尔斯认为,正义存在于民主社会主义、或者是财产大致相等的民主国家。所以,我们能够很清楚地知道一件事情:不公正给人们带来了巨大的痛苦,所以美国不会原封不动地保持原样。

美国确实没有原封不动地保持原样,但是,罗尔斯的愿景也没有取得成功。1971年《正义论》出版之后,美国的经济不平等现象从历史最低水平开始上升,一直升到如今的第二个镀金时代(Second Gilded Age)。理查德·尼克松的“南方战略”抱着抵制平等权利的目标,重组美国政治。在之后的十年里,罗纳德·里根和玛格丽特·撒切尔带领英语国家,彻底远离了罗尔斯所提出的平等主义。但是,罗尔斯的哲学地位却提高了,甚至那些曾批评过他的人都最终承认了他的思想处于中心地位,难以回避,其中包括罗伯特·诺齐克(Robert Nozick)、女权主义者苏珊·莫勒·奥金(Susan Moller Okin)、共产主义者迈克尔·桑德尔(Michael Sandel)。在罗尔斯去世之前,关于平等、战争、政治权威、异议和服从以及全球秩序等哲学思想,都处于他的正义论的阴影之下。

卡特里娜·弗雷斯特(Katrina Forrester)日前出版了一本名为《在正义的阴影里》(In the Shadow of Justice)的著作,研究了罗尔斯的思想及其对后世的影响。她认为,在过去的50年中,罗尔斯的中心地位塑造了哲学的定义。在他的影响下,政治哲学家倾向于强调寻求共识的理想、政治问题的法律主义表述,以及在诸如战争等可怕局势中个人选择的困境。其他一些问题则被悄悄地排除在外:特别是冲突和集体行动在政治中的中心地位,资本主义民主沦为富豪统治的倾向,种族主义和殖民主义在塑造美国社会和世界秩序中所发挥的重大作用。

然而,正如弗雷斯特在书中所写,尽管罗尔斯的影响力使得他的政治哲学方法看上去是唯一的方法,但事实并非如此。二战之后的几十年非常罕见,而罗尔斯的正义理论便来源于他在这个阶段中的独特经历。弗雷斯特通过追溯当时的历史环境,包括战后的政治和经济情况,以及当时的哲学研究方法,展示了罗尔斯的思想,以及其思想的优点和盲点是如何自然而然产生的。她的目标是为罗尔斯所忽略的问题开辟研究空间。我们的社会中充满了巨大的不公平和分裂,我们一边要与此搏斗,要思考我们的社会是如何走到这一步的,又是如何在这一步一成不变的,但同时,我们又要去追求正义社会,这到底意味着什么?

尽管罗尔斯正义原则的很多方面都是激进的,但这些原则并不是十分新颖。人们通常认为,罗尔斯是1960年代大社会改良主义的哲学家,因为他的原则似乎是在致力于民权运动和反贫困运动。罗尔斯的新颖之处在于他的论证模式。他提出了一个政治哲学上的根本问题:一个社会能够公平地对待所有成员吗?社会中的不平等,社会所施加的负担(谁来清理便盆?谁应该在午夜起床,来确保地铁的运行?),以及警察、监狱和战争所产生的暴力,这些都能够平等地分摊到每个成员的身上吗?如果这个社会不公正的话,那么我们中的一些人就相当于生活在监狱当中,而其他人则是守卫。但是,如果我们可能实现正义社会,那么我们也许就能够创造出一个世界,在这个世界当中,我们每个人都是自由平等的个体。

要想像出这样一个世界,我们就必须要摆脱这个世界的习惯,想象自己能够重新设定所有的制度和社会关系,而只保留那些公正的原则,也就是说,这个新的世界对生活在其中的所有人都非常公平。罗尔斯提出了一种实现该目标的方法,他将这种思想实验称之为“原初状态(original position)”,根据这个方法,我们需要想象一种场景。在这个场景中,人们能够选择他们想要生活的世界。问题的关键在于,他们是在“无知之幕(veil of ignorance)”后进行选择的。也就是说,他们不知道自己会成为这个想象世界中的特权阶级还是脆弱群体。如果你不知道自己会成为埃隆·马斯克(Elon Musk)还是无证移民,你如今还会选择生活在美国吗?

罗尔斯认为,面对这种不确定性,人们会选择那些即使是处境最不利、收入最差的人群也能够拥有良好地位的世界。如果你不知道自己会处于哪个群体,那么你会希望最坏的可能性也不要那么差。持有经济学思想的批评家认为,这种做法有点过于厌恶风险,就像拿着生菜就想去赌博赢得硅谷头奖一样。但是这种批评其实存在误解:罗尔斯的这种设定确切地表现了正义社会的含义,甚至对于采摘生菜的人们也是如此。当我们提出这样一个问题:“这个世界可以让我成为一个自由和平等的人吗?”如果这个世界回答道:“可以的,因为你可能会成为埃隆·马斯克!”那么,罗尔斯认为,这种答案并不足以说明一个社会是正义的。

保守派批评家曾对罗尔斯予以批评,施特劳斯派的艾伦·布鲁姆便是其中一位(Allan Bloom,后来因为论辩性的《美国思想的终结》一书而闻名)。他们认为,罗尔斯单方论证(cherry-picking)的原则其实适应了当时的自由主义偏见。在罗尔斯的笔下,原初状态为民主福利国家、公民权利运动中的公民不服从以及对越南战争的抵制提供了哲学上的支撑。友善的读者则会根据1970年代初期的冲突来解释罗尔斯的思想。哲学家马歇尔·科恩(Marshall Cohen)在《纽约时报》上发表了针对《正义论》的书评。在当时,由于越南战争以及尼克松政府在国内的行为,“这些原则不断地被模糊和背叛,”该文章则捍卫了美国自由主义。

而弗雷斯特认为,这两种类型的回应都忽略了罗尔斯方法的主要功能。她分析了二战后的十年。当时,罗尔斯正在撰写《正义论》。1953年,路德维希·维特根斯坦的《哲学研究》一书出版,这对罗尔斯来说是一个分水岭。这本书与维特根斯坦的其他后期著作使得哲学普遍转向“日常语言(ordinary language)”。在1952-1953年罗尔斯访问牛津大学的时候,他在那里进一步完善了这种方法。这是那个时代的新哲学前沿,充满了未曾尝试过的可能性。

[英]路德维希·维特根斯坦 著 涂纪亮 译

北京大学出版社 2012-1

日常语言的哲学家们回避了关于语言根本性质的高度技术性问题(是什么使得一个句子成为真的?真话中的每个词都指的是世界上某个确定的对象吗?)。相反,他们从演讲者和听众的角度,提出语言是如何产生作用的。他们认为,每个人都生活在一种语言中,他们知道如何使用语法,也能够认识到误用和误解。我们必须要克服哲学上的冲动,不能抓着这些句子不放,不能一直对其追根究底,直到确认它们真实与否。哲学不是要去获得一种新的知识,而是要弄清楚我们已经知道的知识。哲学家开始以思考游戏的方式来思考语言和社会实践,例如法律等。在没有棒球的情况下是不可能打到三垒的:所以,你需要尽可能地去尝试。你不能只是自己一个人来打棒球,也不能和一群从未听说过棒球的人打棒球,更不能和一群想要让你拿着球杆去足球场的人打棒球。但是你一旦开始打棒球,那么是否打到三垒就是一个很重要的问题了。即便结果比较接近,我们也要确保我们知道什么是三垒。

法律哲学家HLA·哈特(H.L.A. Hart)认为,法律也类似于这种游戏。没有“自然法”可以告诉你,你是否“确实”必须要遵守一项自己不喜欢的法律。现有法律的“反对者”和“捍卫者”一直以来也都希望如此。但是,一旦卷入法律论证,你就会默认接受了某些事情被视为法律。如果你坚持认为,《利未记》比旧金山的法规更好,那么你就已经成为了在足球场上挥舞着棒球棍的人,希望在不存在三垒的比赛中打到三垒。弗雷斯特认为,罗尔斯想要将社会本身描述为类似的“游戏”。社会道德是正义的主题,它有其自己的默认规则。将这些规则抽取出来,这可以帮助人们弄清楚——在人们没有因为自身利益或者偏见而分散注意力的时候——他们原本就早已知道的事情。就像一项成熟运动的规则一样,罗尔斯从中汲取的原初状态和原则并没有提出新的道德要求,而只是有助于阐明社会实践的术语。

如果罗尔斯的正义方法是源于20世纪50年代的哲学潮流,那么它也是一种对政治问题的回应。罗尔斯于1921年出生于巴尔的摩。在20世纪30年代和40年代,罗斯福新政成立了一大批负责实施该政策的政府机构:美国证券交易委员会(SEC)、联邦住房管理局(FHA)、市政工程局(PWA)、全国劳资关系委员会(NLRB)等,所以,罗尔斯见证了行政州的崛起。因为尽管罗尔斯并不反对新政,但是他与一些自由主义者和中间派有着同样的担心。他们认为,权力扩大后的美国州政府最终会通过对经济的长期监督来干涉个人权利。罗尔斯进一步认为,如果国家建立了一套恰当的行为原则和规定,那么,不需要过多的政府干预或竞争,人们彼此之间就能够和谐共处。

在美国社会中建立一套中立和长久的原则,这一行为非常大胆,甚至有点不太真实。在20世纪30年代和40年代流血的劳工斗争中,这些原则被一一破坏,还使得和平主义者和革命者被送入了监狱,或者遭受更恶劣的对待。但是罗尔斯并不是唯一一个持有这种思想的人:在罗尔斯正义理论形成的几十年间,美国政治科学和历史的“共识”学派风头正劲。所以,我们都开始习惯上说,美国人大部分基本都同意自由、平等和民主的基本原则,但是,对于私有财产,监管市场和法院则没有统一意见。冲突则是一个例外。激进的异见者与大多数人的观点不同。共识学派的思想对于罗尔斯的理论至关重要:如果美国人对正义拥有一致意见,那么,在通过原初状态找到这种一致意见的隐藏逻辑之后,这种隐藏逻辑就既可以指导国家也可以限制国家。

正义论既激进又保守。一方面,该理论倡导彻底重建美国生活的“基本结构”——这是罗尔斯对政府和经济等主要公共机构的称呼。但同时,它认为美国人早已经拥有了重建的原则。这种绕圈式的理论看起来可能很奇怪:一个国家是如何遵守那么被普遍违抗和无视的原则呢?但是这也是一种美国风格。美国的政治神话(这不是简单的小说,而是一种共同的故事),是“宪法的救赎”,道德真理的观念被深深地嵌入到了美国的性格中,并通过宪法和现有的机构不太完美地表达了出来,但却以“一种更为完美的团结”等待着它的实现。这就是弗雷德里克·道格拉斯(Frederick Douglass)和亚伯拉罕·林肯在19世纪60年代谈论自由与平等的方式,也是马丁·路德·金和林登·贝恩斯·约翰逊(Lyndon Baines Johnson)20世纪1960年代中期谈论相同价值观的方式。宪法的救赎是冷战期间自由爱国主义的理想。经过微妙的哲学转变,它的战略就变成了《正义论》的战略:美国人早已经成为了他们从未成为过的样子——而且,这个理想是普世性的,其他国家也可以实现这一理想。

弗雷斯特是一位观察入微的思想史学家,也是一位政治理论家,她并不认为一本书可以定义一个领域,即便是像《正义论》那样具有领域界定意义的作品。在《在正义的阴影里》这本书中,弗雷斯特还讲述了罗尔斯同时代以及后世的相关理论网络。罗尔斯认为政治的非人格化位于该领域的中心地位,于是,后世的思想家继续寻找他所提出的这种观点。但是,具有讽刺意味的是,在的20世纪60年代末,罗尔斯所依赖的共识在两极分化中消失得无影无踪。共识学派看到了对民权运动的猛烈反击,越南战争的残酷冲突,激进左派和种族主义右派在国内所进行的恐怖主义行为。在1971年,没有人会觉得美国社会存在长久的共识,而2019年也是如此。政治哲学的主流思想家坚持认为,这种两极分化仅仅是政治冲突,认为中立立场已经不复存在。

按照弗雷斯特的说法,罗尔斯那个时代的哲学家旨在应对20世纪60年代和70年代的严峻挑战,但却倾向于弱化对美国生活的严厉批评。面对反对越南战争和种族歧视的公民不服从现象,罗尔斯及其同伴发展了公民不服从的经典现代形象:诉诸于国家更高原则。他们的行为是为了更大程度地忠于法律,因此才违反了部分法律。有些异见者之所以不服从,是因为他们认为,至少在某些方面,美国政府是不合法的——这类人不属于罗尔斯所说的公民不服从。

当黑人活动家和学者提出要对奴隶制和吉姆·克劳进行赔偿的时候,哲学家回答说,正义的关键碍于人们如今是否拥有平等地位,而不是不平等现象产生原因的“历史性”问题。对于这一问题,罗尔斯在自己的书中也是一笔带过。他认为,这显然是不公正的,哲学家对此无话可说,只有彻底废除奴隶制。但是,罗尔斯想要提炼出美国最基本的价值观,身为这样一位哲学家,他应该需要思考一下吉姆·克劳和奴隶制对这个国家后世的影响有多深。那些反对民权运动的恶劣做法通常都取得了成功,这些又揭示了美国司法的什么内涵?

罗尔斯和其他人在研究国际正义问题时,也发生过这种不顾史实的情况。殖民主义和帝国大部分都从视线当中消失了,为推进再分配机制所进行的后殖民政治也遗失殆尽,例如短暂的新国际经济秩序。罗尔斯在《万民法(The Law of Peoples)》中设想了一种民族国家的原初状态。这些国家追求国际秩序中的公平规则。但是,与那些统治它们很多年的殖民国家相比,这些刚刚独立的国家非常贫穷,而罗尔斯也没有提议要对此采取补救措施。罗尔斯从问题当中提炼出了原则,却并没有自始至终地坚持这一设定。

在这几十年中,罗尔斯的观点方法脱离其原有的背景,因而也失去了原有的意义。这门学说离道德和政治经验越来越远。一些后来的罗尔斯主义者问道,整个世界的原初状态会带来什么?这一问题与罗尔斯的努力相去甚远。罗尔斯曾提炼出了很多人都早已在遵守的原则。全球正义哲学的共识是什么?制度是什么?

其他哲学家则抛弃了罗尔斯一贯强调的制度,而是进行风险较高的个人判断,提出“我们彼此应得的东西”这种问题。例如,士兵或指挥官在战时所遵守的道德准则是什么?他们是应该轰炸一座城市,促使其投降,还是应服从投下炸弹的命令?(著名的“电车问题”:是否要将电车改道,这会杀死一个人,但会拯救更多的人。这个问题试图找到明确的原则来解决道德难题。)这些个性化的研究内容构成了“应用伦理学”的子领域。许多美国大学的中心和课程中都设有这一学科。让大学生来思考这些棘手的问题,这是一件好事,但这一学科倾向于掌握这个世界的现状,关注在指导世界中所遇到的困惑——对有抱负的精英们来说,这种训练可以理解,但是,这种号召国家改变正义标准的传统的正当依据却已经减弱了。

1969年,罗尔斯(与哲学家斯坦利·卡维尔一起)正式建议哈佛大学开展非裔美国人研究计划。学生激进分子回忆道,在1969年反对越南战争、赞成激进主义的示威游行中,罗尔斯个人曾把他们从监狱里保释出来。在他后来的著作中,罗尔斯曾谴责公司资金在美国政治中的作用,他还担心,一个饱受消费主义困扰的社会无法实现自治。对不公正现象的极度敏感促使他重新构想社会。同时,他在向读者讲述现实世界中争取正义的斗争时,进行了许多抽象的提炼。

《在正义的阴影里》是一本关于哲学的书,而不是一本关于哲学家的书。这本书反对叙事给人们带来的一时乐趣,以及自传为人们所提供的捷径。在大多数情况下,我们从这本书中只能看到一点点罗尔斯的安静有趣的生活。弗雷斯特指出,罗尔斯是因为对神学感兴趣才开始进行自己的研究的。她还提到了,罗尔斯早期的时候曾对国家计划持有怀疑态度,但没有提到罗尔斯曾于二战期间在太平洋服役,据说在那里他失去了宗教信仰(也许最终,他找到了一个替代品)。他还曾经因为拒绝惩罚战友,而从中士降到了二等兵。弗雷斯特的目标是摆脱正义的阴影,至少是摆脱罗尔斯所构想出来的具有哲学影响力的理论网络,最好是能够腾出空间来,寻找新的或者翻新的思考政治的方式。

我们所生活的这个政治现实,与罗尔斯所假设的完全不同。他认为,在现代民主的政治生活中,自由共识随处可见,静静地等待着哲学家将其提炼出来(或者是法官以及有思想深度的政治家)。但是,与几十年前相比,如今,这种设想似乎不那么可信了。你能够想象所有人都拥有平等地位,但是却对奴隶制和吉姆·克劳不闻不问,这会让许多读者认为这是自由主义的混淆。人们难以想象的,并不是罗尔斯所提出的“分歧”,而是从不研究根本冲突的当代政治思想。冲突是由历史性的错误、持续性的伤害和剥夺而构建起来的,如今的问题是这些冲突是否能够以及如何能够产生合作和团结。

从某些方面来说,回到这个问题其实是一种进步。冲突是政治和政治思想的根源,但几十年来都一直被人们所忽视。然而,从其他方面来看,罗尔斯影响力的下降标志着政治承诺的丧失。罗尔斯假设,如果一个国家足够强大,拥有足够的行动自由,如果公民们选择了民主社会主义,或者是更倾向于如此,那么,国家就能够建立没有种族主义的杰斐逊式民主制度。他理所当然地认为,在这个世界里,资本能够被困在国界之内,所以,平均主义的再分配不会导致资本外逃。罗尔斯所设想的国家甚至可以将美国那血腥的、等级分明的资本主义,改造成一个自我统治的平等社会。几十年前那些鼓吹共识的人目光狭窄,与这些人不同,罗尔斯知道,美国需要进行类似第二次重建之类的东西。但是,他并不认为,要实现这一目标需要进行政治革命。从某种意义上说,他认为,在进步时代的新政以及二战的国家建设的过程中,革命早已经发生了。我们所需要做的,只是将其强大的力量储备和团结一致用于真正合情合理的目标。

1971年《正义论》问世的时候,可能性的范围早已缩小,只留下一曲挽歌。几十年来,这一直都很明显。对于《在正义的阴影里》这本书来说,困难的问题在于罗尔斯所实践的哲学理解是否已经足够了。我们必须要在了解不公正的历史之后才能驾驭当下吗?政治的可能性在于战斗、伤害以及小团体吗?而不是为了达成共识而进行和解吗?如果是这样,那么哲学能够希望带来别的什么呢?这是我们这个时代的困惑。虽然这些困惑是由于罗尔斯建立正义社会的目标所引发的,但是,这种困惑仍然与罗尔斯的困惑大不相同。

(翻译:尉艳华)

来源:新共和

评论