按:据澎湃新闻最新消息,3月26日,二十国集团(G20)领导人应对新冠肺炎特别峰会开始举行。然而,新冠疫情自2月下旬便开始在全球扩散。至今一个多月,全球性的合作一度缺位。财新传媒于3月23日发表的一篇报道指出,此前,全球政策的沟通主要停留在七国集团领导人(G7)层面。尽管韩国总统文在寅曾向特朗普提出召开G20领导人电话会以谋求合作,但G20沟通在当时只停留在财长和央行行长层面。欧央行前行长特里谢(Jean-Claude-Trichet)对此表示痛心:“现在我们每个人都有自己的‘边境’(borders)。希望不久后,我们能突破这些物理的、人心的隔阂。”

思想家哈特和内格里在《帝国》一书中提出,全球化之下的先进资本主义迫使现代各国将其主权转移到一个处于优势的实体,即一个由跨国公司的金字塔、跨政治组织的超级大国——由美国领导的先进资本主义国家组成的“无首领、超国家的秩序”。在这一政治综合体中,政党和民族国家被降到从属性的地位,全球范围内的等级制度取代了传统意义上的国家和社会、统治阶级和无产阶级之间的对立。

当主权国家失去了它原有的调停权时,传统意义上与之相对应的“人民”也渐渐丢失了应对这一全球化时代之弊病的能力。针对这一问题,意大利哲学家保罗·维尔诺重新审视了最早由斯宾诺莎所提出的“诸众”概念。“诸众”表示在集体行动和公共事务中所持存的一种复数(plurality which persists as such)。“诸众”回避政治团结,反抗权威,不加入持久的协议,由于它从未将自己的自然权利转让给至高无上的权力,也就从未达到法人的地位(status)。在我们所身处的后现代(post-modern)世界,不断革新的科技使得越来越多的工人具备创造性和适应性——他们善于创造并通过人际交往和语言分享知识。当“全球化”的混合性、流动性、突变性和去疆域性加之于“诸众”之中,劳动、政治和智力便不再分离。由此,“全球诸众”被赋予了一种“联合起一切”的可能性。

《我们,诸众》

文 | [意]保罗·维尔诺 译 | 董必成

节选自《诸众的语法》

人民对诸众:霍布斯和斯宾诺莎

我认为相对于大家更加熟悉的“人民”(people)的概念,“诸众”(multitude)的概念是对当代公共领域做细致分析的一个很重要的工具。我们必须记住“人民”和“诸众”这两个概念之间的选择一直处于实际争论的核心(现代中央集权国家的建立、宗教战争等)和17世纪理论—哲学争论的核心。“人民”和“诸众”这两个在炽烈的冲突之火中锤炼出的互相抵触的概念在现代政治—社会类属的定义中发挥了重要的作用。“人民”的观念占了上风,“诸众”这一概念则在竞争中败北而成了一个失落的词条。在说到社会生活形态和新建大国的民众精神时,人们不再说诸众,而喜欢说人民。然而我们需要问一下,今天,在漫长的轮回将达尽头之际,这个古老的争议是否还没有再次展开?今天,在现代政治理论正经历激烈转变的关头,这个曾被击败的概念是否还没有显示出非凡的活力,为自己做出扣人心弦的复仇雪耻?

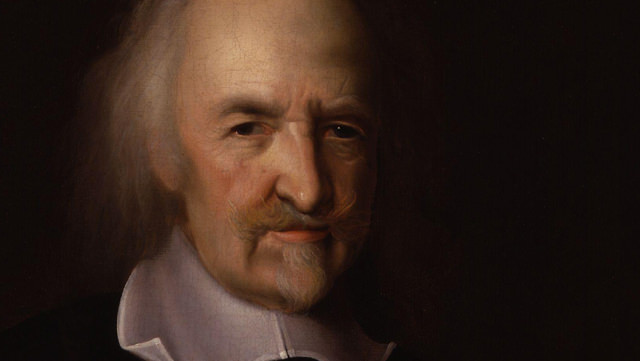

人民和诸众这对立的两极有霍布斯(Hobbes)和斯宾诺莎(Spinoza)作为它们推定的创始人。斯宾诺莎认为,诸众(multitudo)表示在公共场合(publicscene)、在集体行动、在处理公共事务所持存的这么一种复数(pluralitywhichpersistsassuch),没有聚合成一,不会在向心运动中消失。诸众是赋予这个许多(many)的社会和政治的存在形式,被视为存在着的许多:一种永恒的形式,不是一个阶段性的或间隙性的形式。在斯宾诺莎看来,诸众乃公民自由的楣梁。霍布斯憎恶(detests)诸众,“憎恶”,这里是我做适当考虑后使用的一个带情感色彩的、不很科学的词,他激烈反对诸众。以社会和政治的许多存在,被视为存在着的许多,以这样多数的形式但不聚合成一个综合的统一体,他认为是“至高无上的帝国”最大的危险。也就是说,是对国家这个政治决策垄断者的最大危险。理解一个概念的意义最好的方法——这里说的是诸众的概念——就是用固执的反对者的眼光去审视它。掌握一个概念的所有含义及其微妙之处的人恰恰就是想要把这个概念从理论和实践的视野里抹去的人。在对霍布斯描绘讨厌的诸众所采取的方式做浅释之前,最好先确切地确定这里所想要达到的目标。我是想通过展示诸众的范畴(正是因为它被其死对头霍布斯已做过处理)来帮助解释当代的若干社会行为。经过了几个世纪的“人民”,然后是那些国家(民族国家、中央集权国家等),最后,在现代曙光来临之际被取消的相反极性终于又回来显示自己了。诸众被视为社会、政治和哲理的最时髦的东西吧?也许是的。对于现象—语言学游戏这个相当可观的范围、生命的形式、伦理倾向、当今世界生产的显著特征等,除非理解为来自于这个“许多”(many)的存在模式,否则最终也许仅有些许理解,也许全然不能理解。为了研究这个存在模式,我们必须求助于非常不同类型的概念组合:人类学、语言哲学、政治经济学批判、伦理学。我们必须周游这个“诸众”的大陆,并且频繁地改变视角。

说完了以上这些,让我们简要地了解一下霍布斯作为明察秋毫的对手对“许多”的存在模式所做的描述方式。在霍布斯看来,这决定性的政治冲突发生在诸众和人民之间。近代公共领域既可作为诸众的活动中心,也可作为人民的活动中心。内战总是凶险的,在这种二择一的选择中自有它的逻辑形式。根据霍布斯所说,人民的概念是与国家的存在严格相关的,而且还是一种反响,人民即国家的反映:有了国家,就会有人民。没有国家,便没有人民。在那本对诸众的恐怖揭露得广而又深的《论公民》(DeCive)书中说:“人民(people)有点像‘一’,具有单一的意志(onewill),可以把统一的行动归属于它。”(霍布斯,《论公民》第十二章,第八部分)

对霍布斯来说,诸众是“自然状态”中固有的;因此,它是早于“国家”(bodypolitic)的固有存在。但是,遥远的历史可以再次重现,就像一种“被压抑的经验”,在间或动摇国家主权的危机中以回归来验证它本身。在国家之前就存在着许多;国家建立以后,就只有一个——人民,人民被赋予单一的意志。按照霍布斯所说,诸众回避政治团结;反抗权威;不加入持久的协议;由于它从未将自己的自然权利转让给至高无上的权力,也就从未达到法人的地位(status)。诸众正是通过它的存在模式(通过它的复数特性)和行为模式来阻止这种“转让”。霍布斯,这位曾经伟大的作家,用令人敬佩的优雅来强调诸众是如何反国家的,然而,也正是由于这个原因,诸众是反人民的:“人民(thepeople),激起公民(Citizen)违抗国家(City),即诸众(multitude)违抗人民(people)。”(霍布斯,出处同上)这里将这两个概念之间做了全面的对比:如果有人民,就没有诸众;如果有诸众,就没有人民。在霍布斯和17世纪国家主权辩护者眼中,诸众纯粹是一个负面的、边缘性的概念;也就是说,诸众被视同为压在国家之上的危险因素;它是随时会阻塞“巨大机器”的碎片。这是一个否定诸众的概念:这就是说,诸众不使自己适合成为人民,因为它实际上否定国家对政治决策的垄断;简言之,它是“自然状态”在公民社会的回流。

曾被驱除的“多数”:“私人的”和“个体的”

诸众如何在中央集权国家的创立中幸存下来的?在主权的现代概念被充分肯定后通过哪些隐秘和笨拙的方法使它自己为人所知?在哪里听到它的回声?把这些问题做极端风格化,以便让我们尝试着去鉴定那些一直来以自由主义思想和民主社会主义思想去理解许多、被视为存在着的许多的方法(这样,从政治传统上说,在人民的统一方面已经有它们无可争议的基准点)。

在自由主义思想看来,凭借公—私这一对术语,“许多”产生的焦虑得以缓和。诸众,作为人民的极性反面,呈现出被称之为私(private)的有点凄惨和屈辱的特点。顺便说一句,即便公—私这一对两分体本身在泾渭分明之前,在上千年的理论和实践纷争期间,也曾经过了血和泪的锤炼;因此,通过一系列复杂的因果关系得以保留下来。对我们来说,还有什么比说公共经验和私人经验更正常的事吗?但是这个24分叉点并不总是被认为理所当然。留点争议的余地也很有意思,因为现在我们也许生活在一个更新的17世纪,或者生活在一个旧的范畴分崩离析的时代,需要我们创建新的范畴。许多概念对我们仍显得奢侈和不寻常。例如,非代议制民主的概念或许已趋向唤起一种新的常识,起先是为了追求,然后成为“明摆着的事”。但还是让我们回到正题上来吧。“私”不仅意味着个人的东西,不仅意味着这个人或那个人内心世界的东西;“私”首先意味着被剥夺:声音被剥夺、公众场合露个面也被剥夺。在自由主义思想看来,诸众作为一个私人维度幸存下来。这个“许多”是失语的、远离公共事务圈的。

以民主社会主义思想来看,我们在哪里才能找到古代诸众的回声?也许在集体—个体这一对术语里吧。或者,更妥当地说,是在这第二个术语里,在个体维度中。人民是集体;用假定的无能和过度的不安隐匿起来的诸众是单独的个体。个体是在远离个体的某个地方所做的乘除法运算里无关紧要的余数。用什么样的措辞来表达严格意义上的个体?个体似乎是难以形容的,就像诸众在民主社会主义传统里难以形容一样。

在此有一个观点我应该事先说一下,因为这个观点在我以下要说的内容里将会多次提到。我相信在今天的生活方式中,公—私这两者的耦合是人们直接感受的事实,集体—个体的耦合也一样,凭它们各自的力量无法再站得住脚,难免喘着粗气,精疲力竭。这就像在世界的当代生产中正在发生的那样,因为生产加载了精神(ethos)、文化、语言交流——不交给计量分析,这样反倒能被理解为有着广泛基础的世界性经验。现在,正是那种曾经严格的细分已被混合在一起,叠加其上。很难说集体经验在何处结束,个体经验又在何处开始。很难把公众经验从所谓的私人经验那里分离出来。现在,这种边界的模糊,甚至连公民(citizen)和生产者(producer)这两个类别也能把我们难住;或者,即使它们像在卢梭、斯密、黑格尔,甚至连马克思本人那里那般重要,作为类别也只是变得稍微可靠点儿(也不过是引起争论的靶垛)。

当代诸众既不是由“公民”组成的,也不是由“生产者”组成的;它占据了“个体和集体”之间的中间区域;那么,对于诸众,用“公众”(public)和“私人”(private)之间的区别也就没有办法验证。这恰恰是由于很久以来这些术语间耦合的溶解已被认为是明白无疑的了,就像我们可以不再说人民(people)聚合成国家的统一。虽然人们不愿高唱那跑了调的后现代风格的曲子(“多样性很好,大一统灾难要提防”),然而,这对于认识诸众与“一”(One)不相冲突却是必须的;确切地说,诸众对“一”做了重新定义。实际上这个“许多”需要一个统一的形式,需要作为“一”存在。但这里的关键是:这种统一不再是国家;而是语言、智力、人类共有的才能。这个“一”不再是承诺(promise),它是前提(premise)。统一不再是万物向其汇聚的什么(国家、领袖),像人民的那种情况;而是理所当然地作为背景或必要前提。必须把这个“多数”看成是共享经验的、泛型的、普遍的个性化。因此,与之相应,我们必须设想“一”远非结论性的东西,也许可以看作一个基础,允许存在差异的基础,或者允许这个许多,被视为存在着的许多的政治—社会存在的基础。我这样说只是为了强调现在反思诸众的类别时不允许做狂热的简化或肤浅的缩写;相反,这种反思必须面对一些严酷的难题:尤其是这个“一”和“许多”(One/Many)之间关系的逻辑难题(需要重新阐述,而不是删除)。

[意] 保罗·维尔诺 著 董必成 译

三辉图书/商务印书馆 2017年11月

探究“多数”的三种方法

当代诸众的具体定义可通过发掘三个主题单元来做重点定位。这第一个主题单元就是那个霍布斯式的:害怕/寻找安全感之间的辩证。显然,即使“人民”的概念(用其17世纪的表达,不是自由主义者就是民主社会主义者)也是围绕某些策略的开发以挡开危险和获得保护。我认为(在今天的演讲中)在实证和概念的层次上说,害怕的形式已经随同相对应的类型、一直与“人民”的概念相关联的“庇护”一起失效了。取而代之的是相当不同的恐惧/避难的辩证:它表明了现今诸众的一些性格特质。恐惧—安全:这好像是哲学和社会学意义上的筛网或石蕊试纸,用来显示诸众的形象并非全是“蜜桃、奶油和蜂蜜”,用来鉴定诸众的形象里潜藏着何种毒物。诸众是一种存在模式(modeofbeing),现今流行的存在模式。但是,像一切存在模式一样,它具有矛盾的双重性(ambivalent),或者我们可以说,它本身含有失落和拯救、顺从和抗争、奴性和自主。然而,关键的一点是,这些可供选择的可能性具有一种奇特的神态,不同于出现在人民/共同意志/国家集体里的那种神态。

来源:三辉图书

评论