英语世界的作家通常普遍持有这样一个观点:不可能将性爱描写得很好,或者说至少比描写其他任何主题都更难。我曾听到一位很优秀的作家在爱荷华大学作家工作坊上和学生交流时表示,她理想中的性爱场景开头应该是这个句子:“他们坐到了沙发上……”然后便是一片空白。我实在无法理解这种偏见。作为英文作家的最大荣耀之一,便在于我们两位最早期的天才前辈乔叟和莎士比亚,将性感的身体描写得如此生气勃勃,让它们成为了一种文学,也让包括“庸俗下流的四字词语”在内的相关措词进入了我们当今的文学语言宝库。并非所有语种都收获了这样的礼物馈赠,曾经就有一位翻译员向我抱怨,在她的母语词库当中只有医生用语或色情语言,但这两种表达听起来既不地道也不诗意。

不仅如此,更荒唐之处在于,这样一种人类主要的活动行为,一个充满情感和戏剧性的领域,却被严令禁止进入艺术殿堂。性对于作家而言是一种独特又有用的工具,它的强大功能不只在于帮助作者展示角色或探索关系,还能提出关于人类的最为宏大的问题。

这种有用蕴藏在一系列连锁矛盾之中。性将给人带来一种极致脆弱的体验,身处其中的我们最具表演性,和最真实的自己既无限接近,又如此远离。不管从身体上还是情感上来说,性都能让我们深刻地感受自己,感知内心。同时,在性体验愉悦的时候,这也将是我们小心翼翼地与他人体验最为合拍的时刻。在我看来,其他任何活动都无法像性一样,将两人的身心距离都拉到如此之近。我们也无法从除了性之外的任何事物中如此集中地感受自己的躯体,乃至那些超越躯体之外的东西。因此,关于性的描写文字能够无比准确地从空间上和哲学上尖锐刻画出我们的身体。没有任何东西能让我们这般暴露无遗,不仅是肉体上(当然这一点也不能说是无关紧要),更是道德上;没有任何地方能让我对自私与慷慨、残忍与柔情、勇气与失败、伴侣与自我的了解多过于性。最后,性让我们与人类共有的动物本性联系起来,同时也会受到特定地点和时间的影响。性在美国郊区和东欧公寓楼并不相同,性爱场景能够在很大程度上对导致差异的社会和历史力量做出阐释。这一切要说明的便是,性是人性的熔炉。至于为何要写性而非其他,这已根本不成问题。

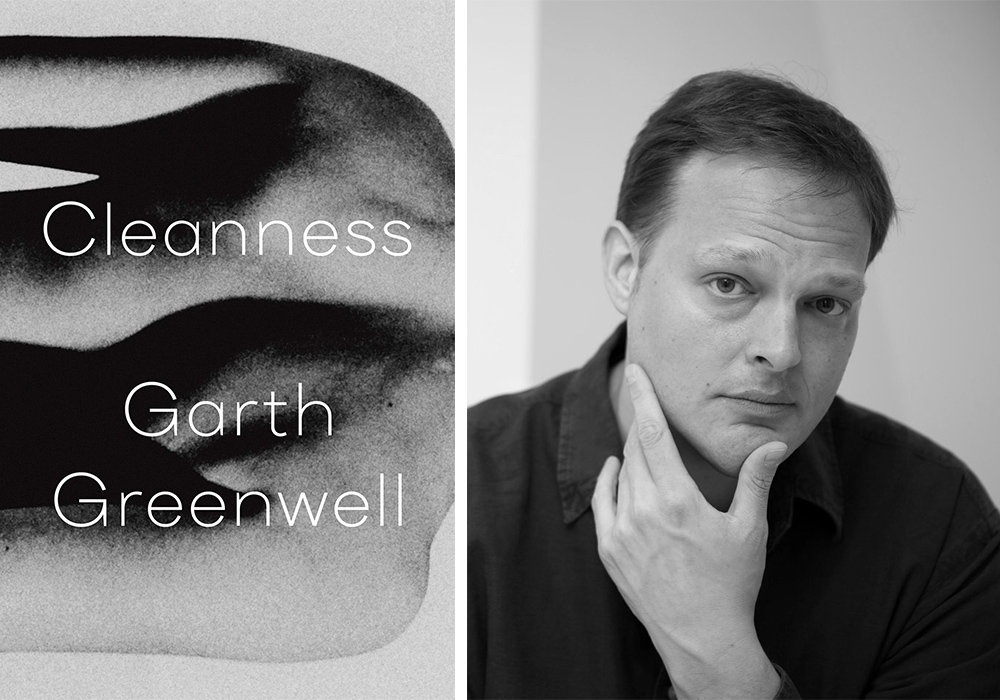

当然了,我们依然会被问到究竟为什么写性。我的第一部小说《属于你的一切》(What Belongs to You)出版后的最大惊喜,便是在这样一部不管从何标准来讲都没什么性描写篇幅的作品里,人们竟这么渴望谈论性爱。书中那两三处男人间性爱的简短描写场景,竟收获了比全书还要多的评论。事实上,有关于小说中探索性爱潜力的问题,我感觉自己还有很长的路要走,并且已经尝试在在第二部小说《清洁》(Cleanness)中更加努力了。我在其中两个章节里,尽可能地使用了直白露骨的文字,想以此看看自己是否能写出100%色情同时又100%高雅艺术范的东西。

我并不觉得描写性必须要直言不讳。因为网络的发展,我们的文化正沉溺于这种直言不讳当中。人们忍受着过分夸张的具象化,也就是人的身体被灌输了过多的意识觉悟。我不反对色情描写,只是它有时导致屏幕上身体的人性被无情擦除,从人变成了物体。我们通常根本看不见人们的脸,即便看到了,那些脸庞也都在散发着做作夸张的单一情绪:需要、愉悦或者痛苦。

文学是我们交流意识最有力的方式。刺激我去写性的动因不是直言不讳本身,而是直言不讳和某些吸引着我的特定语句的结合。它可能是一个能够追溯到16、17世纪的英语散文作家笔下的句子,从普鲁斯特、詹姆斯到伍尔夫、鲍德温和塞尔巴德。这样的语句既是豪放的,也是内敛的,既会向前猛冲,也会回过头来质询和修正自我。我将其视作生产内在本性的技术,帮助人们理解“思考”是一种什么样的感受。在写《清洁》这本书的时候,我曾尝试找出这项技术如果应用于各种性爱描写时会发生些什么:温柔的和野蛮的,亲密的和客观的,欢喜的和可怜的。我感觉似乎有一种介入文学起到了作用,它或许能将性爱躯体再改造为意识的居所。

一直以来我都拒绝将色情描写和艺术截然分开,但如果非要给出界线,我可能会说:色情描写像宣传一样,希望我们仅仅去感受一种东西;艺术则不同,它充满了悖论、矛盾和暧昧,从不希望我们只感受同一种东西。如果我希望读者能被某个特定场景刺激唤醒,那么我也同时希望他们能被这种刺激挑起困惑,去质问或追究,如此才能够被更为复杂的愉悦所打动。

我的核心信仰之一,是没有任何人有权利告诉艺术家他们应该创作何种艺术。我并不认为自己有描写性爱的义务,但却有一种需要尝试的紧迫感,其中一部分紧迫感和我作为酷儿艺术家的身份有关。在一场关于艾伦·霍林赫斯特(Alan Hollinghurst)1999年出版的小说《魔咒》的访谈中,约翰·厄普代克就酷儿性事的“不严肃”发表过言论。他这样说道:

“那些描写异性恋者的小说,不管多么无聊、自私、偶然促成,不管被捧得有多么过高,有多么令人恼怒的细节描写,都确确实实促进了人类物种的永存不朽,让家庭结构更加神圣。”

1999年以后的世界已有了变化,如今的酷儿一族在某些享有特权的地区,已有了进入“古老而神圣的家庭结构”的机会。但难以契合异性恋家庭模版的酷儿性爱,依然面临着厄普代克式的蔑视,仍然因被认为道德层面上不够严肃而遭到抵制。我在两部小说中都想完成的一件事,便是善待男同性恋人的关系,不管他们是固定配偶或是偶然邂逅、持久关系或是暂时相遇,都抱以平和的心态。同性恋者的社交模型和其他任何模型一样复杂、符合伦理、情感丰沛,也一样有着深厚的意义和价值。

用艺术化的语言来说,写作就是要对某种价值做出阐述。即便在我们当今婚姻平等的时代,即便我们告诉自己,社会文化已经接受了同志解放运动,却依然会蔑视酷儿的身体,带有性暗示的身体更会遭到鄙夷。我希望自己不仅能明确清晰地描写酷儿身体,还能运用文学传统的一切资源,以一种美妙和抒情的方式珍视这样的身体。我不需要借此方式来证明它是否存在价值,而是要带领读者感知和赞美其价值,为它奉上艺术所能赠予的特有的、贵族般的尊严。

本文作者加斯·格林威尔系美国诗人、作家、评论家。

(翻译:刘欣)

评论