撰文 | 《经济观察报·书评》任其然

在历史展露出它尖利獠牙的时刻,原先生活中的小人物总是突然间发现自己掌握了从未有过的处置他人的权力,也把自己变成他人的猎物。

在“二战”中,匈牙利王国为了“恢复历史领土”和纳粹德国结盟作战,还逐渐把农村的犹太居民有组织送往集中营,小镇上的面包师开始告发自己看不顺眼的犹太顾客。到了1944年,德国扶持匈牙利法西斯“箭十字党”,取代准备和苏联媾和的霍尔蒂政权。在匈牙利知识分子哲尔吉·康拉德眼里,“箭十字党”分子都是些街头混混和狂热的、欲求无法发泄的年轻人。现在他们一跃成为城市中的搜查者、处决执行者与暴力施行者。他们四处搜捕普通居民,把看不顺眼的犹太人开枪打死扔进多瑙河,剩下的送往奥斯维辛。

经历并记录这一切的哲尔吉·康拉德,那时候还是个孩童。1933年出生在匈牙利农村的他,父母是当地成功的犹太商人,也是知识分子。在父母财富与人脉的帮助下,年幼的康拉德得以逃到布达佩斯,躲过了全村被送往奥斯维辛的命运。不过,在布达佩斯,庇护所的生活也可以说是九死一生:死亡像家常便饭,每天都有人消失,也有人意外地活着。一个女孩被抓到河边枪毙,结果负责处决的机枪手发现自己打光了子弹,友善地笑了笑,把她放了。

大屠杀并不是一两个疯狂变态的杀人魔就可以犯下的罪行,但人们总希望有一两个人足够坏,坏到可以承担所有坏事,这样作为普通人就可以开脱良心负担。中东欧国家面对大屠杀时尤其如此。在波兰,近年来通过了一系列法案:任何人如果公开表示历史上波兰人也是屠杀的帮凶,就会被视为犯罪。而与国土在战争中被瓜分而留下了深刻创伤的波兰有所不同的是——许多匈牙利人一开始就热忱地投入到战争中来,但战争结束后又急切地为自己寻找受害者身份。

这种想开脱不是完全没有根据,毕竟和纳粹德国并肩作战的霍尔蒂政府只是个威权保守政府而非法西斯政权。如果“箭十字党”在战争一开始就上台,那么匈牙利犹太人就不会最后还剩下25%,而是会像波兰犹太人那样,被“彻底解决”了。但尽管霍尔蒂的统治有不少自主权,他还是在“箭十字党”上台前就把康拉德的同村犹太人全部送去了奥斯维辛。在村子里活下来的只剩康拉德一家——他的父母被抓走后,运用手段把自己送去了奥地利,躲开了奥斯维辛和比克瑙的灭绝营。

“所幸”有“箭十字党”存在,他们够坏。相比冷漠的威权政府,“箭十字党”是狂热的真纳粹,是他们让德国军队“占领”了匈牙利,欺压匈牙利人。霍尔蒂的匈牙利政府成员,也下野的下野,有人被关押,有人被杀死,也成为了“箭十字党”的“受害者”。1944年,遂成为匈牙利丧权辱国的标志性时刻。

2014年,时隔70年,匈牙利政府在布达佩斯市中心正对着苏军解放纪念碑的广场上兴建了一座雕塑,以提醒人们记住1944年德国占领匈牙利的黑暗历史。这尊新纪念碑下方是手持天主教洛林十字的一位天使,象征着匈牙利王国;天使头顶是一只脚上刻着“1944”的黑鹰,恶狠狠地扑将下来,象征着德国纳粹。巨鹰扑食,天使惶恐柔弱而无助,可谁会记起这天使也曾经是黑鹰的同僚?

长达40余年的冷战时代,则为匈牙利人提供了另一套面对历史的勇气。新政权重新勾勒了阶级史观——1950年代开始的官方叙事认为,“二战”中匈牙利的统治阶级和德国纳粹政权沆瀣一气。这帮助无产阶级和普罗大众在战争历史面前恢复了平常心。尽管在康拉德这样经历了战争和屠杀的人的记忆中,平民和精英在暴行中只是位置不同,到头来是各自以各自的方式推动了那些不堪回想的历史进程。

在布达佩斯市中心,近些年重新装修、布展开放的恐怖之家(house of terror)展示着后冷战时代历史记忆的整套机制:外墙天顶和正门入口处,巨大的“箭十字”和五角星标志并列在一起,一边黑色,一边红色,以象征匈牙利同时是纳粹和苏联的受害者——这套受害者叙事,是当代匈牙利理解20世纪历史的基本方式。

在这座曾经用作盖世太保和“箭十字党”秘密警察总部的建筑里,1950年前后入驻了匈牙利人民共和国的秘密警察——同样的建筑,同样的国家机器,甚至部分人员也可能是相同的。走进钢筋混凝土制昏暗潮湿阴冷的地下室,曾经的监牢里陈列着被“箭十字党”和人民共和国政权处决的匈牙利旧精英的照片。受害者的眼睛和参观者的眼睛在这里穿越时空对视。然而讽刺的是,这些今天匈牙利人凭吊的旧精英,曾经无法拒绝“生存空间”的诱惑,发动匈牙利军队远征乌克兰草原攻击苏联红军;也默许在自己眼皮下,一车皮一车皮的匈牙利犹太人送到奥斯维辛,灰飞烟灭。

以纪念的方式和过去的历史匆匆和解,再补上对“极权主义”的仇恨。这样的场面,在中欧、东欧的许多国家算是常态,和人们印象中德国总理下跪道歉的战争清算,形成另一种对比。曾经是第三帝国一部分的奥地利,战后获得独立,并且利用自己在冷战最前沿的身份,得到了一个“最早的纳粹受害者”的身份,不用再面对“奥地利为什么在‘二战’前选择和纳粹德国合并”的问题;如今执政联盟的一部分——奥地利自由党,则在历史上和纳粹旧官僚暧昧不清,至今为人诟病;波兰也闭口不提,“二战”前参与瓜分捷克斯洛伐克和国内的反犹情绪……

无法回避的是,“二战”前的那个欧洲——尤其是中欧和东欧,远比今天这片土地多元、甚至更包容。在那个时代的维也纳、布达佩斯,族群混合已经是家常便饭。而到“二战”结束时,人们惊讶地发现,由死亡、废墟和毁灭所创造的这个战后新欧洲,某种程度上的确更符合纳粹的想象——欧洲的许多国家变成了更纯粹的民族国家,许多大都市变成了单一民族的都市。在波兰、匈牙利、奥地利和德国,原先占人口比例数分之一的少数族裔消失了。战后秩序带来的国界重新划分,把周边一系列匈牙利人占据关键少数族群身份的土地继续划给了周边国家,创造了一个更加“纯化”的匈牙利(匈牙利民族主义者对失去这些土地愤懑不平,尽管他们加入“二战”的纳粹一方就是想通过战争“拿回”这些地方)。

作为见证了战前欧洲的人,康拉德活过了战争,面对着一个陌生的“新欧洲”。他成为一个母语是匈牙利语、却失去了绝大多数自己社群成员的匈牙利犹太人。环境让他养成了一种特质:放弃寻找故乡。“我到一个新城市的第一天——不管是东方还是西方,不管是大还小——我都能想象自己在此度过余生。”不过,当所剩不多的犹太裔选择移居以色列的时候,号称可以随遇而安的他选择了做一个匈牙利公民,当1970年代稍见宽容的总书记卡达尔治下,政府试着让他出国生活的时候,他选择了留下。

康拉德把自己变成了一个不合时宜的匈牙利犹太知识分子。他还证明,就算在不那么能够随心所欲的情况下,仍然有许多事情可以做、值得做并且也需要有人来做。他和朋友出游,做社会调查,做社工家访,观察人间百态,并把这些观察写成文章和小说,他甚至还在精神病院做护工,或应征殡仪馆的工作。随着战后匈牙利施行的斯大林模式——清洗与紧急状态的终结,生活变得不再吓人,但也沉闷而无聊——随时出现的用来抓人的黑色大轿车,变成了日复一日去单位上班的乏味日常,至多是攒钱到十年后去南斯拉夫克罗地亚海边旅游。“土豆烧牛肉”,赫鲁晓夫出访布达佩斯时格外欣喜,更远的地方则有人写诗嘲讽。这种平庸的日常,其实就像“历史的终结”提前降临一样。东欧最终的巨变并不是因为没有经历过这种生活,而是这种生活受到了经济状况的侵蚀而难以为继。

康拉德笔下的自己,出奇冷静也出奇没有强烈的政治情感。1956年布达佩斯的暴动中,康拉德几乎抽身事外。他的顶头上司热心投入起义,但他自己拎着机关枪,选择了到处溜达。他有没有用文字隐藏自己那时的任何狂热举动,以使自己和今天的匈牙利民族主义政治划清界限?我们不得而知。但一个已经觉得自己是异乡人的人,也许确实很难投入其中,何况那场事件涵盖了太复杂的政治光谱。“那次暴动中,有很多人是原来的法西斯主义分子!”聊到1956年的匈牙利事件,认识的俄罗斯反普京左派愤愤不平地说。作家其实一直都不合时宜,也不像俄国书写者那样充满戏剧展演。异议身份更像是当权者给他的加冕,而非不断牺牲、不断斗争的想象中的坚毅人格。

恰恰是1990年后东欧转型,作家开始和时代产生距离。康拉德的朋友塞勒尼把整个私有化过程称为“无须资本家打造的”资本主义,用冷静的笔调揭示曾经的许多异议知识分子如何在新体制下成为最得益的群体之一。这样的知识分子位置,并不是经历了大大小小事件的一代人能够轻易适应的。他们失去了对手,转型为了既存事实的辩护者,光环仅限于过去的,被戴上标签的知识分子,失去了模糊的异乡人身份。新的身份把他们推上危险的,毫不适应的战场。

后转型时代的匈牙利,先是尝试稳固两党制,却又在一种自保的心态中愈发远离了有活力的政治。中右翼维克多·欧尔班基本确立了民族主义、保守主义与排外新右翼合流的一党独大路线。而对这样的变化,康拉德的反应停留在了1980年代。

2018年初,在一次访谈中,康拉德猛烈抨击匈牙利总理欧尔班,他建议欧尔班放弃权力,以免变成罗马尼亚独裁者齐奥塞斯库的下场。这些话激怒了欧尔班及带有威权倾向的匈牙利执政党。他们认定,康拉德在传递煽动和暴力的语言。“康拉德说要杀死欧尔班,就像罗马尼亚人杀死齐奥塞斯库一样”,亲欧尔班的媒体集中火力。

这一切,源于欧尔班政府对金融大亨索罗斯的攻讦。他的政府着力打击索罗斯在布达佩斯的中欧大学,将索罗斯的开放社会理念描绘为国际银行家削弱匈牙利主权的阴谋。索罗斯是另一个逃过浩劫的布达佩斯犹太人,但他的轨迹和康拉德截然不同——更富争议、更没有祖国,作为资本的化身,隐身在阴影中,更像纳粹所描绘的阴暗的国际金融资本家。

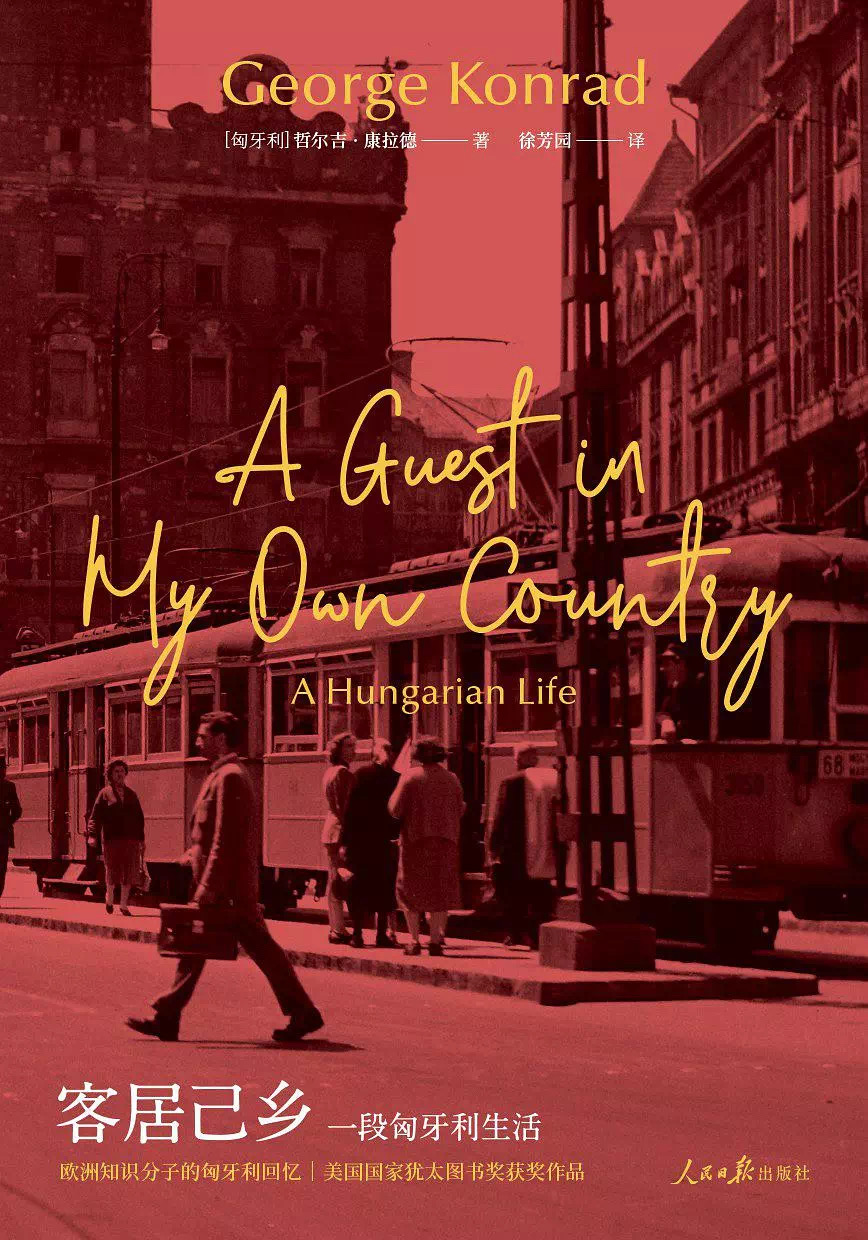

[匈]哲尔吉·康拉德 著 徐芳园 译

三辉图书·人民日报出版社 2019年1月

无奈又或是讽刺的是,在这件事情上,两个人生轨迹并不相同的人共同代表了同样一种观念——“反自由”的欧尔班政权的对立面。这种绑定是否有问题?无论如何,今天的布达佩斯,像是因为20世纪的记忆太过沉重,而尽量选择了遗忘。今天的布达佩斯,就和东欧的许多城市一样,分为旧城新城旅游区和居民区,散落着饰品店食品店游客商店和餐馆。相比这些,它背负的历史太沉重了。

这倒是让今天的世界,反而显得比昨日更遥远,更难以捉摸了。

来源:经济观察报书评

评论