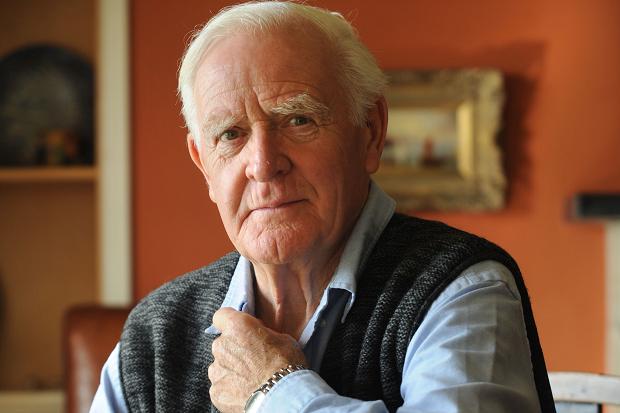

据英国广播公司(BBC)今日消息,英国当代间谍小说家约翰·勒卡雷(John le Carré)于当地时间12日晚因肺炎去世,享年89岁。

如果你印象中那个写了《锅匠,裁缝,士兵,间谍》《柏林谍影》《夜班经理》的勒卡雷是个神秘兮兮的家伙——毕竟18岁被英国军方情报单位招募,担任对东柏林的间谍工作,1958年就职于英国安全局军情五处这种简历不是一般作家都能有的——那你或许应该放下他的谍战小说,先看看《鸽子隧道》,因为这实在是一本很诚恳、很有料的传记。

勒卡雷在书中记录了自己人生的十四个片段,从与父亲之间疏离又复杂的情感,到间谍工作与战场见闻,再到他对回忆的真实性与自己双重身份的一次次思考。我们从中不难看到勒卡雷长久的挣扎与徘徊,但也会无法克制地被他的自嘲精神和幽默气质逗到捧腹。

就拿他这个间谍身份来说。他自陈是个情报系统的小职员,知道的情报少到不足以泄密,但自从当了作家,他一方面天天担心被单位嫌弃或辞退,另一方面出于作家的自尊(或委屈)也常常觉得自己明明是靠想象力吃饭,而总是被读者误解自己的小说不过是经过渲染的工作故事。更夸张的是,他几乎每周都会收到读者来信请教如何才能当一个间谍,他只能回复——找就业指导员!

勒卡雷责怪前同事毫无保留满世界吹嘘他的身份,“我也只能无力地反驳说,我只是个作家,只不过碰巧当过间谍,并非摇身变成作家的间谍。结果,我收到的明确回应却是,别想了:一日间谍,终身间谍。”

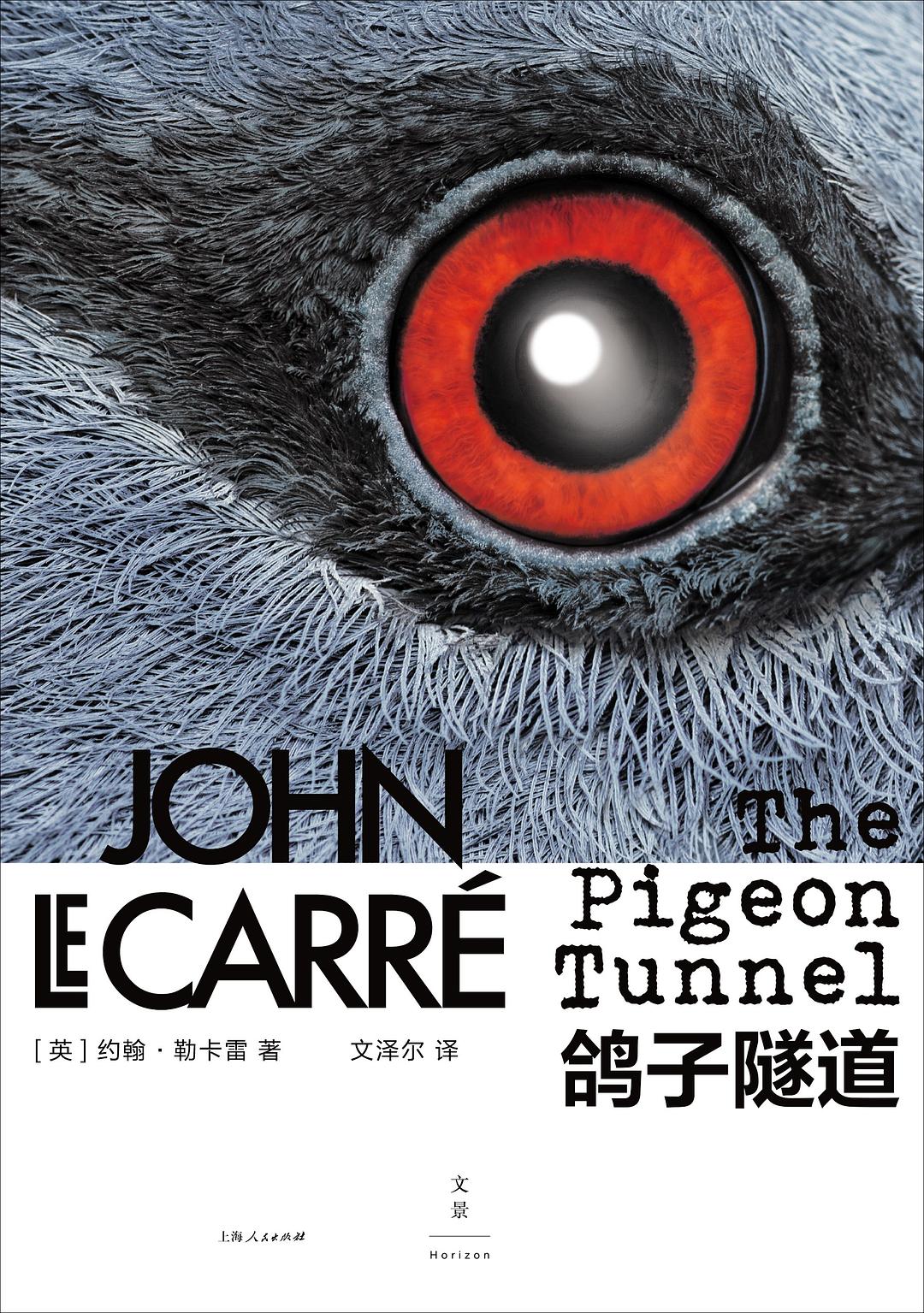

[英]约翰·勒卡雷 著 文泽尔 译

文景·上海人民出版社 2019-7

关于勒卡雷的间谍作家身份,大概没有人能比他自己写得更有趣了。经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从《鸽子隧道》一书中节选了相关章节,以飨读者。

《别向错误的人寻求答案》

文 | 约翰·勒卡雷 译 | 文泽尔

如果你想要打探一级方程式赛车的内幕消息,我想,你一定不会去找个想象力过于丰富、赛场经验等同于零的初级技师来做你的情报来源。然而,单单只是因为我小说的影响力,就在一夜之间把我的地位抬高为可以对任何秘密情报事务提供建议的间谍大师,这也差不多是相同性质的类比。

当这个大帽子第一次被强加在我头上时,我的拒绝有着非常现实的理由,因为《国家保密法》的严令禁止,我甚至连嗅到了情报工作的味道都不可以承认。我以前工作的情报机构,对于他们竟然准许我的作品出版这件事已经感到追悔莫及,我担心他们的不满最终会发展到决定拿我来杀鸡儆猴,这种想法从来没有远离过我。虽然——苍天在上,我所知道的秘密情报,少到根本没办法拿出来泄露的地步。不过,对我而言更重要的是,根据我的猜想(尽管我自己都不愿意承认),这一切还是我身为作家的自尊心在作祟:我希望我的故事不要读起来像是某个文学叛徒被揭露之后的伪装,而是我自身想象力的产物,仅仅只是增加了一些用于渲染故事的真实而已。

与此同时,我声称自己从未踏足过情报世界的说法,听起来也一天比一天虚伪。这都要感谢我那些前同事,他们简直毫无保留地四处吹嘘我的身份。一旦碰上这种问题,我也只能无力地反驳说,我只是个作家,只不过碰巧当过间谍,并非摇身变成作家的间谍。结果,我收到的明确回应却是,别想了:一日间谍,终身间谍。我自己不相信自己虚构出来的小说,但其他人却相信了,所以——接受现实吧。

就这样,我只好接受了。无论是否认同。经年累月之后,在我看来——在我的黄金年代,如果你想知道的话——我差不多每个星期都会收到读者来信,他或者她会问,该怎样做才能成为间谍。而我的回答大多都是:写信给你选区的议会议员或者外交部,如果你还在学校念书,就去找你的就业指导员。

但真实情况是,在那个时代,你既不能,也不应该去申请。你不能直接上网去搜索一下MI5、MI6或者英国曾经超级机密的解码机构GCHQ——当然,你现在可以随便搜了。那时的《卫报》不会有登在头版的广告,用来告诉你,如果你能说服房间里的三个人做你希望他们做的事情,那间谍这份工作也许就属于你了。你必须先引起别人注意,让他们主动过来挑选你。要是你主动跑去申请,你就有可能是敌人;如果你是被他们选上的,你就不可能是敌人。当然,我们也知道,这套系统运转得非常好。

想要被选上,那你得有天生的好运。你必须上好学校,最好是私立的,然后上大学,最好是牛津剑桥。最理想的情况是,你的家族里早就有了间谍背景,至少有一或两个军人。如果没有,那么,在某个你本人并不知道的时间点,你必须得到校长、导师或者学院院长的青睐,他们来评估你是否是接受招募的合适人选,把你叫到他的办公室,关上门,给你一杯雪莉酒,接着再给你一个“去伦敦见几位有趣朋友”的机会。

如果你说,好的,你有兴趣去见见这几位有趣的朋友,那么可能就会有一封印着官方压花、显眼醒目、双面密封的淡蓝色信封送到你的手上,邀请你前往白厅的某处。于是,你的间谍生涯就此开始或者不开始了。我的那封邀请信包含一顿午宴,在蓓尔美尔街上某个山洞似的俱乐部里,和一位令人望而生畏的海军上将一起用餐。他会询问我是室内型还是户外型的人。直到今天,我都不知道该如何回答这个问题。

***

如果说在那段时期,来信的读者大多是向往间谍生涯的人,那么在来信数量上紧随其后的,便是认为自己受到了情报工作迫害的受害者们。他们绝望的诉求基本一致。写信给我的人都曾被尾随盯梢过,他们的电话被人录音,汽车和房子被窃听,邻居被收买,他们的信也会晚一天送达。他们的另一半或者情人会举报他们,他们不管车停在哪里都会收到罚单。税务员盯着他们,还有一些看起来完全不像工人的工人在他们家外面检修水管,在那里磨蹭一整个星期,却什么也没有完成。即便我跟这些来信者回信说,他们所做的每一个猜测都可能是正确的,也无济于事。

但也有些时候,我所伪造的王牌间谍身份也会让我自食其果。就比如,在一九八二年,有一群被形容为“波兰家乡军”的波兰年轻异议人士,占领了驻伯尔尼的波兰大使馆,最后演变成了长达三天的围攻状态,而伯尔尼,恰好是我曾经求学的地方。

我伦敦的电话响起的时候正值半夜,打来的是我得以有幸认识的、瑞士政界赫赫有名的一位绅士。我迫切需要你为我提供一些极度机密的意见,他说,我的同僚们也是。他的声音听起来极为洪亮,但这也许是因为我当时还没有完全睡醒。我不支持共产党,他说。我觉得,就我本人而言应该是这样的,然而,无论是不是共产党,波兰政府都是合法的政府,东道国有义务保护他们在伯尔尼的大使馆。

到目前为止,听明白了吗?明白。很好。因为一群波兰年轻人刚刚凭着黑洞洞的枪口,占领了他们自己国家驻伯尔尼的大使馆,幸运的是,到目前为止还没有开枪。你还在听吗?还在听。这些年轻人全都反对共产主义,如果是在其他情况下,这一行为是非常值得鼓励的。但是,眼前我们已经没有时间来讨论个人喜好了,不是吗,大卫?

是的,没时间。

所以,这些男孩必须得解除武装,对不对?必须要尽快,并且尽可能小心谨慎地把他们给弄出大使馆。既然你很了解这类事情,你可不可以去把他们给弄出来?

我用想必听起来接近歇斯底里的声音,对我的来电人发誓,我对这种事情没有半点实际经验,一点不懂波兰语,对波兰反抗运动一无所知,更加半点都不知道如何用甜言蜜语劝服挟持人质者、波兰人、共产主义者、非共产主义者或者其他人,让他们照我的吩咐去做。在想尽办法说明我绝对不适合这项工作之后,我想,我当时建议他,还有他的同僚们去找一位会讲波兰语的神父来。如果他还是失败了,那就把英国驻伯尔尼大使从床上拽起来,正式要求我们的特种部队提供援助。

他和他的同僚们是否采取了我的建议,这也是我永远无法得知的事情了。我这位声名显赫的朋友始终没有告诉我此次事件究竟是如何了结的。虽然新闻报道里确实是说,瑞士警方强攻了大使馆,逮捕了四名异议人士,解救了人质。半年之后,我在滑雪坡上撞见了这位朋友,问起这件事,他轻松愉快地回复说,那只是个无伤大雅的玩笑。我所理解的是,无论瑞士当局达成了什么协议,都不可能分享给我这个外国人知道。

然后还有意大利总统。

当时,派驻伦敦的意大利文化专员打电话给我,说意大利总统科西加是我的粉丝,希望能邀请我到罗马的总统官邸奎里纳尔宫共进午餐。接到这个电话后,我心中的自豪感少有其他作家能体会。在这个关键时刻,我有没有冷静下来,试着让自己进一步去了解这位总统的政治立场,或是他在人民心目中的地位?我不记得曾经这样做过,只记得自己高兴得飘飘然。

我很不好意思地去问文化专员,总统是不是特别喜欢我的某一本书?或者我所有的作品他都喜欢?专员说他会去问的。然后,最喜欢的书名问来了:《锅匠,裁缝,士兵,间谍》。

那么,总统阁下是更喜欢英文版呢,还是为了便于阅读,更喜欢意大利语版本?他的回复正中我心:总统阁下更喜欢阅读我母语的版本。

第二天,我就带了这本中选的书,到伦敦最热门的装帧店,桑格斯基—萨克利夫书籍装帧公司,不计成本地给书包上了顶级的小牛皮——就我所记得的,渲染用的是皇家蓝色,作者的名字用金箔装饰得十分显眼。完成之后的效果——因为当年英国书籍的内页看起来都很破旧,就算新书时也不例外,所以——简直就像是把卓越的陈旧手稿拿来重新装帧一样。

我在扉页处写上题词:献给意大利共和国总统弗朗切斯科·科西加。接着再签上我的笔名,写得很大。我很可能还添上了一句致敬词,要么是“至高的敬意”,要么是“永远忠诚的”之类的。我很确定,自己在动笔之前,花了很多时间去斟酌合适的文字,同时在废纸上练习了一下,才写到书上,以便以后作为历史留存。

于是,我带着这本精心装帧过的书,启程奔赴罗马。

我确切记得,他们给我定的酒店叫作“豪华酒店”。我几乎没怎么睡,早餐也吃不下,花了大把时间在镜子前面担心我的头发——用发胶压住的时候,它总是会乱翘。我估计,自己当时应该是在酒店内部一间完全用玻璃建成的小精品店里,花了过高的价格买下了一条丝质领带。那家精品店的钥匙,竟然是由礼宾部的人负责保管的。

在约定的时间到来之前,我在酒店的前院里走来走去,心想,顶多也就是公关人员搭乘轿车过来吧。就是这样,当看见一辆车窗装有窗帘、车体金光闪闪的豪华轿车开进酒店入口,还有一队骑着摩托的白衣警察,开着蓝色闪光灯,警笛呼啸,护驾而来时,我显然完全没有做好心理准备。眼前这一切都是为我而来。我上了车,在比我预期还要短的时间之后,又下了车,迎面就是一排闪光灯。我一走上宏伟的台阶,就看见一个个面色严峻,穿着中世纪紧身裤,戴着眼镜的男子对我敬礼。

大家有必要了解的是,此时我已经远离了我们所谓的现实。这个场合,这个地点,都是被这天这个约定的时间点所扭曲过的空间。现在的我,正站在一个巨大的房间里,抱着我那本由桑格斯基—萨克利夫公司精心装帧过的书。谁配得上这个宏大的规模呢?这一问题的答案,是一位身穿灰色西装,缓慢走下宏伟华丽石砌阶梯的男士。他是一位十分典型的意大利总统,非常优雅,欢迎辞亲切友好,温和地说着意大利腔英语,张开双臂,愉快地向我走来,散发出自信、安宁以及权力的气息。

“勒卡雷先生,我盼了一辈子。你写的每一个字,每一个音节,都保存在我的记忆里。”——一声愉快的轻叹——“欢迎,欢迎来到奎里纳尔宫。”

我结结巴巴地致谢。我们背后有一群身形模糊,穿着相仿西装的中年男子,出于敬意,和我们保持着一段距离。

“我们上楼之前,能容我先带你参观宫里几个特别的地方吗?”我的东道主以同样流畅的嗓音说道。

我欣然同意。我们肩并肩走过华丽的走廊,从高高的窗户上俯瞰这座永恒之城。那队灰色的人马隔着一段以示尊敬的距离,悄然无声地跟在我们身后。这时,我的东道主停下脚步,讲了个轻松幽默的笑话:

“在我们的右手边上,可以看到一个小房间。那是我们关伽利略的房间,还在等着他改变想法。”

我咯咯笑了,他也咯咯地笑。我们往前走,然后又停了下来,这一次是在一扇大窗子前。整个罗马都在我们脚下。

“我们左手边是梵蒂冈。我们并不总跟梵蒂冈意见一致。”

更多睿智的微笑。随后,我们转过拐角。有那么一会儿,只有我们两个人。我伸出手来,拂左拭右,两个轻快的动作,迅速抹去桑格斯基—萨克利夫公司精心装帧的小牛皮上挂着的少许汗水,把它交给我这位东道主。

我带了这个送给你,我说。

他接过书,露出优雅的笑容,欣赏着书的装帧,打开,读我的题词。然后,他把书交还给我。

“非常漂亮,”他说,“为什么不直接送给总统呢?”

***

关于午宴,我记得的已经不多了。我的意思是,我已经不记得我们吃了什么或者喝了什么,但无疑都非常精致。我们身处美若仙境的中世纪阁楼上,坐在一张长桌边,约有三十几个人,包括那群面目模糊的灰衣大军。弗朗切斯科·科西加总统是个面目消沉的人,戴着有色眼镜,垂肩坐在餐桌中央。虽然伦敦的文化专员一再为他的英语水平担保,但他显然只会讲一点英语。一位同声传译女士在现场展现着自己的能力,不过,等我们两个开始用法语交谈后,她似乎就显得多余了。情况很快就明朗了:原来,她不是只替我们两个进行翻译,同时要为我们旁边那群灰衣大军进行翻译。

我不记得我第二次送出那本牛皮精装书时的情形,但想必是送出去了。我只记得我们交谈的大致主题,因为既无关文学也无关艺术,也并非建筑或者政治,而是与间谍有关,每当科西加总统猛一抬头,透过他那对有色镜片,用令人不安的眼神注视着我时,就会触发一连串突然且无法预料的猛攻。

社会可以完全不需要间谍吗?他希望知道这个问题的答案。我怎么想的呢?所谓的民主国家,该如何掌控他们的间谍?意大利应该控制他们吗?——他这样问,就好像意大利是个个案,不是一般的民主国家,而是一个特有词汇“意大利”似的。我对意大利的情报机构大体上有什么看法吗?请不要客气,坦率地讲出来。他们称职吗?他们算正面力量还是负面力量呢,我可以说说吗?

对于这些问题,我当时没有,现在也没有值得一说的答案。我对意大利情报系统的运作一无所知。我注意到,每次总统丢给我一个问题,而我想尽办法、绞尽脑汁地去回答时,我们周围的灰衣大军就仿佛接收到指挥棒给出的指令一样,立刻停止用餐,抬起头颅,直到我说完了,才继续用餐。

总统突然起身离席。也许是因为他已经受够我了,也许是真有世界大事需要去处理。他猛一抬头,又赐予了我一个锐利的眼神,和我握了握手,便把我留给了其他的宾客。

侍应生领我们到相邻的房间去,那里已经备好咖啡和酒。但是没有人开口,一群人围坐在低矮桌子旁边的软椅上,这些身穿灰色西装的男子只是彼此之间轻声交谈几句,仿佛怕被窃听似的。至于我,并没有人对我说上半句话。然后,一个接一个地,他们逐一和我握手点头,又逐一离去。

回到伦敦之后,我才通过知情人得知,那天和我们一起吃饭的,是意大利几个情报组织的头头。科西加总统显然是认为他们可以从我这个错误的人这里得到一些指点,才选择让他们同席的。我觉得窘迫、尴尬,感觉自己像个傻瓜一样,这时,我才想起来询问关于我这位东道主的事情,因而也才得知早在前往桑格斯基—萨克利夫装帧店之前就应该提前了解的背景资料。

在选举中宣称自己是“国父”的科西加总统,现在已然成了意大利的头号祸根。他对以前的同僚,不分左派右派,都进行了猛烈抨击,并因此赢得了“鹤嘴锄人”的外号。他始终认为,意大利是个精神不正常的国家。

作为一个极端保守的天主教徒,他认为共产主义是反基督的。科西加在二〇一二年过世。依照《卫报》的讣告,他在老了之后更加疯狂。至于他是否从我的建议之中有所获益,这就不得而知了。

***

撒切尔夫人也曾邀请我共进午餐。她的办公室曾提议要授予我勋章,但被我婉拒了。我没有投票给她,不过事实上,这与我的婉拒并没有关系。我觉得——直到现在也还这样觉得——我这个人,并不适合我们国家的荣誉制度,因为这个制度代表了我们整个国家当中我最不喜欢的那一部分,所以,还是保持一些距离为妙。最后——如果一定要有个最后理由的话——既然我向来不在意英国的文学评论界,当然也就不在意他们的选择,尽管他们还是愿意把我纳入其中。在回信里,我很谨慎地向首相办公室保证,我的无礼并非出于任何个人或者政治上的敌意,同时也向首相致以我的敬意,并表示感谢,我确信自己不会再收到任何回音。

我错了,办公室寄来的第二封信里用了更加恳切的话语。唯恐我后悔当初在盛怒之下所做的决定,来信者希望我知道,荣誉的大门仍旧向我敞开。我也以(我希望是)同等礼貌的态度回复说,就我而言,这扇大门还是紧紧阖上为妙。而且,无论是在怎样的意外情况下,都依旧如此。我再次向首相致以问候。我再一次确信这件事情已经完全结束,直到办公室送来第三封信,邀请我共进午餐。

那天,在唐宁街十号的餐厅里摆了六张桌子,但我只记得我们这一桌了,撒切尔夫人坐在主位,她的右边是荷兰首相鲁道夫斯·吕贝尔斯。身穿十分合体的崭新灰色西装的我,坐在她的左边。那年应该是一九八二年。我刚从中东回来,吕贝尔斯已经当上了首相,其他三位同桌的客人,在我的记忆中已经一团模糊。但是,基于如今已经想不起来的理由,我估计,他们应该是北方的实业家们。我也不记得我们六个人究竟是怎么开始寒暄交谈的,但也许,在我们坐下吃饭之前,他们碰巧已经喝过鸡尾酒了。无论如何,我还确切记得撒切尔夫人转头把我的杰出成就介绍给荷兰首相的情形。

“现在,吕贝尔斯先生,”她说话的语气像是准备要给他一个大大的惊喜,“这是康威尔先生,不过,你更熟悉的应该是他的笔名:约翰·勒卡雷。”

吕贝尔斯先生身体前倾,仔细地看着我。他有张年轻的脸,看起来是很爱打趣的人。他笑了笑,我也笑了笑——真的是非常友善的微笑。

“不。”他说。

他将身体靠回椅背,脸上仍旧挂着微笑。

不过,众所周知,撒切尔夫人不会轻易接受“不”这个答案。

“噢,得了,吕贝尔斯先生。你一定听过约翰·勒卡雷的名字。他写了《柏林谍影》,还有……”——有些结结巴巴——“……还有其他很棒的书。”

完全是个政治人物的吕贝尔斯,再次思考起自己的处境来。他又一次身体前倾,花了更长时间盯着我看,像前一次那样亲切友好,不过更加深思熟虑,更加像个政治家。

“不。”他重复道。

做了正确的决策之后,他显然很满意,又靠了回去。

现在轮到撒切尔夫人转头盯着我看了,她那清一色男性的内阁成员在惹她不高兴时会招来什么样的后果,我现在已经完全体会到了。

“好吧,康威尔先生,”她说,仿佛面对的是个被带来审问不当行为的男学生,“既然你来了,”——意思是我必须说点什么——“你有什么想对我说的吗?”

拖延之中,我想到,我的确有话要对她说,非常之想。因为刚从黎巴嫩北部回来,我觉得自己有责任为无家可归的巴勒斯坦人请愿。吕贝尔斯听着,从北部工业区来的绅士们也听着。但是撒切尔夫人听得比他们更加专注,一点都没有显示出别人常拿来指责她的、那种不耐烦的神情。甚至在我磕磕巴巴地讲到结尾时,她都仍在聆听,等我讲完之后才给出她的答复。

“别再讲这些哭哭啼啼的故事了,”她突然言辞激烈地对我说,还特别强调了“哭哭啼啼”这个关键词,“每一天,都有人想用感情来打动我。你不能这样治理国家。这绝不公平。”

于是,她为了调动我的情绪,特别提醒我说,训练出北爱尔兰共和军的炸弹手,杀了她的好友兼顾问,也即英国的战争英雄、身为政治家的艾雷·尼夫的,也正是巴勒斯坦人。之后,我想我们没怎么再进行交谈了。我非常合理地推测,她更乐意和吕贝尔斯先生以及她的实业家们进行交谈。

偶尔我也会自问,撒切尔夫人邀请我是否别有用心。比如说,她是不是考虑让我去某个半官方机构——那种奇怪的、半官方的公共机构,拥有职权,却没有权力。还是正好相反?

不过,我很难想象她会找我去做什么具体工作,除非她需要有个正确的人去指点一下,想办法摆平她那些争吵不休的间谍。

本文书摘部分节选自《鸽子隧道》一书,经出版社授权发布。

评论