珍妮特·温特森位于伦敦的临时住处之外有着一种令人不安的寂静。前天(原文发表于7月25日)晚上到昨天早晨,她先与自己的出版商共进了晚餐,随后穿过伦敦,途中目睹了足球迷们用他们的欧洲杯决赛热情点燃这座城市的情景。 “场面一片嘈杂,”她说,“我们看到了着火的汽车。” 她的公寓位于斯皮塔佛德东区的一栋格鲁吉亚风格的房子里,房子是她在25年前买下的,里面有一家她经营了多年的小商店,主要卖有机蔬菜,兼作茶室,后来由于租金水涨船高,她便把店转让给了某个主营高端巧克力的商家。

这俨然是狄更斯《老古玩店》里的某个讽刺英国虚假繁荣的场景:古色古香的老店面依旧完好无损,而在外面,一艘原始比例的划艇雕塑坐落在街道中央,艇中坐满了人,显得有些荒诞不经,往前走一点还有一群巨大的青铜象在嬉戏。温特森解释称,这些公共艺术品是几周前才落成的,依照当地的规划,该区将变为步行街,人气也将更加兴旺,近来恰逢新冠疫情肆虐,原本消费高端巧克力的富有白领们已经有了打退堂鼓的念头。

温特森表示,我们从各个方面看都处在一个转型的时刻——这不啻为一个绝佳的出书机会,藉此反思过去并展望未来。《十二字节》(12 Bytes)的副标题是“我们如何抵达这里。下一步又该如何走”。书中包括一系列短论,将女性置于200年动荡历史的中心,往上可追溯到意大利的一个潮湿之夏,当时还只有十几岁的玛丽·雪莱借助于方兴未艾的电学,编织出了弗兰肯斯坦的传说。该书轻松而巧妙地将被忽视的女性科学家、先知先觉者与打破成规者的故事串联在一起,在温特森看来,正是这些人把现代性带给了我们,如果我们愿意用心聆听其教诲,那这些人也能为我们带来一个可信赖的未来。

这本书是疫情结出的果子,在这段时间里,温特森独自呆在位于科茨沃尔德的家中,在网上了解了不少科学和经济学的前沿知识,阅读了她所能接触到的每一份出版物。作者照片上的她戴着一副类似于机器人的眼罩。《十二字节》还提出了两个更加富有挑衅性的论断,宣称“跨人类主义(transhumanism,即机器与人的混合体)将会成为一个全新的混合种族”——以及当这个未来降临时,在“他们与我们”这个问题上,智人将会处于“他们”一方。但她也表示,我们并没有失去一切。“和AI打交道——我们自己造出来的克星,以及我认为我们所拥有的最后机会——或许足以保证,人类卓异论(human exceptionalism)将会让位于谦卑。”

“看,你是懂我这个人的,我是一个乐观主义者,”当我请她具体解说这些论断时,她这样答道。“一方面,我认为这将对许许多多的先入之见构成强有力的挑战,眼下某些见解的流行令人担忧,如民族主义、信仰战争、围绕肤色以及性别二元论而展开的争斗。这些东西已经变得粗野化以及白热化,因此我们必须审视它们,我不认为事态会向不可收拾的方向发展。理由在于,假如我们真心承认我们的创造力,以及其它生命形式的存在,那身为智人的我们也必将接受我们需要团结一致这一点,因为即将来临的乃是比我们更有力量、更具智慧、更加全能的东西。我把这看成是一个重估价值的契机,也正是因此我才保持乐观。但如果我们判断错了——如果我们停留在愚蠢而老套的思维方式里——我们唯恐避之不及的负面乌托邦就很有可能会成为现实。”

和从前一样,61岁的温特森依旧兼有温暖的质朴、令人眼花缭乱的机智遐想以及踌躇满志的好斗之心。质朴在当下具有第一位的重要性:我们在一张桌子上用瓷壶喝了约克郡的茶,这张桌子制作得十分精巧,所用的木料来自科茨沃尔德树林里倒掉的梧桐树。前来维修楼下门锁的匠人才刚刚开工一小会儿,她就已经和对方套上了近乎。然而,就在几周之前,她刚在社交媒体上惹出了一阵风波,由于对自己小说再版时的封面文案不满,她将书本投入火堆,以示对这批“糟糕透顶的小说”的鄙夷。温特森当然明白烧书这一行为的危险象征意义,并表示她的第一部小说《橘子不是唯一的水果》就是因为自己宣布出柜而被养母付之一炬。“我甚至不会去烧乔丹·彼得森的书,哪怕我觉得这个人很不讨人喜欢,因为我是尊重书的,不管其中有什么内容。但如果书是你自己的,你懂的,那你也就拥有它们。”

封面文案出自此次竭尽全力协助她推介新书的同一家出版商。“毁掉他们的假日确实让我倍感尴尬,”她说,“但我的另一个部分仍可以在推特上发表见解,并认定不会发生什么大事。就好比我开枪射击并剥下那只兔子的皮一样。”这里她指的是先前的一场风波,当时她发了一张自己准备兔肉大餐的照片,并配上了“兔子吃掉了我的欧芹,而我正在吃兔子”这段文字解说。她为何如此热衷于公开与人争执?“因为我是个模拟人(analogue human),”她答道,“后来,我的教子们(godchildren,英国的教父教母传统尤其悠久,通常是指派给受洗礼的儿童,负责其宗教生活方面的督促和指导——译注)说:‘你到底是怎么了?做出这种事之前怎么没有给我们打电话?’”

这本新书是专门献给她的三个教子的,她与他们保持着非常亲密的关系,以至于两天前她发现门锁损坏,但又在乡间动不了身,还通知其中一人前来帮忙看了好几个小时的家。 三人现在已是她的家人。十多年来,她与治疗师苏茜·奥巴赫 (Susie Orbach) 保持着亲密关系,两人于2015年成婚,但这段关系在两年前结束了,她们并未向外界披露此事。

“昨晚我跟出版商聊过,我们必须妥善处理这件事。令人欣慰的是,我们始终没有声张。就算两年前我们没有分手,在封城期间我们也会分的,这在我们两人看来都很有趣。我们相互打量了一下然后说‘这种情形我们根本不可能熬得过去’,因为苏茜是个纽约犹太人,她属于城市,而我需要待在乡间。我需要广大的空间,我也需要安静。我需要那种从窗户里一眼望出去能看见树木的环境。我们曾经有过艰难的尝试,想方设法找出可行的解决之道,然而到头来,我们在一起的时间还是越来越少了。”

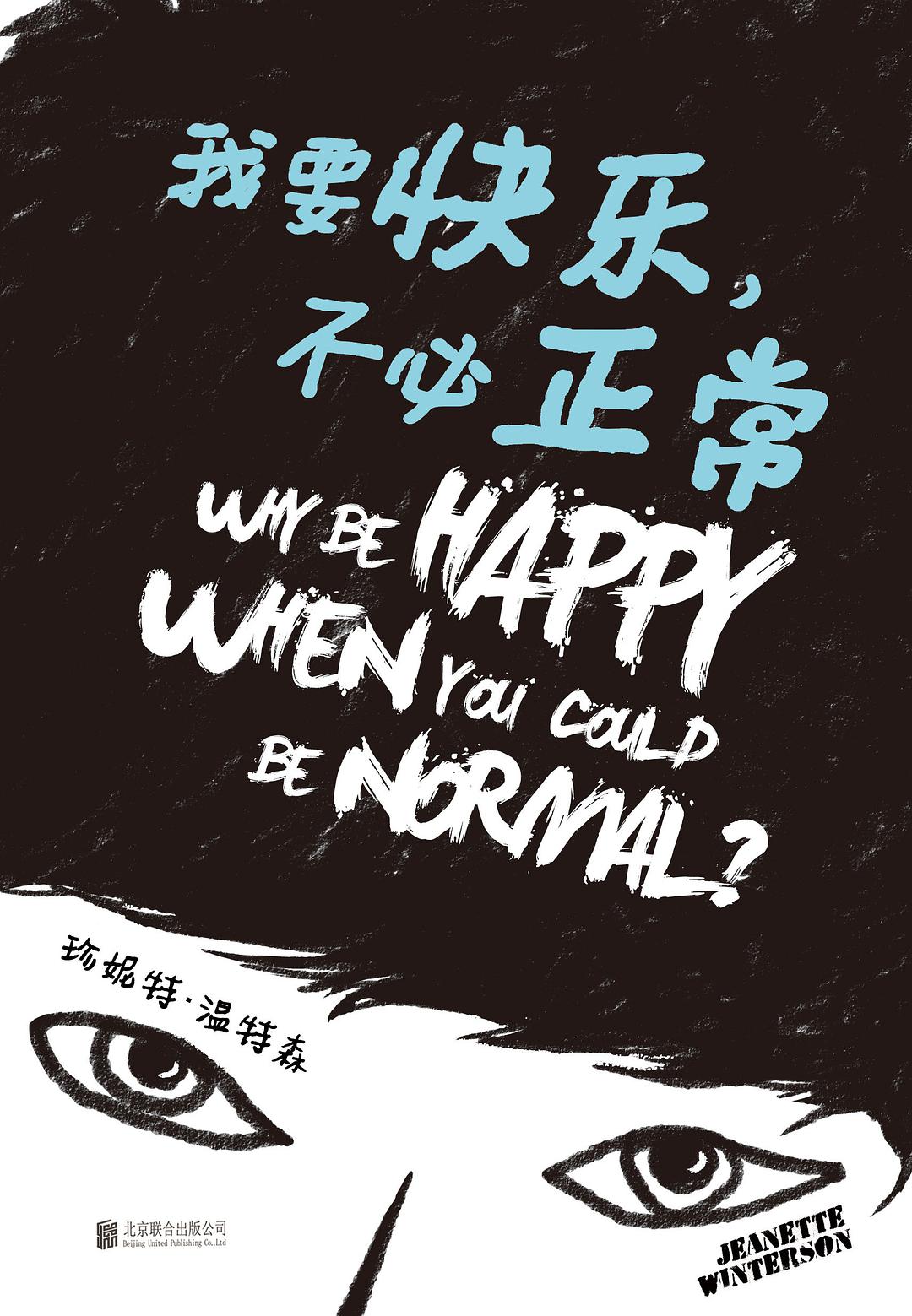

从她2011年出版的回忆录《我要快乐,不必正常》的脉络来看,她们的分手就更让人扼腕叹息了。回忆录追溯了温特森的生活,她在6周大的时候就被17岁的生母送出去找人领养了,在兰开夏郡的阿克灵顿和以死板固执著称的“温特森夫人”度过了一段悲惨的童年,进入牛津大学对她可谓是解放,到伦敦以后她在文学上取得了一些初步的成果,后来的一场崩溃则促使她与自己的过往历史和解。帮助温特森找到自己的生母的正是奥巴赫,她与收养登记部门的官僚习气周旋,还给予了温特森不少人生上的建议,温特森虽然知道如何去爱,但不知道如何被爱,而奥巴赫则向她担保“如果有朝一日我们不得不分手,届时你就会明白你曾经处在一段很好的关系里”。

[英]珍妮特·温特森 著 冯倩珠 译

新经典·北京联合出版公司 2018-6

回忆录以一桩悬念结束:她会不会重归自己的原生家庭呢?“幸福的结局不过是一个暂停,”她写道,“大结局约有三类:复仇、悲剧、宽恕。复仇和悲剧通常是同时发生的。宽恕既修补了过去,又为未来扫清了障碍。”那她究竟会如何抉择?“爱不是说有就有的,我认为这个家庭很矛盾,因为我无非是没法假装有爱,”如今她这样说道。

“在我看来,不少被收养的孩子都觉得还有机会,但这是一厢情愿。你必须接受现实然后坦承:‘我很高兴能让这个故事延续下去。很高兴能找到你。我也希望你是很高兴找到我的,因为我过得还算不错。但我们现在做的这一切都不是爱。’它可能是承认,也可能是解脱。这些要素在我们所需要的故事里也许能占据一席之地。 我也相信我的确是需要这些的。但不好意思,那总归不是爱。”

温特森在《十二字节》里指出,我们的一大败笔,是没能直面爱的种种现实,如今方才留意到自己正处于危机重重的境地,而这也令我们没能活出最好的自我。“找个性伴侣不难,但以某种方式去爱一个人却殊为不易,”她说,“如果你没有能力去爱,那你也就过不好生活,无论你是多么地聪明:事情终究会变得烦人、虚无以至于到头来没有任何价值。有一种看法是,人生无非就是这样,你大可把妻子、情人和被抛弃的孩子放在一边,创作出伟大的艺术品——对我来说,生活是不能这么过的。社会责任始于你身边的众人,而你也不能没完没了地丢弃各种东西。”眼下,马斯克和布兰森这类人成了温特森的关注焦点。“男人奋力拼搏,实质上是要把这颗星球抛在身后:所有的男孩子都想上天。但你也应当明白,爱还关乎打理你的烂摊子,脚踏实地,解决各种问题,它根本就不单是浪漫之爱。”

她对一个因新技术所开启的空间、不再有诸多二元对立的世界颇有兴趣,这不算新鲜。她2000年的小说《苹果笔记本》就援引了赛博空间当中充满浪漫与想象力的自由来对抗“肉体空间(meatspace)”的局限;2007年的《石神》(The Stone Gods)则提出机器人伴侣很可能在大灾变以后的世界里成为我们的未来选项之一;2019年的《弗兰吻斯坦》(Frankissstein)则讲述了跨性别医生雪莱和专攻“加速进化(accelerated evolution)”的教授维克托·斯泰因的故事,后者相信雪莱的“混合性”乃是开启未来的关键。“你能使生理和心理上的自我保持一致……如果我们都能做到这一点,那不是一桩美事?”

但这一切也包含着阴暗面。在《弗兰吻斯坦》里,斯泰因和一名主营性爱机器人的企业家有过合作,此人贩卖如同真人的“女孩”,有着会振动的阴道、“顶级硅胶乳头”以及“超宽的张腿姿势”。《十二字节》里还有一章讨论了性爱机器人的问题,这触及到了该书最不容妥协、最具学究气息的主旨:只要我们还没能摆脱父权制对大数据的掌控,良性的人工通用智能(AGI)就始终是无稽之谈。所谓“良性”,意味着把女性看作现代世界的积极贡献者,肯定她们应有的历史地位,她们有能力畅想未来、打破成规以及解决最为棘手的科学问题。

“这很令人失望。它太粗制滥造了,资金正好又源源不断地流入了这个领域,”温特森如此评价全球的性爱机器人产业,“一方面,我会谈到AI伴侣是个值得肯定的点子,无论它是机器人宠物还是只能与你交谈的声音。这是积极的一面。但人之为人也是本性难改的,不是吗?我们的性爱机器人依然以1950年代有关女性行为举止的一系列刻板印象为基础:顺从、乖巧、在家里时刻做好准备、充满耐心。这种50年代的刻板印象与色情明星外表的组合,对我们智人来说究竟有什么好处可言?”

温特森的热情始终伴随着一股传教士般的冲动。19岁时,她投票支持玛格丽特·撒切尔,“(理由是)我认为她戳中了我的点。我深信你必须要出去闯荡,接受教育,不要回头。我的父亲属于经历过战争的一代人,每天骑着自行车上班,你无法击败他们,他们总能想到法子把食物摆上餐桌。”如今她表示,“(我)比年轻的时候更支持社会主义,也更有同理心了,因为不是每个人都应该自食其力,也不是每个人都应该终日忙碌。”但她还是相信资本主义的,因其“达尔文式的灵活性”。如果你对人们施加了过多的压力,那他们就会变得烦躁而易怒,她说道。“我不认为人们会在体制里安于一个被动的位置,但窗口越来越窄了,我们将不得不去改变这种状况。”

“我们”这个词是否意味着她有朝一日会从政?“我十分乐意——你懂的,我是个福音帐篷女孩(gospel tent girl,这种帐篷是临时性搭建的基督教活动场所,用于传教和讲道等——译注),最大的帐篷就是我的家。和我人生当中的大部分时间所做的一样,我也乐于接受各种质疑和抨击,”她说道,但她又不太清楚自己究竟要相信哪一派。“如果没有某种形式的联盟,我会感到无所适从。整个二元对立的系统——他们与我们、头脑与心灵、黑人与白人、男性与女性——它们不再有任何助益。我和一些特别热衷政治的朋友聊过这些。令我倍感沮丧的是,我要如何去调和?怎样才能改变现状?”而今她总结道,“我想我能做的就是我之前一直在做的那些事情,也就是写书,这至少能开启一些对话。但我究竟要不要从政呢?如果有一种适合我的政治就可以。”

(翻译:林达)

评论