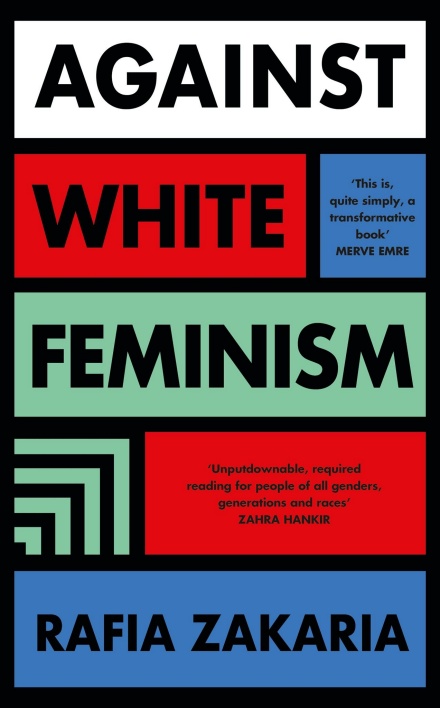

拉菲亚·扎卡利亚(Rafia Zakaria)的新书《反对白人女性主义》(Against White Feminsism)以这样一个《欲望都市》式的场景开头:“在一间酒吧里,一群女性主义者……”其中,一群家境优越的白人女性在纽约聚会畅饮。作为与会的唯一一名棕色人种女性,面对她们的一连串天真问题的轮番轰炸,扎卡利亚眉头紧锁、疲于应付,她实在不想再碰上自己在讲述自己的真实故事时通常会得到的那些回应了——这些回应当中充满了怜悯、尴尬和回避。

扎卡利亚生于巴基斯坦,17岁时通过包办婚姻,嫁给了一名生活在美国的巴基斯坦男子。“我从来没有体验过自由,所以我爽快地签字放弃了它,”她写道。这桩婚姻并不幸福,她25岁时离开了有虐待倾向的丈夫,带着蹒跚学步的孩子前往一处收容所避难。此后在美国的多年生活也是一刻不得安宁。

她在印第安纳州的家中告诉我说,自己写这本书的原因,“(是因为)我是个有着棕色皮肤的巴基斯坦裔穆斯林,在跟西方人打交道时,对方都预设我所受的一切压迫以及所面临的一切困难都可以追溯到巴基斯坦,都是那里的文化传统与观念的后果。”借助于《反对白人女性主义》一书,她试图挑战存在于穆斯林女性故事中的“解放套路(liberation trajectory)”,提醒生活在西方的女性切勿再有诸如“哦,那里真是太糟糕了,我们这里还真不错”这样的思维定式。

扎卡利亚还希望透过写作这本书来打破白人女性主义的中心地位,或者至少促使人们注意到,这一模式并非对所有人都有效,受白人霸权的影响,其适用性仍有局限。“所谓白人女性主义者,”扎卡利亚写道,“就是那种拒绝考虑白人性(whiteness)和种族特权在白人女性主义者的关切、议程与信念被普遍化的过程中如何发挥影响的人,就好像这些东西天生就属于所有的女性主义以及女性主义者。”

在书中,扎卡利亚历数了这种号称放之四海而皆准的白人女性主义的缺陷:共谋干涉伊拉克和阿富汗,摧毁了低收入国家的本土化援助与赋权体系,否认西方社会有关女性权利的观念在文化上也有落后性。

促使她创作新书的核心动机,则在于她的“创伤”。2002年时,她“拖着孩子”逃离丈夫以后处于身无分文的状态,也没有银行账户或者信用卡。幸好有一位黑人女性“给了她一份工作”并为她提供住宿,她才从收容机构里出来。至此她才第一次能“长舒一口气”,她说道,“我已经奔忙了很长一段时间。”又过了一阵苦日子,她成功从法学院毕业,继而拿下了一个政治哲学硕士学位。有一次她在超市买菜,走到收银台才发现女儿拿了一包预算之外的冰淇淋,好在有一位陌生人帮她们结了帐。“那个没有足够的钱来购买食物的时刻已经深深地铭刻在了我的记忆中。我为自己而羞愧不已,并且十分不满,因为我必须仰仗他人的好意才能养活自己和孩子。”对扎卡利亚而言,研究生院提供的育儿补助以及弹性化的时间不啻为一根救命稻草,她也因此而得以维持一种“贫穷而睿智”的生活。

而她在前述期间遇到的白人女性则基本没有向她伸出援手,尽管这些人对自由派和女性主义信条的认同在表面上挑不出任何瑕疵。法学院里“有不少白人女性教授劝我退学”。当她感到自己已经在NGO领域找到归宿时,白人女性又大加“阻挠”并“使出浑身解数”来打乱她的正常工作。“我每次写报告的时候都有10个人想要把它撕得粉碎,告诉我错得如何离谱,如何把事情弄得一塌糊涂,以及指责我不懂这个或者那个。当我提出决定或者想法让人讨论时,白人女性没有一个是支持我的。这基本上是一个陷阱,我从一开始就必败无疑。然后你就可以大谈我们给了谁谁谁一份工作,我们是多么地包容,只不过她不打算做这份工作而已。”扎卡利亚说话一向偏软,还有些学究气,但提到这些怠慢和侮辱时一下子就提高了声调,在回顾其它的一些遭遇时也是如此,凡此种种令她感到,自己就像是一个被陈列在商店橱窗里的棕色皮肤女性,只服务于白人观众的利益。“我要么不被允许发声,要么就得钻那些人的套子。”

在扎卡利亚看来,白人女性主义的一大问题,是它依旧通过白人男性的权力库(power pool)与父权制发生着联系。“那种共享的文化仰赖于诸如‘向前一步’(Facebook的CEO雪莉·桑德伯格2013年推出的畅销书,鼓吹一种自立自强、敢于尝试的女性主义版本)这样的观念并受其强化,比如你在Google公司就可能碰到不少认同这种观念的白人女性主义者。”这种女性主义模式“不必否认,确实取得了一定成果并且撼动了天花板”,她说。然而白人女性主义取得成功后就开始坐享其成了。“假如白人男性欢迎你进入管理层,那你维护自己地位的途径就只能是继续取悦白人男性。”

那些身居高位、保持沉默进而也构成共谋的有色人种女性又当如何呢?“做一个模范有色人种女性可以得到相当大的利益。各种大门都向你敞开,各种好处也唾手可得,像我这样比较爱惹麻烦的棕种人女权主义者则与这一切无缘,因为我会提出质疑,并且不打算收受这些好处。”但她认为这一部分女性的共谋是不得已而为之,并非出于发自内心的同意以及共享的利益。“我同情她们,实话说几百年来这就是她们接近权力的唯一一条道路。”

扎卡利亚对白人女性主义的最尖锐批评是针对白人女记者的。“编辑青睐某种特定的情节,”她说道,而这群记者正好就能写这种东西。“在阿富汗问题上,有一种广为接受的观点认为,是美国将女性主义带给了阿富汗女性并将她们从塔利班手中解放出来。以前的殖民者也曾向这些地方派遣女记者。这些白人女性是一种象征符号——我们的女性是勇敢的,她们远渡重洋前来拍下照片、撰写报道并把你们的故事讲给全世界听。但其背后的假定则是阿富汗国内没有人具备用英语写作并向全世界讲述这些故事的能力。”

说到她的故国巴基斯坦——白人女性主义者深信自己帮助她脱离了这个国家的魔掌——扎卡利亚几乎无暇顾及她们的关切。今年早些时候,巴基斯坦总理伊姆兰·汗在评论一桩强奸案时认为责任在女方,PBS电视台的朱迪·伍德拉夫(Judy Woodruff)对其提出了批评,在扎卡利亚看来,这种现象就属于典型的“文化排序(cultural ranking)的遗产,极少有人能摆脱这种思维。它认为文化犯罪只会在这些地方出现,而西方的其它一些地区就没有这种文化犯罪。并没有什么英国特色的针对女性的暴力,那就是针对女性的暴力而已。”

扎卡利亚希望借她的书来抚慰受责备者,以及对抚慰者提出责备。“其他女性究竟有多么不适,需要做多少自我调整以及如何无法继续忍受现状,我看白人女性是不会真正去关心的。”虽然她希望白人女性主义者能够听取她的建议,让出一些空间以及审视她们的偏见,但她表示自己这部作品的真正目的仍是:为那些“遭到煤气灯操纵(gaslit,“煤气灯效应”是一种心理虐待手段,受其操控的被害者会怀疑自己的记忆、感知或理智——译注)”的有色人种女性带来抚慰。

“我经历了重重挣扎。我从创伤中来,又到创伤中去。我强烈地感到自己对那些与我相似的女性负有责任,她们也有创伤性的婚姻、移民以及身为单身母亲的经验。像我这样的女性从来没有真正走出来。对人生阅历、种族背景以及经济背景与我相近的女性而言,参与对话所需克服的困难实在太多。鉴于我多少已经挤进了话语场,我认为自己对那些与我一样机敏聪慧的女性也负有责任。既然我已经在这个位置上了,我就要把这一切都说出来。我相信,你可以推翻那些已经不管用的东西,再将它们重建起来。这是我的核心信念之一,因为我自己就是这么走过来的。”

(翻译:林达)

评论