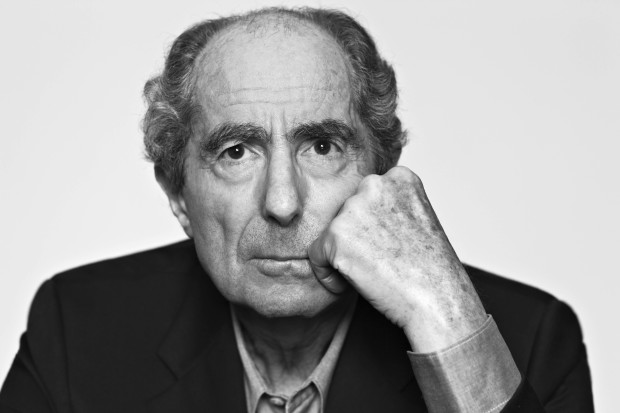

按:美国作家菲利普·罗斯于本周二去世,享年85岁。著作等身、荣誉加身的罗斯曾在一本薄薄的小说《凡人》中讲述了一位男性的生活与死亡,他对晚年的孤独怀有深深的恐惧,终其一生都在与死亡抗争,然而这一切并没有拉长他的生命。从儿时初次见证死亡,到成年后事业成败、家庭聚散,再到步入老年后看着同代人逐个离去,自己也疾病缠身,在这本书中,罗斯为我们展现了“凡人”惊险而又普通的一生。《凡人》的最后一句是这样写的:“他不在了,不再存在,进入了他根本不知道的乌有乡。正如他当初的恐惧。”如今,罗斯也已与所有“凡人”一样,前往了生者未知的乌有之地,我们已无从得知,他是否亦经历了相似的恐惧。

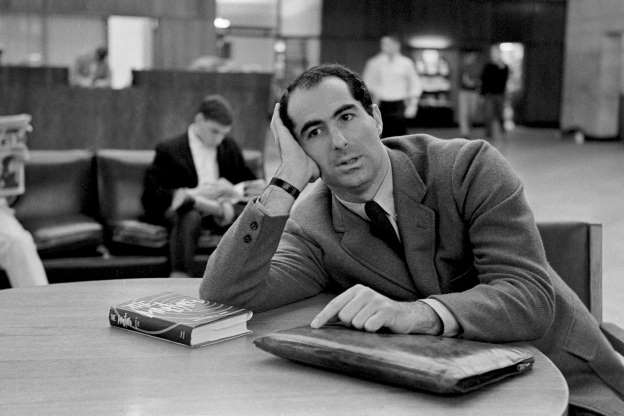

1983年,《巴黎评论》采访了时年50岁的菲利普·罗斯,记者赫米奥娜·李在访谈前的按语中回忆道:“罗斯很细心地让我没有觉得任何不适,他待人接物礼貌、温和、敏感,很符合他的外形……不过在这和善的表面之下,可以感受到他极度的专注和智性上的贪婪;一切都可以成为他的材料,任何含糊都不被容忍,一旦出现意见分歧他都会饥渴地扑上去,所有可被利用的契机他也从不放过。”六个月后,两个人见面进行了第二次访谈,彼时罗斯已完成了上一部作品,正计划开始新作,访谈气氛发生了变化,在这一过程中,赫米奥娜发现,“大段原始而粗糙的对话被打磨成了精致、饱满、凝练的散文,而且回顾当时的想法也引发了新的思考。”

在罗斯逝世之际,经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从《巴黎评论》的这篇访谈中节选了部分内容,其中既包括中年罗斯回望过去对生活多艰的感慨,也有罗斯对女权主义者对他作品一系列批评的回应,此外,他还谈到了上世纪六十年代的社会文化如何影响了他,以及在他心目中,成为作家意味着什么,文学的意义究竟为何。他的自我认知是“一个一天到晚都在写作的人”,却并不对小说的意义抱以任何过高的期待,罗斯说道:“写小说并不是一条通往力量的道路。我不相信在我所处的社会中,除了五六个作家之外,因为读了小说而发生什么显著的改变……最好的情况是作家改变了读者的阅读方式。这对于我来说是唯一现实的期待。同时对于我来说也足够了。”

《巴黎评论》访谈菲利普·罗斯(节选)

陈以侃 译

《巴黎评论》:你的命门在哪里?

罗斯:哦,和所有自认为初露头角的文学天才都差不多。我的理想主义。我的浪漫倾向。我想要把“生活”变成粗体字的激情。我希望有些艰难、危险的事发生在我身上。我希望生活再难一些。行,我果然如愿了。我的出身是不起眼的,无趣,但相对来说还算幸福——我成长的三四十年代,纽瓦克那个区域就是一个犹太人的特雷霍特——那里给了我野心和动力,但我也同时吸收了我那代美国犹太孩子的担心和恐惧。到了二十出头的时候,我想证明给自己看,我再也不害怕那些东西了。这并没有错,虽然一通闹腾之后,我有三到四年实际上就是无法写作了。自从成为职业作家以来,最长一段没有作品出版的时间就是从一九六二年到一九六七年。离婚之后的赡养费以及反复出现的诉讼费用吸干了所有我靠写作和教书能够挣到的钱;我还没到三十岁的时候,已经欠了我的好友和编辑乔·福克斯好几千美金。那些贷款就是用来支付精神分析的;我当时只是因为一段没有孩子的为期两年的婚姻就引发了那么巨额的赡养费和诉讼费用,要是没有心理辅导我可能就出去杀人了。那时反复纠缠我的一个画面是一列转到错误轨道的列车。在我二十出头那几年,可以算是一帆风顺的——从不误点,停站时间都很短,终点明确;可突然我发现自己跑在了一条错误的轨道上,高速朝荒山野岭冲去。我就问自己:“你怎么才能把这玩意儿弄回到正确的轨道上去呢?”结果就是,你不能。这么多年来,夜阑人静之时,我还是会为自己突然停靠在一个莫名其妙的站头而吃惊。

……

《巴黎评论》:你怎么看女权主义,特别是女权主义对你的攻击?

罗斯:什么攻击?

《巴黎评论》:这些攻击的重点在于,你对女性角色的处理某种程度上都很冷漠,比如《当她是个好女人的时候》里的露西·尼尔森,呈现她的时候就似乎带着敌意。

罗斯:不要把那些上升为“女权主义”的攻击。那些只不过是愚蠢的解读罢了。露西·尼尔森是一个愤怒的青少年,她想要一个体面的人生。小说呈现她比周围的世界更优秀,而且她也知道这一点。反对她、阻碍她的这些男人都是一些让很多女人会厌恶的典型。她要保护一个消极无助的母亲,后者的脆弱快要把她逼疯。这本书问世几年之后,露西所控诉的美国中产阶级的某些方面恰好正是那些激烈派女权主义者眼中的仇敌——露西的态度甚至可以看作是尚未成熟的女权怒火。《她是好女人的时候》刻画了露西想要从极度的失望挣脱出来,而这种失望的源头是一个女儿对不负责任父亲的失望。它刻画的是她对真实父亲的憎恶,以及对一个假想父亲的向往。如果要争辩说一个醉鬼、懦夫、罪犯的女儿心中不会有这样强烈的失落、鄙夷和羞辱,那是彻头彻尾的愚蠢,如果这就是所谓的“女权主义”攻击,那就更蠢了。而且露西还嫁给了一个对母亲言听计从的男人,她对丈夫的无能和专业上的无知也很憎恶。难道我们活在一个婚姻中不再有憎恶的世界里吗?至少那些赚了大钱的离婚律师不是这样以为的,更不用提托马斯·哈代和居斯塔夫·福楼拜。顺便说一句,露西的父亲被呈现为一个醉鬼,小偷小摸,最后进了监狱,这是否“带着敌意”呢?露西的丈夫就是一个没长大的孩子,这是否“带着敌意”呢?那个想要毁了露西的叔叔,是否把他呈现为一个粗野残忍的人也是“带着敌意”呢?这个小说写的是一个受了伤的女儿,她有足够的理由为她生命中的那些男人而感到愤怒。如果认识到年轻的女子会被伤害、会感到愤怒也算是敌意的话,那这个人物的确是带着敌意刻画的。我敢说有不少女权主义者也可能被伤害并且感到愤怒的。

你知道吗,现在难以启齿的私密已经不是性了,而变成了憎恶和愤怒。现在激烈的斥责已经成了禁忌。我们已经拥有陀思妥耶夫斯基一百年(弗洛伊德五十年),奇怪的是现在体面的人都不愿意承认自己有这些情绪了。这就像在过去的好日子里,大家也是这么看待口交的。“问我吗?从来没听说过。真恶心。”可说真的,探究一下这种所谓“敌意”的激烈情感就一定是“带着敌意”吗?《当她是个好女人的时候》不是为女权运动添砖加瓦的——这我不能否认。我在描绘这个年轻女子的愤怒的时候,并没有带着一句热忱的“正该如此”去肯定她,从而鼓舞平民百姓都行动起来。我检视的是愤怒的本质,还有伤口的深度。同样也考察愤怒对露西、也对所有人造成的后果。我很不愿自己来说,但这个人物的描绘是带着伤感的。这个伤感并不是那些带着同情心的书评人所谓的“同情”,我指的是你可以看到真正的愤怒是很痛苦的。

《巴黎评论》:但假设我换个角度去说,你书中几乎所有的女性角色都只是用来妨碍、帮助或者安慰男性角色的。她要么是做饭的、善解人意的、理智的、让人平静的,要么就是另外一种女人,危险的疯子,一个妨碍者。她们的出现都只是帮助或妨碍凯普什、祖克曼或者塔诺波尔,可能这种对女性的理解会被认为是有局限的。

罗斯:首先我们得承认,有些理智的女人正好会做饭,而有些危险的疯子也会做饭。所以做不做饭这件事我们就暂且先不考虑了。一个男人让自己和一个接一个用佳肴美馔填饱他的女子缔结情谊,这可以写成一部《奥勃洛摩夫》类型的伟大作品,只是我还没有写而已。你刚刚所说的“理智”“平静”“善解人意”,如果有任何人配得上的话,《欲望教授》里的克莱尔·奥运顿必然是其中之一,凯普什在婚姻破裂多年之后依然和她保有联络,且不乏温情。好,如果你要用克莱尔·奥运顿的角度写一本小说,描绘这段关系,我一点意见也没有——我会对她的想法、态度很感兴趣——那为什么我从大卫·凯普什的角度写了一本小说你似乎颇有微词呢?

……

《巴黎评论》:你觉得自己也属于六十年代的那股潮流吗?

罗斯:我感受到周围生活的一种力量。我认为那是我孩童时期之后第一次完全感受到某个特定的地点——当然,我指的就是那时候的纽约。同时,我也和其他人一样,从美国丰富的公共生活以及在越南发生的事情中受到了一次震撼的教育,学到了道德上、政治上、文化上有很多不同的可能性。

《巴黎评论》:可是你一九六○年在《评论》中发表了一篇很有名的文章,叫做《美国小说创作》,表示美国的知识分子和愿意思考的人觉得他们好像并没有生活在自己的土地上,而是居住在一个不能参与公共生活的国家里。

罗斯:好吧,那就是一九六○年和一九六八年的区别了。另外在《评论》上发表的文章自然也不一样。在美国社会被孤立,觉得它的快乐和关心的问题和自己格格不入——这是五十年代像我这样的年轻人的体会。这个姿态完全没有什么好丢人的,在我看来,这个态度形成是因为我们的文学企图和现代主义的激情,也是追慕崇高的第二代移民与战后第一次媒体垃圾喷涌之间的冲突。我们当时哪里想得到,当初我们就曾抗拒的粗鄙和无知后来居然会像加缪笔下的鼠疫一样荼毒这个国家。要是在艾森豪威尔的年代里一个讽刺作家写了一部未来小说,想象里根当上了总统,这部作品会被斥责为一次粗俗、可耻、幼稚、反美的小聪明;可实际上他作为一个瞭望警戒员却真正做到了先知先觉,这也是奥威尔失手的地方:他会看到英语世界所遭受的光怪陆离之灾并不是东方集权压迫噩梦的西渐,而是西方愚蠢媒体和无德商业化的这场闹剧的遍地开花——美国式反文化的横行。屏幕上并不是“老大哥”在监视我们,而是我们正在看着一个强大到令人恐惧的世界领袖,他有着一颗肥皂剧里热心老奶奶的灵魂,价值观属于一个尚存人文关怀的贝弗利山凯迪拉克倒卖手,而在历史和思辨素养上,他像一个琼·阿利森音乐剧里的高中生。

……

《巴黎评论》:你觉得你作为一个作家对文化环境产生了怎样的影响?

罗斯:完全没有影响。要是我照着刚入大学时的打算成了一个律师,我看不出来文化会因此有什么损失。

《巴黎评论》:这句话背后是愤懑还是庆幸?

罗斯:都没有。这就是生活的现实。在一个要求绝对言论自由的巨大的商业社会里,文化就是无底洞。最近,第一个美国小说家获得了国会颁发的特别金质奖章,表彰他“对国家做出的贡献”,这个小说家是路易士·拉莫。总统在白宫给他颁了奖。除了我们,世界上只有一个政府会把最高荣誉颁给这样一个作家,那就是苏联。幸好美国是里根而不是柏拉图的共和国,除了他们那些愚蠢奖章,对文化是不管不问的。当然我们这样的更可取得多。只要那些管事的人一直把奖章颁给路易士·拉莫,其他事一概不理,那就什么问题也没有。我第一次去捷克斯洛伐克的时候,突然想到,在我生活的社会里,对于一个作家来说,什么都可以写,写什么都无关紧要,然而对于那些我在布拉格遇到的捷克作家来说,什么都不能写,但写出的每一句都至关重要。这不是说我想和他们交换。我甚至不羡慕他们似乎更有价值、更严肃的主题。东方那些生死攸关的严肃的事情在西方变得琐碎轻佻本身就是一个主题,于是精微的想象力才能转化成引人入胜的有力小说。写一本严肃的书,但它的严肃不靠标识性的修辞或主题的沉重来表明,这本身就是一个值得佩服的目标。有些心灵上的困境并非一听即知是骇人或可怖的,它不会引发所有人的同情,也没有出现在一个重大的历史舞台上,比不上二十世纪所见证的最深重的苦难,要把这种困境写好——好吧,这个任务就落到了那些什么都可以写、写什么都无关紧要的作家们头上。我最近听到评论家乔治·斯坦纳在英语电视上宣称当代西方文学毫无可取之处,一文不值,而对人类灵魂的伟大记录,那些杰作,只能产生于像捷克斯洛伐克这样的政权中。于是我便想不通为什么所有我在捷克斯洛伐克认识的作家……他们怎么就不能像斯坦纳那样明白这是他们写出伟大作品的好机会呢?一种群体性的文学如果不幸在地下封闭得太久,将无一例外变得狭隘、落后,甚至幼稚,尽管他们有丰富的黑暗经历可以提供素材。相较之下,我们在这里的创作至少没有丧失真实性。除了乔治·斯坦纳之外,我没有听过任何一个西方的作家对苦难——和“杰作”——会有这样浮夸做作和感情用事的幻觉,所以他虽然是从铁幕之后生还,但却因为没有与那样可怕的智识和文学环境搏斗而认为自己贬值了。如果要在两者之间做出选择,一边是路易士·拉莫、我们的文学自由,和我们国家庞杂、活泼的文学,一边是索尔仁尼琴、文化荒漠和难以承受的压迫,那就给我拉莫好了。

《巴黎评论》:但是你不觉得作家在美国很无力吗?

罗斯:写小说并不是一条通往力量的道路。我不相信在我所处的社会中,除了五六个作家之外,因为读了小说而发生什么显著的改变;那五六个人的小说,自然了,肯定受到其他小说家的重大影响。这种事情在我看来不可能发生在一个普通读者的身上,我也不期待它会发生。

《巴黎评论》:那小说的作用是什么呢?

罗斯:对于普通读者来说吗?小说只是让读者有些东西可以读。最好的情况是作家改变了读者的阅读方式。这对于我来说是唯一现实的期待。同时对于我来说也足够了。阅读小说是一种深层的独一无二的快乐,它是一种让参与者全情投入的神秘的人类活动,不需要任何附加的精神或政治理由——和做爱一样。

《巴黎评论》:但是会不会引起其他的余波呢?

罗斯:你之前问的是我的小说有没有对文化带来什么改变,我的回答是没有。当然,有一些愤慨的回声,但任何事总有人会感到愤慨的,这完全不能说明什么。如果你问的是我是否想要我的小说给文化带去什么改变,我的回答依然是不想。我想要的是读者在读我的小说的时候能完全沉浸其中——如果可以的话,我希望用和其他作家不同的方式让他们沉浸于小说中。然后再原封不动地放他们回到那个所有人都在努力改变、说服、引诱、控制其他人的世界中。最好的读者来到小说中是为了避开所有那些噪音,他们原本那个被小说以外种种因素所塑造和约束的意识能在小说中松绑。每一个曾经爱上书本的孩子都立马会理解我所描绘的体验,虽然阅读的重要性绝不仅仅是个孩子气的判断。

《巴黎评论》:最后一个问题。你会怎样形容自己?和你那些生机勃勃、不断变换自己的偶像相比,你觉得你是怎样的一个人?

罗斯:我是一个很生机勃勃地努力着,想要把自己从自己变换成他那些生机勃勃、不断变换自己的偶像的人。我也是那个一天到晚在写作的人。

99读书人·人民文学出版社 2018-01

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论