采写 | 黄月

“年轻的时候写作是个激素活儿,等年岁渐长体力下降,写作就成了体力活儿。如果你希望靠聪明来生活,其实是不应该选择写作这个行当的。写作的投入产出比可能不仅仅低,有时候连自己也要搭进去。”在昨晚上海衡山合集书店“野生力量:我们在写作现场”的对谈活动上,作家常青对有志于加入“野生作家”行列的年轻人展开了一次“劝退”。

作家往往被认为是一个体面的、光鲜的、高级的、单纯依靠脑力的职业,然而对于对谈活动上的四位“野生作家”而言,作家这一重身份可能有着截然相反的概念和意味——赵松说,写作来自一次又一次自我的逼问、审视和怀疑;于是说,写作(以及翻译)消耗了一个人大量甚至全部的精力但可能并不会带来对等的收入;袁凌说,作品不来自优渥舒服的生活,不在泥地里打滚,作家怎么能写出污泥浊水;常青借用村上春树的比喻,形容写作如同挖矿,日日勤苦但可能一无所获,体力消耗之大需要她花费些许时间才能找好一个坐姿。

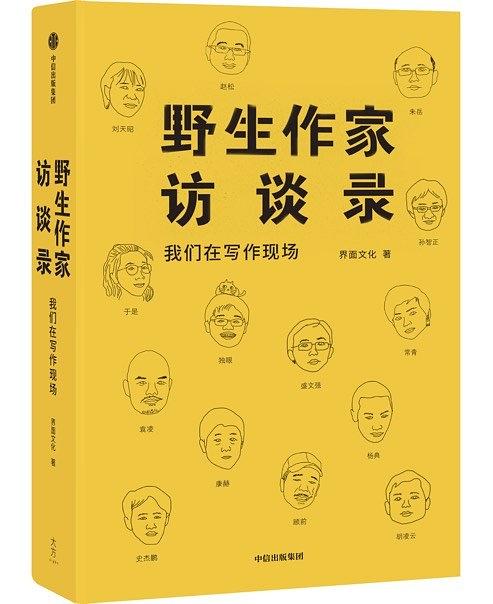

他们四位都来自界面文化推出的《野生作家访谈录》一书,作为我们这一系列长报道的受访对象构成并延展了我们对“野生”的定义与想象。对他们的采访发生于2017-2018年间不同的时空之中,昨晚的对谈也是四人第一次坐在一起分享彼此对于文学的理解和关于自己写作生活的苦痛与畅想——“感觉像重新被抓回动物园,”赵松说。

界面文化 著

大方·中信出版集团 2019-07

“野生”:用不同的眼睛来看同一件事

虽然被统一贴上了“野生”的标签,但他们对于自己“野生”状态的定义和意义并不一致。赵松强调了“不在意流行、不在意回馈、一个人躲在一边做自己喜欢之事”的野性自在,袁凌则更看重“少一些庙堂式的主流、少一些圈养的气味”的独立清净,常青则为读者提示了“野生”标签的一重隐形意涵,她发现这本书中没有收录同样处于体制之外的知名畅销作家。在《野生作家访谈录》的前言中,我们是这样定义野生作家的:他们不享有专业作家的身份和工资福利待遇,而更像是一个个“单打独斗”的个体;在日常生活中,他们大都还有一个别的身份来养活自己,甚至是养活自己的写作。

谈到另一重身份或另一种职业,“野生作家”系列访谈的趣味和多元便显现了出来,我们可以看到,四位写作者有着各异的知识背景与职业选择,他们因写作而聚集于这本集子和活动现场,又在结束文学的讨论之后回归他们各不相同、相距遥远的生活中去。赵松出身于辽宁抚顺的国企办公室,最早的写作始于写报告,后来转战上海从事美术馆相关行业,白天上班晚上写作,他说感觉自己是个卧底,“白天扮演一个角色,晚上回去偷偷发点情报。”常青经历了八年的漫长医学训练,后来离开了医疗行业,对于在别人看来今天对她毫无用处的学医经历,常青很清楚其重要性:“如果我不学医,如果我不从事现实的工作,我可能就是当年那个读港台文学长大的幽怨女文青。”她在对谈中提到,“(另一份职业和生活)使我相对客观、理性、疏离,我得以用不同的眼睛来看同一件事。”

“觅食”:阅读是自己喂养自己的一种方式

于是提到,“野生”的另一重含义是写作者不拥有所谓的家学传统或师承体系,写作者靠独立“觅食”成长起来,“东一口西一口,像一个野生动物一样,你今天觉得想补充什么了,就逮着什么吃什么。”她曾在不同的场合提及自己对于日本作家三岛由纪夫的喜爱,三岛对她的吸引不只是文字上的,也在于执行力的层面,“我很欣赏那些作家能够不仅写出他想要的文字,并且也能够活出他想要的那个样子,”于是说,“整个生命与写作都保持在一种审美的高度上面。”后来,作为野生觅食者的她也在不同作家的身上发现了这一特质,比如保罗·奥斯特和斯蒂芬·金。

不依靠师承或点拨,他们以阅读实现自我的养成——常青提到了自己对于台湾作家唐诺的喜爱,她评价唐诺是“现代的 ‘博物学家’,语言有着欧美文学的繁复和诗意”;赵松为他以读为师的历程标记了不同的阶段,小学老师是海明威,初中老师是博尔赫斯,高中老师是罗布-格里耶,他曾与里尔克神交,后来在惠特曼的作品中发现了文字呐喊的力量;非虚构作品闪耀着冷峻光芒的袁凌在阅读方面对诗歌情有独钟,他读哈代和保罗·策兰,也喜爱陶渊明与孟浩然,他将陀思妥耶夫斯基定义为非虚构写作者或非虚构与虚构交叉地带的复合型写手。袁凌也延伸表达了自己对写作质地的真实和地道的看重,他认为套路和技巧只会产出“假货”来,而无法呈现经验本身。在他看来,余华和卡波蒂那些以新闻为原料、加上一点文学性的作品无一不是失败的。

他们无一例外,在文学世界中汲取、补给、成长,而后再反过来生产、补充和丰富这个世界,用于是的话说,“(大量阅读是)我自己喂养自己的一个方式,否则活不下来,我得多吃一口。”

“边缘化”:边缘是对一个作家最好的褒奖

而在其后反哺的过程中,当读者的角色转换成为作者,他们面对的又是一个怎样的阅读环境?在今天,文学是否已经边缘化了呢?

常青提到,自己从前期待作品被更多人阅读,但五年前开始渐渐理解中年之后的阿城,写完东西往抽屉里一扔,主要是为自己读,或分享给三五好友。她提到最近在看《乐队的夏天》,里面一位乐手说,除了打游戏,你练练贝斯打打鼓也蛮有意思的;对她自己而言,虽然八九十年代那种围坐一圈聊文学的鼎盛状态和美好记忆已一去不复返,但写作仍是“一种消磨青春、值得去过的生活方式”。

袁凌将这个问题分解为了几个层面,首先,他认为主流官方文学并未边缘化,“现在的文学期刊更有钱了,政府扶持文学的力度超过以往任何时候,”而从文学与读者受众的互动来看,边缘化的趋势便十分显著了,“有几个读者会追着茅奖名单去看书?”另外也要区分严肃文学和通俗文学面临的不同境况——“严肃文学可能边缘化了,但通俗文学没有,大冰一本书五分钟能卖上十万册,怎么能说边缘化呢?”袁凌说,“地铁上看书的人多的是,看什么?玄幻和穿越。”然而,对当下的文学现状袁凌并非完全不满,他也提到,文体的概念正在发生改变,从前的新闻、小说、非虚构都被“故事”的概念收纳和取代了,“谁能写好故事谁就有流量,就有读者,”这使得更多普通人加入了写作的行列,清洁工、保姆和建筑工人的声音可以通过各种新媒体故事平台发出来,袁凌说他“宁愿选择这个边缘化的时代,也不愿回到90年代那种只存在几个主流杂志、只有几个人能发声(的时候)”。

赵松则变换视角,选择从写作者的视角出发来审视这种“边缘性”的可贵,“好作家一定是边缘的,这一点已经被历史证明了。我们回头看任何一个时代都是如此,因为他超出了所属时代的局限性或者流行之物,”赵松继续说,“我觉得边缘是好事,尤其是在这样一个点击率至上的堕落时代,边缘是对一个作家最好的褒奖。”

“劝退”:写作需要“瘾”、健康和金钱

常青对写作者毁灭方式的总结也呼应了赵松的边缘可贵论。常青说,“文学生涯毁掉的一种甜蜜方式,就是被市场毁掉——市场很喜欢你,你沉浸在那种氛围里,不断制造一本又一本书,它们虽然表面看起来不一样,但实际上是自我重复。”她曾拒绝了为媒体写作专栏的邀请,因为在一两千字里重复地靠抖机灵来迎合读者,“就如同训练小丑一般。”为自己的写作设置难度并不断孜孜以求,是常青为自己的文学生涯规定的勤勉路径。于是则认为,随着年龄增长,过了二十几岁迷恋书写自我的阶段,她开始越来越关注他人的生活,“从这个角度来讲的话,可能我的写作生涯会越来越长,因为我已经把眼睛放到别人身上。”

一切把写作付诸语言的总结和建议都十分无力,解决不了当写作者坐在桌前的任何困难。成为野生作家看似轻而易举,实则艰辛而曲折。赵松认为写作最难的在于持续,创作如潜水员深潜海底寻物,很可能一无所获,但上来喘口气还得再潜下去找,过程曲折漫长。袁凌认同赵松,觉得搞文学需要一种“瘾”:“我觉得这东西(写作),要是能别搞就别搞了;如果确实像赵松说的有瘾,那就搞吧,要搞就朝死了搞。”

常青也鉴于写作的高消耗与低产出而对有志于加入野生作家行列的年轻人展开“劝退”,但她话锋一转,“如果你一定要死磕,建议你每天一定要跑步。”几位作家不约而同提到了健康的身体对于持续写作这项繁重体力工作的重要意义,于是还补充了相当实际的一点——“要学会好好攒钱和理财,不要拿自己喜欢的事情变成职业去挣钱。换一个方式挣钱,不仅能让自己得到更多的经验和视野,也能更好地喂养自己的文学。”

评论