特朗普就职当晚,在Deploraball舞会上(2017年1月19日晚于华盛顿特区全国新闻俱乐部举行的庆祝特朗普胜选及就职舞会,因号称与另类右翼有关而引发争议——译注)庆祝的右翼极端分子有一项重大关切:或将有人在激动之际行纳粹礼。毕竟有Antifa在会场外抗议,极可能有人挑事——所幸这并未发生。

按希拉里的推算,“可悲的人们”(deplorables)可能都同属一类,但即便这些人以她贴的标签为荣,舞会组织者仍费尽心思把自己与另类右翼中的白人民族主义元素区分开来。鉴于主流媒体对此高度关注,他们希望控制活动的尺度,避免越线。

对一个高度分化、组织混乱、善于哗众取宠的群体而言,此举不可不谓谨慎。事实上,他们对自己的作为心知肚明:他们试图为政治对话建立一套新标准,拓宽公共话语的奥弗顿之窗(Overton window,源自公共政策学者约瑟夫·奥弗顿,他提出公众不接受时不宜直陈政策,可通过营造舆论等间接方式来为政策打开机会窗口——译注),使自己更易被接受。

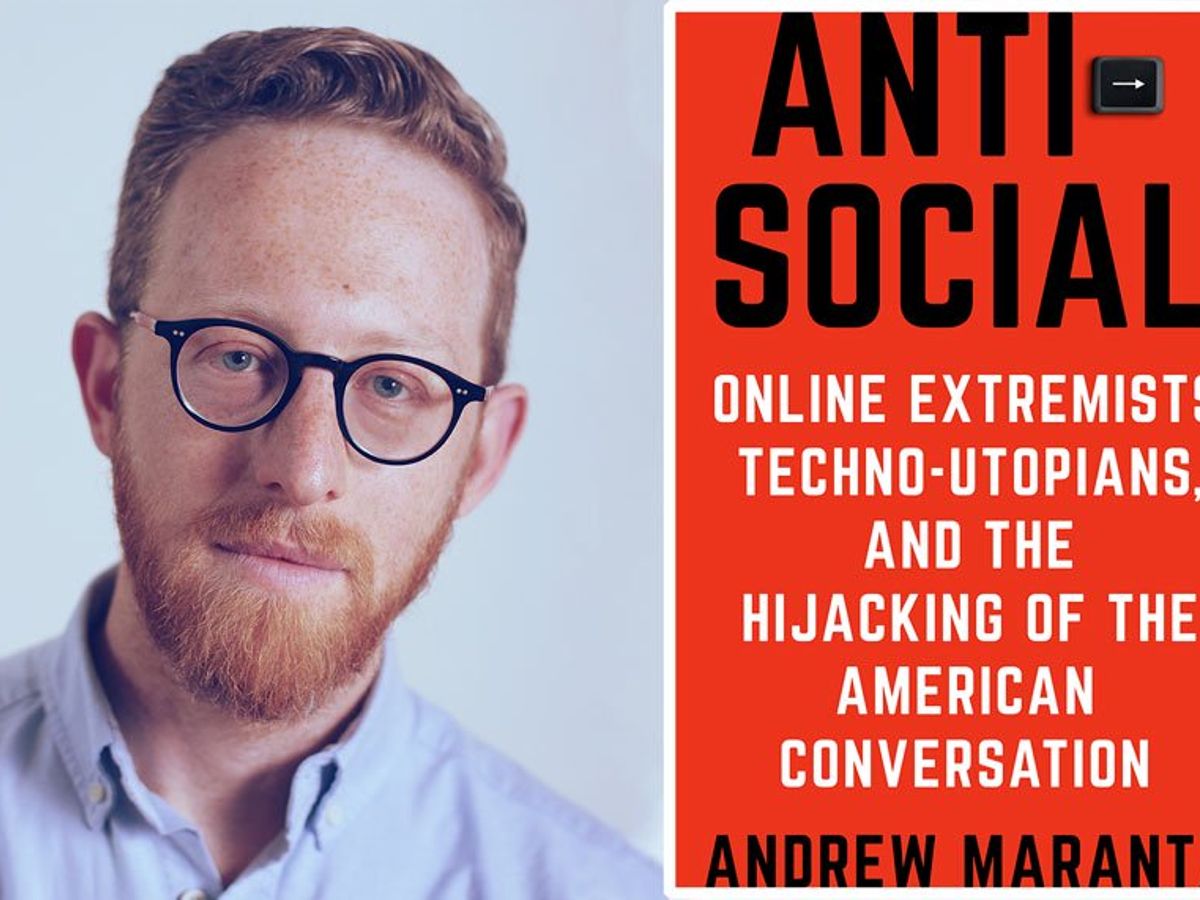

安德鲁·马兰茨(Andrew Marantz)在《反社会:线上极端分子和技术乌托邦主义者如何劫持美国舆论》(Antisocial: Online Extremists, Techno-Utopians, and the Hijacking of the American Conversation)一书里指出,早在这场舞会之前,他们就已开始在这方面用功。2016年特朗普胜选时——右翼分子对此大为赞赏——他们已能熟练运用博客及流媒体直播、以梗的形式于无声处传达其厌女、种族主义及其它恶念。

社交媒体正好适于这一目的。匿名性令这群人有了藏身之处,这一平台可以放大他们制造混乱与争斗的企图,其圈内笑话、狗哨和悲伤蛙表情包也在此找到了用武之地,恶意就藏在嬉笑怒骂之间。

马兰茨认为,社交媒体还让这些人有了放飞自我的平台,作为其创立者,硅谷企业家们目前已经取代主流媒体成为了“新的信息看门人”,但他们的实际作为却是放任这扇门大开着。

“可悲的人们”为了哗众取宠,已经把门砸得粉碎。马兰茨指出,他们可以透过创伤和羞辱来吸引眼球,进而“劫持美国舆论”。这名作者不止一次表示,争斗就是关注度,社交媒体的算法奖赏参与但却不顾质量。

马兰茨的书里收录了几篇他在《纽约客》当专栏作家时的文章,其中谈到了极端政治和线上文化的交融,并形容此为“坏人在网上占尽先机(the-bad-guys-on-the-internet beat)”。

这几篇文章和书有些不搭,不免东拼西凑之感。但全书还是超越了单篇的杂志文章,马兰茨理出了一条颇有价值的线索,将这些故事与历史和语境熔冶于一炉。这有助于激发更广泛的思考:公共话语的崩溃对我们的社会究竟有何意义?

马兰茨归根结底是个讲故事的人,故而其叙事至为关键。他善于洞察各种细节,引导读者自己探索和思考其中的反讽之处——为数不少——而无需把话说得太直白。例如DeploraBall舞会的地点在全国新闻俱乐部,该地是旧媒体建制派的象征。

作者于页面下方频频以星号标出脚注,头一次读的人可能容易分心。但它们本质上构成了一种元-隐喻(meta-metaphor):这本书是谈互联网的,它让读者自己决定浏览顺序,就像超链接一样,便于跳转到附注或稍后返回。

他采取第一人称视角,深入到在自己眼里那些道德上成问题的人群里,这既有趣又让人不安,但更主要是不安。那些人经常会以出言不逊的方式来凸显自己只是在看玩笑。真的是这样吗?他们也会对自己的亲手作为不屑一顾,表示“不过是网上的东西罢了”。

马兰茨回顾了这些疯狂的行为,接着又用心良苦地提高了讨论层次。在一些关键之处,他穿插了一些受实用主义哲学家理查德·罗蒂(Richard Rorty)启发的段子,这位哲学家主张一个社会的词汇塑造了它的信念:“改变我们的说话方式就是改变我们之所是。”

毫无疑问,互联网确实已经改变了我们的说话方式。但它的影响还不止于此,它激发并强化了某些曾经被传统看门人拒之门外的社会黑暗面。这一征兆可能已经超出了我们的认知范围——但其尺度或许也并没有社交媒体上所呈现的那么大。有研究信息扭曲的专家指出,网络无赖的主要目的就是让自家运动的声势显得比实际情形更大。邀请诸如马兰茨这样的资深媒体记者前往采访,可谓正中其下怀,而他自己也承认难以在报道运动的同时确保不助长其声势。

对新的看门人而言,如今各大平台心急火燎,巴不得让舆论恢复原状,他们用“内容缓和(content moderation)”这个临床式的术语来形容自家的各种因应策略(judgment calls,指在没有先例或统一规定的情况下自行研判——译注)。马兰茨在Reddit网站上追踪了这一过程。

此类筛查能否赶走专门贩卖仇恨的人还有待观察。就职庆祝舞会过去了一年,“可悲的人们”又开了一场派对,马兰茨形容其为“低落而不自在的”。2017年8月,在夏洛茨维尔的白人至上主义者集会上,一名新纳粹分子悍然驱车冲入抗议人群,造成1人死亡,35人受伤,或许正是这件事促使他们更加急于澄清自己的身份。

马兰茨带领我们领略了这群人的心路历程,很难说他们会就此作罢。大概只要特朗普仍坐镇白宫,他们就依旧会感到自己已经成功地拓宽了奥弗顿之窗。

就极右翼而言,某些令人担忧的迹象正浮上台面,那就是话语劫持已经上升到了一个全新的、超现实的层次,如白人民族主义者就利用环保主义的语言来推进其“生态法西斯主义(ecofascist)”议程,这一表述来自密歇根大学教授、同为另类右翼研究者的亚历山德拉·米娜·斯特恩(Alexandra Minna Stern)。诸如此类的故事似乎表明窗口并不只是在改变,它让人窥见了地狱深渊。

不过,也有一些迹象显示窗口正在左转,如“绿色新政”和“全民健保”进入常用词以及如今围绕新闻机构在“种族主义者”和“种族主义”这两个词的使用上是否过于谨慎的争论。

说到底,我们的言辞的确很重要,马兰茨强有力的论述更表明其重要性可能超乎我们的想象。它们并非仅仅反映了我们之所是,更重要的是决定了我们之所是。

本文作者Susan Benkelman系美国新闻学会“回应性新闻”项目负责人。

(翻译:林达)

评论