陈传兴导演了“诗人三部曲”、监制了《他们在岛屿写作》系列,同时还办摄影展、做出版社、写书、在大学教课一直到退休。

9月底,电影《掬水月在手》上映在即,陈传兴提前来到了上海,接受隔离。10月9号,在束隔离的第三天,中信出版·大方邀请他进行了一场对谈,聊他的隔离生活、他的创作、他的日常生活。在陈传兴迷宫般的表象之外,内里包裹的是优雅的诗意,和萦绕始终的对世界的深沉思考……

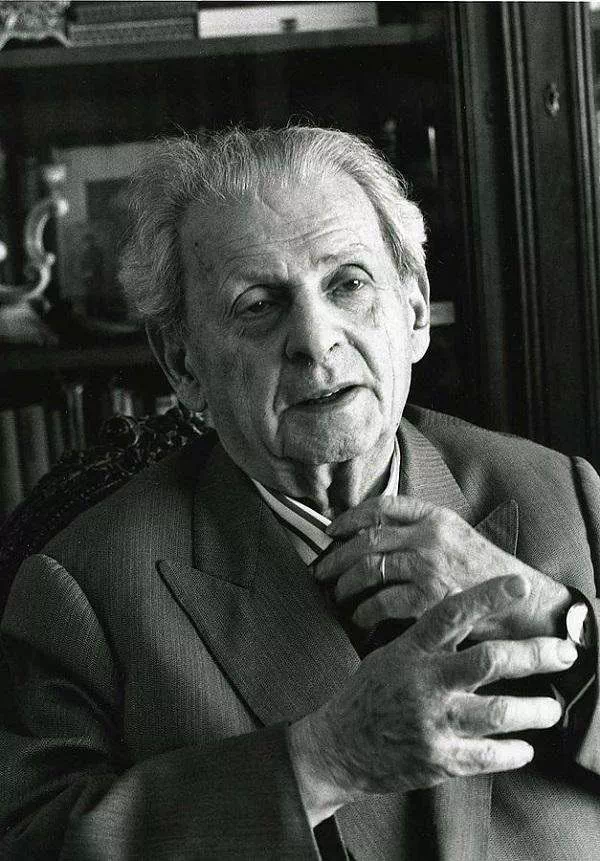

陈传兴,导演,学者,摄影家,《岸萤》作者,法国高等社会科学学院语言学博士,行人文化实验室创办人,台湾清华大学副教授,2012 年获颁法国艺术与文学勋位(军官勋章)。

总监制《他们在岛屿写作》第一辑,并执导“诗人三部曲”《如雾起时——郑愁予》《化城再来人——周梦蝶》《掬水月在手——叶嘉莹》。

01 在单纯的生活中,建立自己的宇宙

大方:首先想跟陈老师聊聊你在台北的生活。我们知道你之前收养了两条流浪狗。

陈传兴:也不算真的流浪狗,是去动物医院领养的,都已经10来岁了,都成老狗了。我生活很单纯,我们家是在一个前不着村后不着店的林子里面,旁边都是种花的花农、种菜的菜农。家面对的山,台湾以前旧名叫做纱帽山,因为它就像一个帽子一样,是一座火山。

我每天一定会下山,白天到山脚的工作室,就是我的暗房,那里也有我的书房,我大部分写作都在那里。在写《岸萤》的时候我是7-11,一个礼拜七天每天都在那写到晚上,大概八九点,然后外面吃个晚饭再回家。第二天也是11点左右开始写,处理一下工作室的事情,或者暗房的摄影,然后大量阅读,大量写作。

因为我的书已经多到很恐怖的地步,不是量上的恐怖,是类上的。跨类非常多,包括我最近这一年还读了大量数学的东西,一些数学史、数学思想,要开始准备写一些跟代数和中国绘画有关的东西。这其实是我已经思考几十年的、一直想写的问题,就是中国的绘画空间是代数空间,不是几何空间。

所以我工作的习惯就要像我的摄影展一样,是慢慢累积,但是同一个时间我会横跨好几个领域,就像迷宫一样的。但我是迷宫建造者,所以我知道那个途径是怎样的,会在里面走来走去。当然我最近比较老了,有一点不记得了,因为我山上书也非常多,再加上我的书被搬来搬去。以前我书放哪里,大概第几页写了什么笔记之类的我都很清楚。

因为我本身是大量阅读,对诗、对小说、对各种各样的东西。其实在编辑《岸萤》的这一年里面,你是不是也发现这其实就是一个宇宙——一个我自己建造的宇宙?

我觉得野心太大了。有时候我经常会被人家骂说太炫耀,我觉得这不是炫耀的问题,是我自己个人在面对庞大的宇宙,我自己仰头在看的时候,我的一些想法、一些展示。我寻求去认识整个宇宙,可是一般人会把自己放在一个很遥远的河岸,就是彼岸,然后横在那里,仿佛跟自己没关的态度。但是我不一样,我想寻求我有没有可能穿过河流去到对岸,就像塔可夫斯基的《飞向太空》里那样。

所以我生活就这么简单,主要就是念书,而且我很善于利用零碎的时间,我打车到工作室或路上有点闲余,会很快拿书来翻。我也会大量地通过网络阅读国外的报纸,像《纽约时报》、法国的《世界报》《解放报》等等。所以基本上我一直跟整个世界没有断掉,一直有一种高度紧密的联系。

另外因为我一直在自己的生活圈子里面,所以很多时候我也不接电话,然后邮件也常常是不读不回,所以很多朋友也越来越疏远。可是越来越疏远,我更开心了,因为有更多时间可以做我的事。

然后你问我的娱乐,我的娱乐是看电影。以前我会有一大堆的DVD,最近世界改变了,我们还是变成Netflix的奴隶,没办法。以前国内也有很多网站可以看电影,我在那上面看HBO出的埃莱娜·费兰特的《我的天才女友》,好精彩。类似像这样太多了。

我的生活就是这样,很单纯。我的两个孩子一个在英国,一个在国内,今年进大学。没有别的了。对有些人来讲有些呆板,但对我来讲是一种简单的快乐。我太太最近这一年比较忙,但是只要她有空,她就会帮我准备便当,因为她觉得我常常在外面吃外食。但其实我外食也蛮快乐的,我经常会到我们那边的菜市场,楼上全部是吃的,非常好吃,也很干净。尽管我太太常常笑我,说我每天都去同样的地方,然后坐下来连点单都不用。咖啡厅也是一样,坐下来点个头,他就知道你要什么。

这就等于每个地方都变成像你的家人。我觉得最重要的就是自在感。你不会觉得你永远是一个陌生人,永远要重新再跟别人建立一套新的关系。确实是蛮好的,而且别人也不会打扰你,他知道你来就讲:“老师来了,坐,一样吗?”最多这样,有时候甚至“一样”这两个字你都不用讲。

02 疫情之后,哲学不再是抽象的概念

大方:我们出版《岸萤》期间,正好赶上这次改变世界的疫情。对陈老师来讲,疫情对你最大的改变是什么?

陈传兴:我觉得这一次的新冠,当然是全世界的一个大灾难,而且对整个世界,不管是实质的,还是一些眼睛看不到的精神层面、心理层面,都是很重大的改变。

简单讲首先是一个总体的世界秩序的改变。对我来讲最直接的,以前我只知道有病毒,不知道病毒是什么。我在法国念书的时候,开始有艾滋病,那也是病毒,包括后来福柯也得了艾滋,可是那时候还是一个错误的概念,以为病毒可能就是身体的一种疾病,像外在的细菌入侵。可当这次新冠病毒出来之后,我开始觉得不对,到底什么是真的是病毒?我才发现病毒不是生命体,所以开始花很多的时间重新去读分子生物学。

其实新冠到现在还不到一年,从开始发生到现在,假如从1月23号开始封城算起的话,差不多9个月。这9个月我大量地阅读生物学、细胞学、病毒学。而且非常巧合地,在病毒爆发之前,我感染了一种叫做“恙虫”的病。恙虫是一种热带疾病,症状基本上类似伤寒,是19世纪末才发现的。有很多种名称,透过一种叫做立克次体的微生物传播,比病毒大一点,但是比细胞又更小,所以眼睛根本看不到,进入身体之后,它会潜伏14天。

所以其实去年12月底的时候,我住了10天的医院,也差点被误诊,真的差点就走了。因为它是一种爆炸性的疾病,然后也跟新冠一样,是没有药治的。所以到现在为止医生用尽各种办法,拼命打类固醇,然后血氧降低,就跟新冠很像。我血氧降低到第4天的时候,医生跟我儿子说要做好心理准备,要我儿子签告家属书。那时候正好我内人不在台湾,只有大儿子在身边,他吓死了。因为每天都40度高烧,然后再急降、再高烧。

所以我有过这段很奇特的经历,新冠爆发后我就认识到我对生命的了解非常有限,然后就开始深入去读我刚才提的那些。我才发现病毒不是生命体。就像我刚才讲的立克次体恙虫,它也不是生命体,它是一个8面体。它进去改变你的身体,等于给你一个错误的信息,然后你自己本身的DNA,所有这些翻译、转入全都乱掉,最后转成你对抗你自己。

而且非常奇怪,可能冥冥之中有一些巧合。我住院的时候,我的高龄母亲也住院了。我出院之后半个月,刚好武汉封城那天,我母亲走了。所以我生命里面有好多奇怪的事情就交织在这一段时间里。

所以长话短说,其实这次新冠就让我重新开始对自己提问,我们要重新定义什么叫做生命。所以我才会去读那那些书,我想其实我已经快70岁了,还是这么无知。

还有像今年拿到诺贝尔化学奖的两位女科学家(注:埃玛纽埃勒·沙尔庞捷、珍妮弗·道德纳),她们做DNA的剪接。我那段时间读了大量这方面的书,关于信息的传递、信息的转入、信息的翻译储存。我才发现其实生命是一个很庞大的战场,身体内部各种大大小小的系统每天都在打仗,每天都在死亡,每天都在新生。很好玩的是,当你去读细胞学的时候,你会发现,我们身体内部的时间其实是一个宇宙时间,而且好多层交织在一起,来构成我们自己生命的时间。

从这个角度,我去重读海德格尔的《存在与时间》,我想他讲的这个时间,我们是不是要重新再去定义一次?所以这是新冠教给我的。

新冠之后,我们每个人都要被隔离,有social distance(社交距离),然后人要被关起来,每个人都处在封闭的状态。列维纳斯哲学里面一个很重要的概念就是 proximity(接近性,临近性)。还有另外一个更常被用的概念,face to face(面对面)。好精彩哦,所以哲学都已经不是一个抽象的概念、抽象的文字,而是变成一种现实,对我来讲这真的很震撼。

以前我读列维纳斯的时候,是从当时海德格尔、胡塞尔现象学,还有犹太哲学等这些角度去读。突然之间新冠出现,世界秩序改变,列维纳斯变成真的。我讲的“真”是真理的真,而不只是现实经验里面的“真”,就很精彩。

然后再加上我刚拍的《掬水月在手》里,叶嘉莹先生提出“弱德之美”,其实列维纳斯也一直在讲 fragility(脆弱性)和passivity(被动性)。新冠也让我们发现什么叫做脆弱,什么叫做被动,因为我们不知道什么时候新冠会来,也不知道它在哪里,它是隐形的。然后我们跟他者的关系突然之间就改变了,这个distance(距离)已经不止是空间的、经验的现实,而是我们自己本身的精神状态,我们已经对他者有一种怀疑的、不确定的、恐惧的心理。

所以由这个课题,我就重新开始思考,以前存在主义讲焦虑、恐惧,是不是太简单了一点?所以其实这一年我学得非常多,然后整个世界的秩序改变了,大家发现所有的自然世界的时钟都停下来了或者调慢了。天空上也没有大鸟飞来飞去了,天空变得更蓝了,甚至人都要开始思考。每一个人都要重新调整自己的生活,日常生活完全不一样了。

但是还有另外一个更可怕的事物——疆界开始大量出现了,我们人跟人之间的疆界,国家与国家之间的疆界,城市与城市之间的疆界,甚至连你小区里面的疆界也都出现了。好庞大!多少哲学的课题,多少历史的课题,多少文学的可能性都会出现。所以这是一个很庞大,可能历史上几百年才可能碰到一次的东西,当然有人会讲这跟100年前的西班牙流感可以做类比,但我觉得这可能远远超过西班牙流感,我觉得它的破坏性、解构性太庞大了,而且太深层了。

当然我们可以预期在未来好几年应该会有大量写新冠的东西。一定会的,那我们就等着它们。

03 隐喻是生活的核心,是诗的空间的展开

大方:最后一个问题,陈老师的摄影作品里面有很多隐喻,你也常常在生活中观察到非常多的隐喻,对于你来讲,隐喻意味着什么?它会怎样影响你的生活?

陈传兴:隐喻对我来讲是一个蛮重要的核心,不管是我的日常生活,还是我使用的语言,或者我看待事物的方式。在我的摄影中我会把它转化成另外一种修辞,包括我的书写、我的电影里面都会经常运用大量的隐喻。

这些时候除了是一种纯粹修辞上面的、书写上面的一种运作之外,其实更重要是一种poetic space(诗的空间)的开展。

对我来讲,如果在一个生命世界里面,没有去发现这个世界的诗意,世界的种种可能性、种种现象,那世界就好枯燥、好乏味。而且当你运用隐喻的时候,你世界的层次、机理就变得非常丰饶,超越了经验和生命界的时间。对我来讲一个很有趣的事情,就是找到一种poetic(诗意)的可能性和 space(空间)建构的可能性,然后让我的生命在有限的时间里有更大的碰撞。

我想这样应该讲清楚了。几十年来一直如此。所以我很喜欢走路,很喜欢散步,我几乎就是一个城市的漫游者,不停地去发现。

来源:中信大方

评论