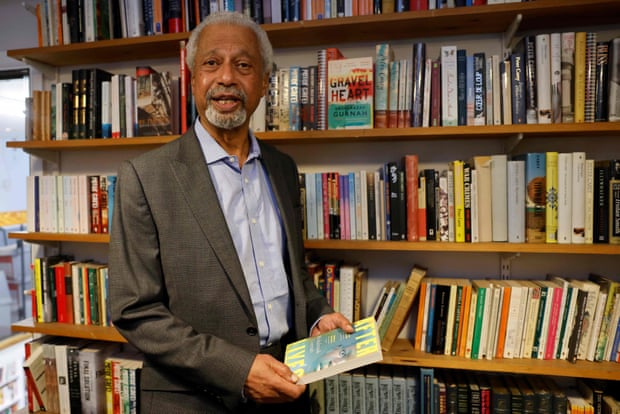

霎时间就被全世界媒体的聚光灯包围的阿卜杜勒拉扎克·古尔纳(Abdulrazak Gurnah)显得异常地平静。“就是很不错,”当我问起他有何感受时,他这样答道,“略有一些匆忙感,要见面和谈话的人实在太多了。要不然你还能说些什么?我感觉非常好。” 颁奖后的第二天,我在位于伦敦、有如一座书城的经纪人办公室里访问了这位新晋诺贝尔文学奖得主。73岁的他看起来比实际年龄要年轻一些,他满头银发,谈吐温文尔雅,措辞表达不紧不慢。就算他经历过一阵肾上腺素的飙升,表面上也几乎是看不出来的。他甚至还睡了个好觉。

变化似乎从未发生,就在24小时之前,他还只是一名广受赞誉、著有10部小说的作家,在坎特伯雷家中的厨房里忙活,他从肯特大学英语系教授职位上退休后就一直住在该地。如今,新一级的名望又在向他招手——尽管是非常崇高的那一型。瑞典皇家科学院在引文中稍显晦涩地称赞“他对殖民主义的影响以及不同文化与大洲之隔阂下的难民命运有着毫不妥协且深具同情心的洞察”。另一些人则偏爱他抒情式的写作风格及其平淡、感伤的特色。

一开始他还不相信自己得了奖。“我以为那不过是一通骚扰电话。所以只是持观望态度——这到底是不是真的?电话那头的一个非常礼貌、文雅的声音说,‘请问您是古尔纳先生吗?您刚刚获得了诺贝尔文学奖。’而我说,‘胡扯!你说的都是些什么东西?’”在看到学院官方网站上的公示前,他始终半信半疑。“我试着向妻子丹妮丝打电话,她当时和孙子在动物园游玩。我在电话里通知了她,这时又有别人打来了电话,BBC那边的人想要约采访。”

这场胜利具有里程碑意义。诺奖设立以来的120年里仅有三名黑人获奖者,古尔纳是第四人。“他是目前在世的最伟大非裔作家之一,却没有得到任何关注,这令我感到异常挫败,”长期与古尔纳合作的编辑亚历山德拉·普林格(Alexandra Pringle)在接受《卫报》访问时这样说。我问古尔纳这种名不见经传的状态(此前他只在1994年获得过布克奖短名单提名)是否会令他意志消沉。“我想亚历山德拉可能是认为我理应得到更好的待遇。因为我自己并不觉得自己被忽视了。积累了一些读者后,我的自信心有所增强,当然我还是可以走得更远的。”

1950年代至1960年代,古尔纳在坦桑尼亚的桑给巴尔岛度过了自己的童年时光。1890年以后,这个岛国成为了英国的保护地,其地位用索尔兹伯里侯爵(本名罗伯特·盖斯科因-塞西尔,1885年至1902年之间三度出任英国首相,于任期内积极进行殖民扩张——译注)的话来说就是“比直接统治的成本更低、更方便……对自尊的伤害也较少”。在此之前的多个世纪里,该岛一直是贸易枢纽,与阿拉伯世界的来往尤其密切,也是多元文化的大熔炉。古尔纳自身的传承便反映着这段历史,他自幼就是穆斯林(这与桑给巴尔的其他名人不同,如著名音乐人佛莱迪·摩克瑞的家族源自印度的古吉拉特邦,信奉拜火教)。

1963年,桑给巴尔独立,但其统治者苏丹贾姆希德(Sultan Jamshid)过了一年就被推翻了。根据古尔纳2001年的回忆,在革命期间,“成千上万人被杀死,社群成建制地遭到驱逐,还有许多人被送进监狱。在随后的动荡与迫害之下,我们的生活被一种严酷的恐怖主宰着。”受此一乱局的影响,他和他的兄弟逃到了英国。

他的好几部小说都是围绕别离、混乱与流浪展开的。在《绝妙的沉默》(Admiring Silence)里,叙事者虽然在英国立了业并且成了家,但他仍感到自己既不是英国人,也不再是桑给巴尔人。古尔纳过往经历中的断裂性对他而言是否依旧挥之不去?“‘挥之不去(haunt)’这个说法太戏剧化了,”他说。即便如此,流离失所(displacement)这一主题对他的吸引力还是非同寻常的——其相关性并没有变得更弱。“这是我们时代的一个非常宏大的故事,关乎背井离乡的人们如何重建和再造自己的生活。这件事有许多可供探讨的角度。他们铭记的是什么?他们如何与自己的记忆打交道?他们又如何与自己的发现打交道?又或者,他们是如何得到接待的?”

在1960年代后期的英国,古尔纳受到的对待经常充满敌意。“在我还很年轻的时候,人们经常会毫无障碍地针对你的面孔说出一些如今被我们视为具有冒犯性的话语。类似的态度更是无处不在。出门坐巴士几乎不可能不碰到某些让你打退堂鼓的事情,”他说,如今公然的、理直气壮的种族主义在许多地方已经不复存在,但有一件事是几乎没有改变的,那就是我们回应移民的方式。这方面的所谓进步很大程度上只是幻象。

“表面看来,很多事情都发生了变化,但我们现在也有了新的规则来处理难民以及寻求庇护者的拘留问题,这些规则十分苛刻,在我看来基本等于把对方当犯人。这些规则背后有政府背书,也有政府的保驾护航。我认为与以前相比,人们的待遇并没有什么显著的改善。”驱离来客的制度性反冲力有增无减。

我本来准备提一下内政大臣普丽蒂·帕特尔(Priti Patel),她主政的机构应当为驱离政策负主要责任,但古尔纳抢在了我前面。“最令人费解的一件事,无疑是在背后推动此类做法的那个人(指帕特尔,她出身于一个印度难民家庭——译注)自己就和这样的态度水火不容,不然她或者她的父母也根本不可能在英国扎下根来。”假如她也在场,古尔纳会对她说些什么?“我会说,‘多一点良心大概不会是坏事。’但我是着实不想和普丽蒂·帕特尔来一场对话的。”

他对“疾风”丑闻(Windrush scandal)又有何看法呢?这场数十年前的丑闻使成千上万名从加勒比地区来到英国的移民面临被遣返的风险。“完全是不出所料的事。”当然,这件事令人揪心的程度也并不因此而有任何降低。“细节总是能打动人的,因为它们与活生生的人息息相关。但这种现象本身——却也在预期范围之内。”我提到说,这种事今后还可能再次发生。“也许当我们聊天的时候它就正在发生着,”他答道,语气不免沉重起来。

在重回桑给巴尔前,古尔纳在英国度过了17个年头。在此期间,他也逐渐以作家身份崭露头角。“写作本来只是业余消遣。我从来没有产生‘自己一定要当个作家’或者与此类似的想法。”然而某种意义上也可以说形势比人强。“我的写作脱胎于自己所处的贫穷、思乡、没有劳动技能也没有学历的状态。在这种悲惨境遇之下,你自然会开始写一些东西。我并没有刻意地去写一部小说。但写下的东西也积沙成塔。此时此刻它就和‘写作’沾上边了,因为你开始有意地去思考、构筑和塑造一些东西了。”第一次回到故乡有些什么体验?“这太可怕了:17年是一段很长的时间,和许多迁居他处或者背井离乡的人们一样,我也生出了一股强烈的内疚感。可能还有羞耻。因为你不知道自己做的这一切究竟对不对。还不知道父老乡亲会怎么看待你,你已经不是以前那个你了,不再是‘我们当中的一员’。但事实上这一切都没有发生。你走下飞机,每个人见到你也都很高兴。”

他是否依然感到处在两种文化的拉扯中?“我不这么看。我的意思是,有那么一些时刻,例如世贸中心被炸时,伊斯兰教和穆斯林就遭逢了极具敌意的回应……我想,假如你自认为是这个饱受攻讦的群体的一员,那就可能会有撕裂感,你可能会觉得——你和某个人的邂逅背后是否还有某些别的东西?”

每个桑给巴尔居民都知道英国。但也许可以公允地说,在得知这位新晋诺奖得主的祖籍后,许多他的英国公民同侪会提问:“那是什么地方?”从某个层面上讲,这种不对称性是情有可原的,桑给巴尔的面积太小了(常住居民有150万人)。依古尔纳之见,英国人对自己在历史上如何影响了全世界有充分的认识吗?“没有,”他断然地说,“他们了解一些自己想要了解的地方。例如印度。印度和大英帝国至少也有过一段时间的蜜月期。但我认为他们对其它历史没有那么迷人的地区就不会有什么兴趣了。我想,如果牵涉到一些小小的污点的话,他们会觉得自己最好还是不要知道那么多。”

但他又说,换个角度看这也不一定是他们的过错。“原因在于根本就没有人把这些事情告诉他们。一方面,我们需要加强学术研究,深入考察和认识这些影响、后果以及暴行的多重维度。另一方面,流行的话语对于应当将何者纳入记忆也是极具选择性的。”别的叙事方法能否填补这个空缺?“在我看来,小说就是这些事物之间的桥梁,它可以沟通艰深的学术工作和流行的认知。你可以在小说里读到这一切。我希望届时能收到这样的读者回应,‘我以前对这些一无所知,如今必须去读一些相关的东西了。’”

想必这也是古尔纳对自身作品的期待?“差不多吧,”他答道,带着一股不情愿被归类为“吃下你的绿叶蔬菜(eat your greens,俚语原意为不要挑食,即鼓励人们直面尴尬之事——译注)”型作家的口气,“对于小说的写作而言,教育意义并不是唯一重要的考量。一些轻松和愉悦的体验也是必不可少的。你希望它能尽可能地做到睿智、有趣而优美。它能亲民一些总是不坏的,而亲民就意味着传达这样的讯号,‘得知这一切也许很有趣,但它也关乎理解自身、理解人类以及思考如何去应对各种状况。’”换言之,具体的情节也许有特殊性,但经验是普遍的。

古尔纳说,自己现在还不知道要怎么处置84万英镑(约合人民币735万)的奖金。“有人问过我这个问题。我几乎是一点概念都没有。我得好好想一想。”我俩都同意,这是个愉快的烦恼。接下来的问题则是,成为继佛莱迪·摩克瑞之后最出名的桑给巴尔人是怎样的一种体验?“是啊,佛莱迪·摩克瑞在这里很出名——他在桑给巴尔实际上不算知名,只有那些希望吸引旅客到某个去处的人才知道他。岛上有家很不错的酒吧就叫摩克瑞(The Mercury),是我的某个亲戚开的。但我想的话,要是我在街头随便问某个人,‘佛莱迪·摩克瑞是谁?’他们可能完全不知道。值得注意的是,”他笑道,“他们可能也不知道我是谁。”

以前可能会有这样的情形,但鉴于三十余年来第一个再度荣获诺奖的非裔黑人这个身份,桑给巴尔——以及全世界——如今大概也会多分一点注意力给古尔纳了。

本文作者David Shariatmadari是《卫报》非虚构图书编辑。

(翻译:林达)

评论