现年87岁的沃莱·索因卡是尼日利亚的标志性人物。他的剧作在世界各地演出过,他的诗歌被收入各种选集,他的小说也是各级学府的研究对象,他的非虚构写作则成为了尼日利亚独裁者的眼中钉肉中刺。在1960年代后期的尼日利亚内战中,他坐牢22个月,缘由是企图破坏和平;二十年后,在尼日利亚前国家元首萨尼·阿巴查(Sani Abacha)统治时期,他的积极行动又让自己陷入了流亡的境地,环保活动家肯·萨罗-维瓦(Ken Saro-Wiwa)也是在这一时期被处以绞刑的。

1986年,索因卡获得诺贝尔文学奖,是历史上第一位非裔获奖者,但他在尼日利亚文坛的地位早已奠定。他的作品对年轻一代尼日利亚作家具有革故鼎新的意义,艺术家群体也深受他的鼓舞——在拉各斯,许多人以绘制名人肖像的方式展示技艺,索因卡的肖像频频亮相,甚至有一个二人音乐组合就叫“索因卡的爆炸头(Soyinka’s Afro)”。

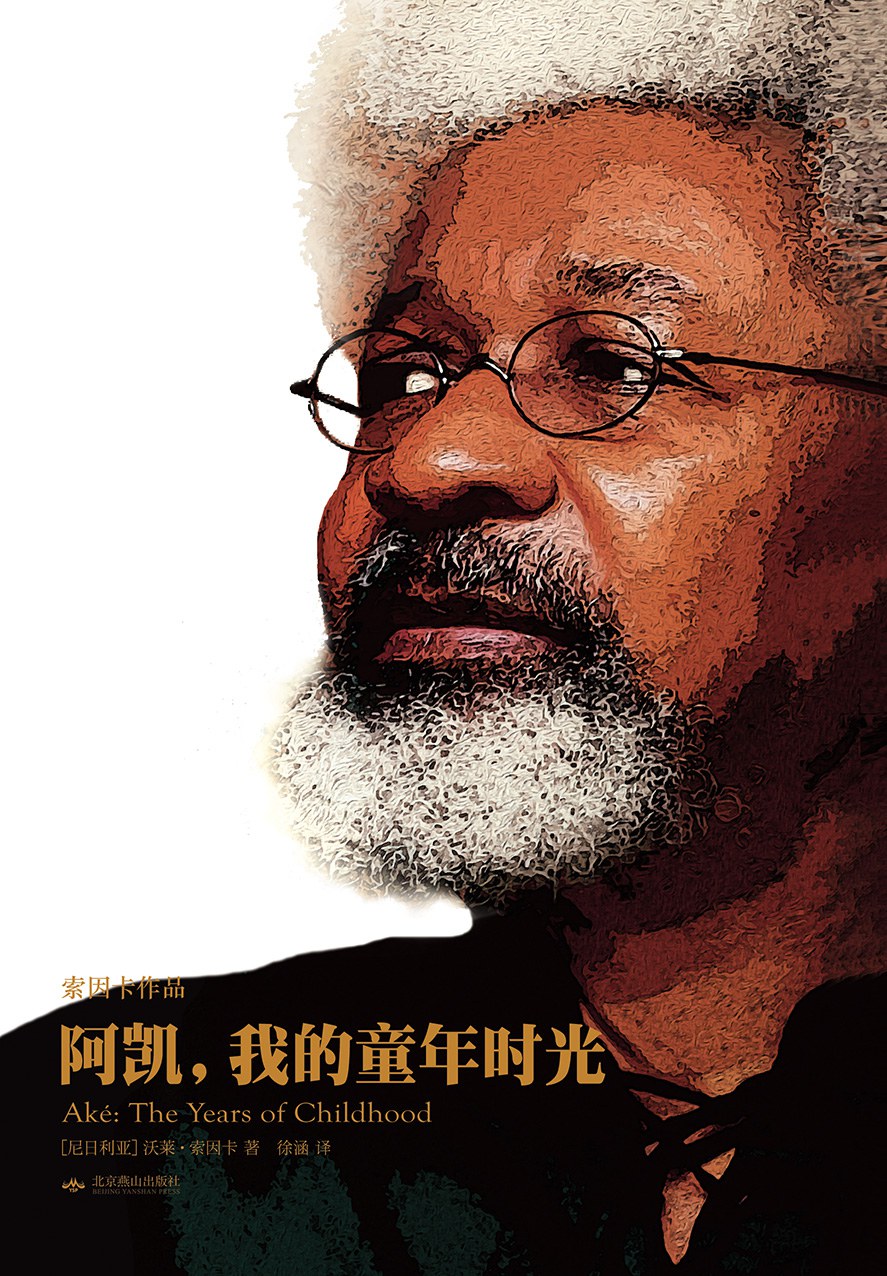

索因卡1934年生于尼日利亚西南部城市阿贝奥库塔,回忆录《阿凯,我的童年时光》(Aké,阿凯是索因卡幼时居住的村落名称——译注)以编年史的形式记下了他多姿多彩的童年经历。他先后在伊巴丹大学和利兹大学从事英语文学的研究,目前与妻子福拉凯·多赫提-索因卡(Folake Doherty-Soyinka)住在距离出生地不远的地方。

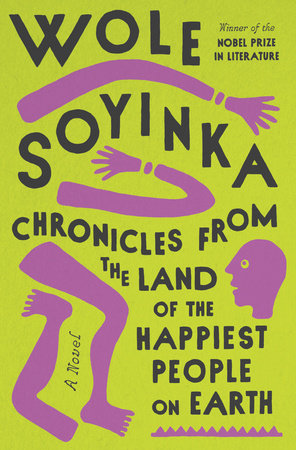

《地球上最快乐的人的编年史》(Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth)是索因卡近五十年来推出的首部小说,本月将在英国出版。这是一部喧闹的、国情咨文一般的小说,讲述了宗教领袖、政客、媒介巨头以及一群大学好友面对当今的尼日利亚局势如何为自己谋划出路的故事。对尼日利亚政治与社会的辛辣讽刺及评点,是索因卡的一大招牌。本次访谈在8月下旬通过Zoom进行,我在伦敦,索因卡则在家中,背景音里还有鸟儿的婉转歌声。我们谈了谈他的新小说、他对真人秀节目《非洲老大哥》(Big Brother Africa)的看法、他自幼以来经历了怎样的漫长旅程以及他对尼日利亚未来的期许。

《地球上最快乐的人的编年史》是你48年来的第一部小说。为什么选在现在这个时刻推出?它有什么特殊之处吗?

沃莱·索因卡:小说的主题是我一直在关注的,表现形式也有很多种,幽默短剧、议论文和诗歌都有。点子是日积月累慢慢成型的。到头来我不过是说:让我用散文把这些东西一劳永逸地表达出来吧。

这本书的角色很多,人生道路也各具特色:虚构的尼日利亚总理古迪先生(Sir Goddie);致力于与腐败斗争的工程师皮谭-佩恩(Pitan-Payne);自创基督教与伊斯兰教混合版宗教“基里斯兰(Chrislam)”的教父达维纳(Papa Davina)——以及其他许多人。你打算怎样驾驭这么多人的经历?

沃莱·索因卡:这是个好问题。我也很高兴你能从年轻一代小说家的角度出发来提出这个问题,他们不得不使用电脑这个强大的工具,可能会认为电脑有帮助。相信我,电脑也可能成为敌人。跟你讲一个行业秘密吧,我就是通过这部小说学到这种笨办法的。你必须仔细计算自己写了多少稿。这是成功的唯一秘诀。

对你而言什么是第一位的,情节还是角色?

沃莱·索因卡:我觉得是角色。相较于其它方式,我认为事件更多是围绕角色而发展的。

和你的戏剧《裘罗教士的考验》(The Trials of Brother Jero)一样,这部小说也讽刺了宗教领袖。在你看来,宗教在尼日利亚的生活里扮演着怎样的角色?

沃莱·索因卡:自幼以来,宗教便对我的生活环境发挥着非同寻常的影响。一开始我也是教徒,小时候都靠强制灌输,随着我逐渐成熟,我开始更仔细地审视某些主张和人物,许多内容都五彩缤纷。随着社会变得更加物质主义、犬儒化以及百无禁忌,人们也开始利用宗教来做不法之事。对作家来说,他们的创意还真有些吸引力,让他们去演戏的话肯定很厉害。

我很喜欢这本书的当代关怀。如果你熟知尼日利亚的政治图景,你甚至能认出那些仅有少许掩饰的角色具体在讽刺谁。写这部小说需要做很多研究吗?或者对你而言,所有材料都已经成竹在胸?

沃莱·索因卡:我周遭的种种事件不过是抵达了某种危机点。社会的状况愈发超出了一个人日常所能忍耐的上限,变得难以为继,对此我无需任何曲笔——许多事件就是取自现实生活。一些角色也来自现实生活,但经过了虚构化的处理。我选择在尼日利亚独立60周年纪念日来临之前发布这本书,部分考量也在于此。我希望把这本书献给国家,献给生于斯长于斯的人民:既献给被统治者,也献给统治者,既献给剥削者,也献给被剥削者。

这本小说还有许多文化方面的指向,例如《非洲老大哥》。你现在会看《尼日利亚老大哥》(Big Brother Naija,曾用名Big Brother Nigeria)吗?

沃莱·索因卡:我觉得它很恶心。2003年时我怀着一种责任感观看了《非洲老大哥》的首播,我的朋友当时还急着回家看这档节目。他们会说:“不好意思,我得回家了。我要看这期节目。”我记得自己勉强看了两期半。但其中的窥私癖(voyeurism)和我所相信的一切都完全对立。之后的新版我就没有再追了,我巴不得离它远一点。

《地球上最快乐的人的编年史》这个标题似乎是在批判尼日利亚:虽然一切都不对劲,但我们还是很快乐。费拉·库蒂(Fela Kuti)也在《痛并微笑着》(Shuffering and Shmiling)这首歌里提出过相似的批评,他在其中痛斥了那些对恶劣境况逆来顺受的大众。你自认为快乐吗?

沃莱·索因卡:好些年前,我在某个地方读到,尼日利亚人的快乐程度位居世界前十,标题的灵感即来自于此。看到这个说法后我就想:“什么?我们讨论的是同一个尼日利亚吗?”取这个标题就是为了讽刺。这个描述当然没有真实地描述我日常的遭遇,也和你在报纸上看到的那些东西无关。我快乐吗?眼下而言,我感到非常满意,因为我在我自己的环境里。当我走出这个环境,我的心跳就会加速。所以我不会用快乐这个词。我想要达到的是一种平衡的状态,能够做一个正常人类。这就够了。

你在可以去世界上任何地方定居的情况下选择了住在尼日利亚。何以如此?

沃莱·索因卡:我是个懒人。我已经习惯了这个环境。每次流亡的时候,我都会感到别处无论如何不是家乡,起码不完全是。

在致谢部分,你以一座位于塞内加尔的小屋来感谢某位同事,还感谢加纳前总统约翰·阿吉耶库姆·库福尔(John Agyekum Kufuor)给了你“有利于创作的隐居环境来写作这部小说”。你觉得在尼日利亚没法写作吗?

沃莱·索因卡:那倒不是,我也在尼日利亚写作。只不过这个特殊的主题要求我必须和尼日利亚拉开一定的距离。第一次在塞内加尔写作时,我一口气就写了大半本书。然后我就必须回国谋生。不管你信不信,我反正还要挣这笔辛苦钱,需要出去讲课之类的。接着我就开始为第二轮写作找时间。库福尔总统是我的朋友,他把加纳的豪宅让出来给我住,我就从海边的小屋子里出来,开始奢华生活。那里对我照顾有加,几乎无微不至,这两处我都很欣赏。

成为诺奖得主是否意味着当你坐下来写作时会感到更大的压力?

沃莱·索因卡:完全不会。我经常告诫年轻人,不要向压力低头。如果你被某些毫无意义的压力困扰,例如“我应该写作,我理当写作……”,那就无视它,出门换点别的事情做。让你自己沉浸在环境里。去一趟酒吧。把自己灌醉。玩笑而已,最好还是别喝醉,去做点别的有积极意义的事情。读一本书,散一会儿步,和别人打交道,欣赏一番大自然,找个同伴一起去逛街。你将会发现自己的脑海里开始不断涌出素材,速度快得惊人。

多年以来,你在言辞与行动两方面都称得上是巨人了。你如何看待最近的撤销Sars(the Special Anti-Robbery Squad,反盗窃别动队,尼日利亚警察里臭名昭著的一支小队伍)抗议?尼日利亚年轻人正在呼吁更优良的治理,要求终结警察暴力。

沃莱·索因卡:这是一场悲剧,它始于激情澎湃的顶峰。令我既高兴又宽慰的是,以前我经常数落年轻一代,指责他们懒惰、只知道坐等救世主,但他们现在能团结一致,起来抵制警察的野蛮行径。当然,他们针对的不只有Sars,还有许多别的问题。这是在表达一种不满。看到这样有组织有纪律的运动,我感到精神为之一振。我曾说:“它终于还是来了,”接下来发生了什么?恶棍和坏人占据了主导,以往上不了台面的东西现在公然登堂入室,监狱里的犯人也四散奔逃。这无疑令人沮丧。

你对尼日利亚的未来还抱有希望吗?

沃莱·索因卡:啊,希望。和快乐一样,这又是一个我从来不用的词。甚至于在你提到尼日利亚这个词的时候,我都不知道它的确切含义。我对它没有任何感觉,因为它和我儿时熟知的那个尼日利亚已经截然不同。我认不出这个国家了,这是真话。所以对你这个问题我只能有含混的答案。

你的精神面貌看起来一直很好。有什么秘诀吗?

沃莱·索因卡:你觉得我精神面貌好?我会告诉我妻子的。我希望自己能过一种平凡的生活。饮食上我一点也不挑剔,木薯面包、捣碎的山药、米饭、大蕉我都吃。我也没有专门做护肤。我不会跑步,用别人的话来说就是我没有去“锻炼”。我一向有打猎的习惯,只打那些可以吃的动物,不留什么纪念品,也不参加游猎活动。心得大概就是这些吧。

你对当代非洲文坛有什么看法?

[尼日利亚] 沃莱·索因卡 著 徐涵 译

北京燕山出版社|天下智慧文化 2016-8

沃莱·索因卡:非常健康。年轻一代人才辈出,特别是青年女性作家,她们真正称得上是这片大陆的骄傲。

你的回忆录《阿凯》一直以来都是我的最爱。我很喜欢阅读你与母亲斗智斗勇的经历,你称她为“无法无天的基督徒(Wild Christian)”。我很好奇你每次是如何全身而退的。

沃莱·索因卡:我跟你讲一下有一次她做了什么。《阿凯》的首发式就在我长大的阿凯村的某间旧校舍里举行。当时她还没读过这本书,闹了个笑话。等到我们回到家里,她当着所有人的面走过来,假装在对我耳语一些什么。接着她就抓住我的耳朵,一边使劲扭一边说:“让你说我是无法无天的基督徒!”我答道:“现在知道我为什么叫你无法无天的基督徒了吧。你就是来让我在大家面前丢丑的。”这就是她所做的事。

这个故事很有意思。

沃莱·索因卡:我给她取这个名字的原因在于,她是虔诚的信徒,她信的基督教是不拘一格的。她真的相信自己和上帝有一条秘密的沟通渠道,如果出了差错她就会说:“我对天父上帝不敬。”而我则对她说:“天父上帝根本不在乎你有没有把油倒进正确的地方。他可是忙得很。”然后她就会追打我。她是如假包换的基督徒。放弃基督教后,我经常会为一个人竟然有如此充沛的精力感到惊讶。真的就有这样的人,我也很佩服她们。

这样的话,阿凯村里那个年轻的沃尔·索因卡会相信你的人生竟然走了这么远吗——诺贝尔奖、荣誉和名声?

沃莱·索因卡:我不觉得自己有能力回答这个问题。原因很简单,我从来没有真正去追求过名声。我只想以我自己的标准过得满意而充实。我想要自力更生,做自己想做的事。具体做什么那不重要。

(翻译:林达)

评论