按:2018年9月,时任《纽约书评》主编伊恩·布鲁玛因刊发了一篇争议性的文章而离开杂志编辑室。这篇题为《对标签的反思》(Reflections from a Hashtag)的文章出自曾被20余名女性指控性骚扰、性虐待的前加拿大广播公司主持人Jian Ghomeshi之手。他在文中称,自己这几年已经受到了“足够多的羞辱”,也在“倾听、阅读和反思”中明白自己的“不妥之处”,但他依然拒绝承认所有指控。

尽管Ghomeshi在2016年被判无罪,但这篇文章刊发后立即引发了一场舆论风波。批评者称,《纽约时报》与布鲁玛为声名狼藉的性暴力者提供自我申辩的平台,无异于为其开脱,而布鲁玛本人在接受Slate采访时表示,Ghomeshi作为 “公共恶棍”的经历是个“值得一听的故事”。

“我只知道法庭判他无罪,而且没有证据证明他犯了罪。至于其行为的性质——是否征得了女性的同意——我不清楚,这也不是我所关心的。我关心的是一个被法庭宣判无罪、但或许应受到大众羞辱的人经历了什么,这样的羞辱应当持续多久、采取何种形式等等。”布鲁玛说道。

在反性骚扰运动的浪潮中,布鲁玛是一个不怎么讲究“政治正确”的人。他谴责性暴力、支持女性的平权诉求,但也对“一切具有良好意图的事物”可能造成的不良后果抱持警惕。布鲁玛认为,对Ghomeshi这样行为恶劣但法律认定无罪的人,我们的社会没有可行的惩罚与再纳入机制,这个昏暗的地带本应有建设性的讨论,但愤怒的谴责与“抵制文化”挤压了讨论的可能。

同样,这位拥有一半犹太血统的荷兰作家在谈论犹太人受害时,也显得不那么“政治正确”。在布鲁玛看来,尽管集中营前有无数的鲜花与哀悼,但二战时期的罪恶依旧是不可谈论的禁忌。一方面,受害者的后代对先辈的苦难记忆正与民族主义合流,作为情绪而非事实“受难者情结”造就了膨胀而脆弱的民族认同,相似的苦难经验没能拉近我们与他者的距离,反而变成了一场滑稽的“受难奥运”。另一方面,德国人在集体罪感的驱使下逃离了自己的历史文化,作为挑起战争的一方,即使盟军的枪弹对准的是平民百姓与没有军事意义的古老城市,他们也无法去思索发生在德国的轰炸意味着什么,因为一旦公开的谈论德国遭受的战争创伤,就很有可能被极右翼势力利用,或者遭受“不明是非”“不知羞耻”的谴责。

如果我们套用“政治正确”的话术来审视布鲁玛的观点,那么受害者就像一群“得理不饶人”的小丑,布鲁玛也可能被斥为一个对自己的族群没有感情的冷血混蛋。而一旦跳出这个框架,我们或许就能看到,问题的重点在于不良政治力量如何利用死亡与媚俗建立自己的伪宗教,喧腾的情绪如何影响了区别事实的能力,而非去确立一个没有冒犯性的尺度。经理想国授权,界面文化(ID: Booksandfun)从布鲁玛新书《残酷剧场》中摘编了关于“受害者情结”的相关章节,以期与读者共飨。

[荷] 伊恩·布鲁玛 著 周如怡 译

理想国|北京日报出版社 2020-7

《受害者情结的欢愉与险境》(节选)

文 | [荷] 伊恩·布鲁玛 译 | 周如怡

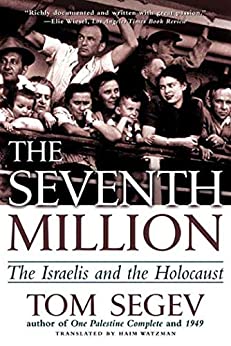

以色列记者汤姆·塞格夫(Tom Segev)在《第七百万人》(The Seventh Million)一书中,描述了一群以色列高中生到波兰参观奥斯维辛(Auschwitz)等集中营的活动。学生中有些来自一般学校,有些来自宗教学校。出发前,以色列教育部确保这些学生对这趟旅程准备充分:让学生读过相关书籍、看过相关电影,甚至还访问了幸存者。不过塞格夫发现,到了波兰之后,学生仍然有些焦虑:我们会突然崩溃吗?参观完之后我们会变成“不一样的人”吗?这些恐惧其来有自,因为从准备活动开始,学生就被灌输这趟旅程会对他们身为犹太人及以色列人的自我认同带来深远的影响。

这类参观集中营的校外教学是以色列公民教育的一部分,它所要传达的政治讯息再直接不过:以色列是在纳粹大屠杀受难者的遗骸上所建立的,以色列若是早在1933年就建国,大屠杀也不会发生。只有在以色列,犹太人才能享有自由和安全。纳粹大屠杀就是最好的证明。希特勒的受害者本可成为以色列公民,而今却成了为犹太祖国牺牲的烈士。以色列是犹太民族存续的象征和保证。学生在这些让犹太民族近乎灭亡之处的举止,更强化了这样的政治讯息。他们在所到之处插上以色列国旗,唱起以色列国歌。

塞格夫也注意到这些集中营校外教学和各种宗教或伪宗教之间的相似之处。在他看来,这些在波兰的以色列学生,和到耶路撒冷朝圣的基督徒一样,眼中除了圣地之外,对其他事物都视而不见。学生沿着奥斯维辛和比克瑙(Birkenau)之间的铁轨行进,就像基督徒沿着耶路撒冷旧城中,相传是耶稣走上十字架前所经的“苦路”(Via Dolorosa)一样。学生带来了祈祷书、诗集、圣经诗篇,在毒气室的废墟前朗诵。他们播放大屠杀幸存者耶胡达·波立克(Yehuda Poliker)所谱的音乐。到了其中一个集中营,他们在焚化炉点亮了一支蜡烛,跪下祈祷。

有些人认为这些行为根本是种世俗化的宗教。史学家绍尔·弗里德伦德尔(Saul Friedländer)更是不客气地批评,这是死亡和哗众取宠的结合。1990年,我也赶流行造访了奥斯维辛,这是我这辈子唯一一次。我说赶流行不是指媚俗或是一味模仿,而是指来此处凭吊的行为是一种情感的错置,想让情绪有出口却放错焦点,在此容我措辞强烈一点,这行为“并不适当”。我不是大屠杀幸存者的后代。我母亲是犹太人没错,但她住在英国,我们也没有任何近亲死于纳粹之手。但即便与此情境不相干者如我,在遇到德国观光客时,仍不免涌起自己是正义一方的道德优越感。他们是加害者,而我可能是他们的受害者。我心想,若非上帝的恩典,今天死在这里的可能就是我。真的有可能吗?我开始思索起各种可能性:根据纳粹德国在1935年通过反犹太人的纽伦堡法案,我属于第一级雅利安犹太混血(Mischling),还是第二级?

今日众人对集中营的关切,恰恰与大屠杀幸存者普里莫·莱维(Primo Levi)所谈到的相反;他在集中营中最害怕的,莫过于被世人遗忘。党卫队官对犹太受难者所能说出最残酷的话是,就算有一个犹太人能活着走出集中营,世人也不会相信集中营真的存在。党卫队将领到底是算计错了。我们虽然无法想象受难者所受的折磨,但我们相信这些事确曾发生。世人不但没有遗忘犹太民族在一长串苦难历史中,最近一次所受到的迫害,随着时间过去,愈来愈多回忆录和纪念专辑陆续出版。世界各地有许多大屠杀博物馆和纪念碑,相关的电影和电视肥皂剧屡创票房纪录。愈来愈多人到集中营凭吊,以至于官方必须重整生锈的铁刺网,充作纪念碑又便于电影取景。

我并不是说我们不应该关心过去发生的事。若没有这些历史事件,包括最让人痛心疾首的事件,我们没办法了解自己,了解别人。缺乏对历史的了解,我们就无法有深刻的观点。没有深刻的观点,我们仿佛在黑暗中摸索,就算是小人之言也轻易相信。所以了解历史是好事,我们不该遗忘死于孤寂和苦难的受害者。然而,今日各少数族群仍然容易受到各种迫害,无论是宗教或民族上的少数民族皆然。但令人不安的是,愈来愈多的少数族群认为自己是历史洪流中最大的受害者,而这种看法正是缺乏历史观点的结果。

有时好像每个人都在和犹太人的悲剧较劲,我的一个犹太朋友称这现象为“受难奥运”。不单是华裔美国人容易落入这样的历史悲情中,印度民族主义者、亚美尼亚人、非裔美国人、美洲原住民、日裔美国人、拥抱艾滋病为自我认同的同性恋者,皆未能免俗。拉里·克雷默(Larry Kramer)关于艾滋病的著作,其书名正是《大屠杀报告》(Reports from the Holocaust)。甚至是在经济繁荣、以爱好和平著称的荷兰,青少年和二十几岁从未经历过任何暴行的年轻人,也开始用狭隘的历史观点夸大荷兰在二战德国占领期间所受到的种种苦难。其实也难怪荷兰年轻人会有如此偏颇的观点,毕竟20世纪之前的历史被认为和当下无关,所以在课纲中已被删除殆尽。

我并不是要说受害者的苦难都不算什么。南京大屠杀时,日军残杀几十万中国人,这的确是场历史悲剧。我们绝不能忘记,当年数不清的非洲男女被贩卖为奴,过着凄苦的日子,不得善终。我们无法否认奥斯曼土耳其帝国当年迫害了成千上万的亚美尼亚人。印度的穆斯林侵略者曾杀害许多印度教徒,破坏了许多印度神庙。女性和同性恋者仍然受到歧视。1998年,美国怀俄明州拉勒米(Laramie)一位同性恋大学生惨遭杀害,这件事告诉我们人类距离公义的社会还有很长一段路要走。尽管每逢哥伦布纪念日,大家还在争辩他是不是屠杀者,当年许多美洲原住民被杀却是不争的事实。以上皆是确实发生过的历史事件。然而要是一个文化、种族、宗教、民族国家,将巩固社群的认同感完全根植于受害者情结上,问题就来了。这种短视观点无视于史实脉络,在某些极端的情况下,更被拿来当作仇杀的借口。

事情究竟是怎么演变到这个地步的?为什么有这么多人想要对号入座,成为受难者?这些问题并没有统一的答案。历史论述形形色色,各有不同的目的。遭受迫害的集体记忆,无论是真是假,都是19世纪大多数国家民族主义的基础。我们在今日集体受害情结的论述中,仍可发现民族主义的思维,但是民族主义似乎不是发展这些论述的主要动机。别的因素似乎起了更大的作用。

首先,真正的受害者,包括逝者和幸存者,往往对这些事件保持缄默。当纳粹集中营的幸存者乘着破旧、拥挤的船到达以色列时,羞耻感和心理创伤,让之中大部分人无法谈论当年所受的折磨。在这个由犹太英雄所建立的新国度中,幸存者的处境地位可说是模棱两可。受害的历史仿佛是个应被抹除或视而不见的污点,因此大部分的受害者宁愿保持缄默。

在欧洲,尤其是法国,情况也类似。法国前总统戴高乐特地为所有在战时反抗德军者建了一座屋子,纪念包括前反抗军成员、反维希政府分子、地下与法国政府合作者、自由法国阵线、犹太幸存者。但法裔犹太人却对这份盛情敬谢不敏。他们最不想要的,就是再一次被单独从群众中挑出来。这些幸存者选择保持缄默。但为什么这些幸存者的子女会选择在20世纪60年代和70年代站出来?为什么父亲死于奥斯维辛集中营的塞尔日·克拉斯费尔德(Serge Klarsfeld)比其他法国人还要热衷于让大众知道法裔犹太人的历史?

缅怀父母,心生敬意,普世皆然,这是一种追思的方式。特别是在追忆我们父母经历那段避而不谈、没被公开承认的苦难时,我们像是在告诉世人我们是谁。我们可以理解为什么法裔犹太人或日裔美国人选择隐藏自己的伤疤,悄悄融入主流社会中,假装自己和别人并没有什么不同,但对他们的儿孙辈来说,这并不够,仿佛他们自我的一部分被父母的沉默消灭了。打破沉默,公开谈论先人的集体苦难,无论是犹太人、日裔美国人、中国人或印度教徒,仿佛是在全世界面前确立自己的定位。年轻的一代若想要和上一代所受的苦难产生渊源,就必须要大众一而再、再而三地确认这些历史悲剧。正因为这些幸存者刻意抹去自己和其他人的不同之处,因此他们的子女除了祖先受难的史实之外,别无区分自己和他人不同的要素。当犹太传统只剩下伍迪·艾伦(Woody Allen)的电影和贝果,共同的受难记忆似乎更能确实地凝聚整个社群。

学者奎迈·安东尼·阿皮亚(Kwame Anthony Appiah)在分析现代美国的政治认同时,也提到了这点。当新移民的子女变成了美国人时,也淡忘了祖先母国的语言、宗教信仰、神话和历史。这往往让他们开始强调自己和其他人的不同之处,虽然他们大部分和一般美国人已经没有什么不同了。阿皮亚谈到各族裔美国人,包括非洲裔美国人时说:

他们的中产阶级后裔平常说英语,日常生活充斥着电视影集《宋飞正传》(Seinfeld)、吃外卖中国菜等各种异文化。但想到祖父母时,他们便为了自己肤浅的文化认同而自惭形秽。有些人开始害怕,一旦周遭的人无法注意到他们的不同,他们就什么都不是了。

阿皮亚继续说:“当过去温暖人心的种族认同不再,这类新的自我认同论述似乎让人重新找到自我价值和巩固社群的依归。”只不过,这些新论述往往如费迪兰德所描述的,与媚俗和死亡的结合相去不远。

我们在这个意识形态、宗教、国界、文化分际皆瓦解的世界,又该何去何从呢?从世俗、国际主义、世界一家的角度而言,这个世界似乎还不错,不过前提是你要住在富裕的西方世界。我们舍弃了民族主义的历史论述,同性恋者可以放心地出柜加入主流社会,女性可以从事从前只有男性可担任的工作,来自世界各地的移民让我们的文化更为丰富,我们也不再受到宗教或政治教条的迫害。这些当然都是好事。半个世纪以来,世俗、民主、进步等改变值得额手称庆,我们终于能够从非理性的民族情结中解脱。但就在我们达到这些成就之后,却有愈来愈多人想要回到民族主义的舒适圈中。而这一回,他们常用的手段是死亡和媚俗的伪宗教。

塞格夫认为当前以色列之所以将纳粹大屠杀变成一种公民宗教,是对锡安主义,也就是世俗化的犹太建国运动的一种反对。那些社会主义的、英雄和先驱般的“新人类”,到头来却让人失望,愈来愈多人因此想要探询自己的历史根源。然而认真遵循宗教信仰却非易事。正如同塞格夫所言:“对大屠杀的情感和历史觉知,提供了十分便捷的途径让犹太人重回犹太历史的正统,这条路不需要任何个人实际的道德承诺。凭吊大屠杀,很大一部分已成为没有宗教信仰的以色列人,表现自己和犹太传统之间联结的方法。”

犹太人、华裔美国人或其他族群,在这点上并无二致。举例来说,印度近年来,特别是在中产阶级印度教徒之间重新燃起的印度教民族主义,即是在反抗尼赫鲁式的愿景下那个社会主义与世俗化的印度。由于多数都市化、中产阶级的印度教徒对印度教只有粗浅的认识,于是,仇视穆斯林就成了传达宗教认同的方法。因此在印度产生了一个奇特的现象:占人口多数的族群,利用歧视较为贫穷、势力薄弱的少数族群,来巩固自己的自我认同。

共同承担痛苦,改变了我们看待历史的角度。历史学不再是发现过去确实发生了什么事,或是试图解释事情发生的原因。大家不仅仅认为历史真相不再重要,还假设这个真相根本不可得。所有的事都是主观的,都是一种社会政治因素下的人为建构。假如要说我们在学校公民课学到了什么,那就是要尊重别人所建构的真相。更明确地说,是和我们不一样的人所建构的真相。于是乎,我们学习人类对历史的感受,特别是受害者的感受。透过分担别人的痛苦,我们学着了解他们的感受,也进一步探索自己的内在。

卫斯理公会大学(Wesleyan University)东亚研究教授舒衡哲(Vera Schwarcz)在《在断裂的时间之河架桥》(Bridge Across Broken Time)一书中,谈到身为犹太大屠杀后裔,让她能对南京大屠杀的中国受难者感同身受。1989年舒衡哲参访了耶路撒冷城外的大屠杀纪念碑。在那儿,她体会到:

......难以计数的人死于1937年的南京大屠杀,但这样的事实至今未能烙印在日本或美国之集体记忆中。我也感受到我个人的悲切,就算是将蜡烛的光辉放大一百万倍,也无法抚平我的伤痛。

我并不是要质疑舒教授的高尚情操,她甚至在书中介绍了美国人权运动人士玛雅·安吉罗(Maya Angelou)的贡献,但这样的诠释真的能让我们对历史有更深的了解吗?其实,这番诠释与历史不符,因为历史受害者的真实经验已经被悲情模糊掉了。中国人、犹太人、同性恋确受到了苦难,但他们承受的方式却有所不同。这些分别在这样的情绪中消失了。

当所有的真相都是由主观认定时,只有感受才是真实的,只有主角本身才能知道自身感受的真伪。我们只能表达感受,而无法讨论感受,或辩论感受是否为真。这种做法不能促进相互的理解,无论别人说什么,我们只能默默接受,就算是发生暴力冲突,也不容置喙。政治论述也适用这个情况。意识形态确实带来了许多苦难,尤其是在那些将意识形态强行加诸人民身上的政体;但没有了政治形态,任何的政治辩论就没有了贯穿的逻辑,政客只能用情感,而不是理念来游说大众。这十分容易落入极权主义,因为你没有办法和情感辩论;任何试着讲道理的人,都会被指为没心没肝的冷血动物,其意见不值一听。

解决这个问题的第一步,可以是更进一步区辨不同事物。政治虽然深受宗教与精神科学的影响,但毕竟不能与这两者画上等号。回忆不等同于历史,追悼不等同于书写历史。要确立一个文化传承,并不光只是和其他人“协商自我认同的界线”。或许对我们这些已失去和先人在宗教、语言、文化链接的新生代,现在正是放下过去的时机。最后,我认为问题的核心关键,是我们要认清真相并不只是一种观点。事实不是虚构的,而是真实存在的。若欺骗自己事实和虚构小说并无不同,或是任何写作均与小说创作无异,这简直是在摧毁我们分辨真伪的能力。从大屠杀幸存下来的列维并非忧心未来的人无法理解他的苦痛,而是人无法认清真相。当真相和虚构失去了分别,这就是我们对列维和过去所有受难者最严重的背叛。

书摘部分节选自伊恩·布鲁玛《残酷剧场》,经理想国授权刊载,刊载时有删节。

评论